「歴博色尽くし」(国立歴史民俗博物館)開幕レポート。色やかたちから人間の営みを読み解く

国立歴史民俗博物館で「色」をテーマとした館蔵資料展「歴博色尽くし」がスタート。建造物彩色、染織工芸、浮世絵版画、漆工芸、考古遺物、隕鉄剣など、同館の多彩な館蔵資料を紹介し、その「いろ・つや・かたち」が示す人間の営みについて全6章立てで紹介するものだ。会期は5月6日まで。

千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館で、「色」をテーマとした館蔵資料展「歴博色尽くし~いろ・つや・かたちのアンソロジィ~」が開幕した。会期は5月6日まで。

本展は、建造物彩色、染織工芸、浮世絵版画、漆工芸、考古遺物、隕鉄剣など、同館の多彩な館蔵資料を紹介し、その「いろ・つや・かたち」が示す人間の営みについて全6章立てで紹介するものだ。

開幕に先立ち、同館館長の西谷大は本展について「ひとつの研究テーマを深く掘り下げるのが同館における展覧会の特徴だが、本展はそうではない。専門分野の枠組みを越えて横断的に紹介するものだ」と述べている。副題に「アンソロジィ(詞華集)」とあるように、各テーマごとにその分野の研究員が出展品やその紹介の切り口を提示していること、そして同館コレクションのなかでもあまり表に出ることがなかった資料をメインに構成している点が、本展の見どころとも言えるだろう。

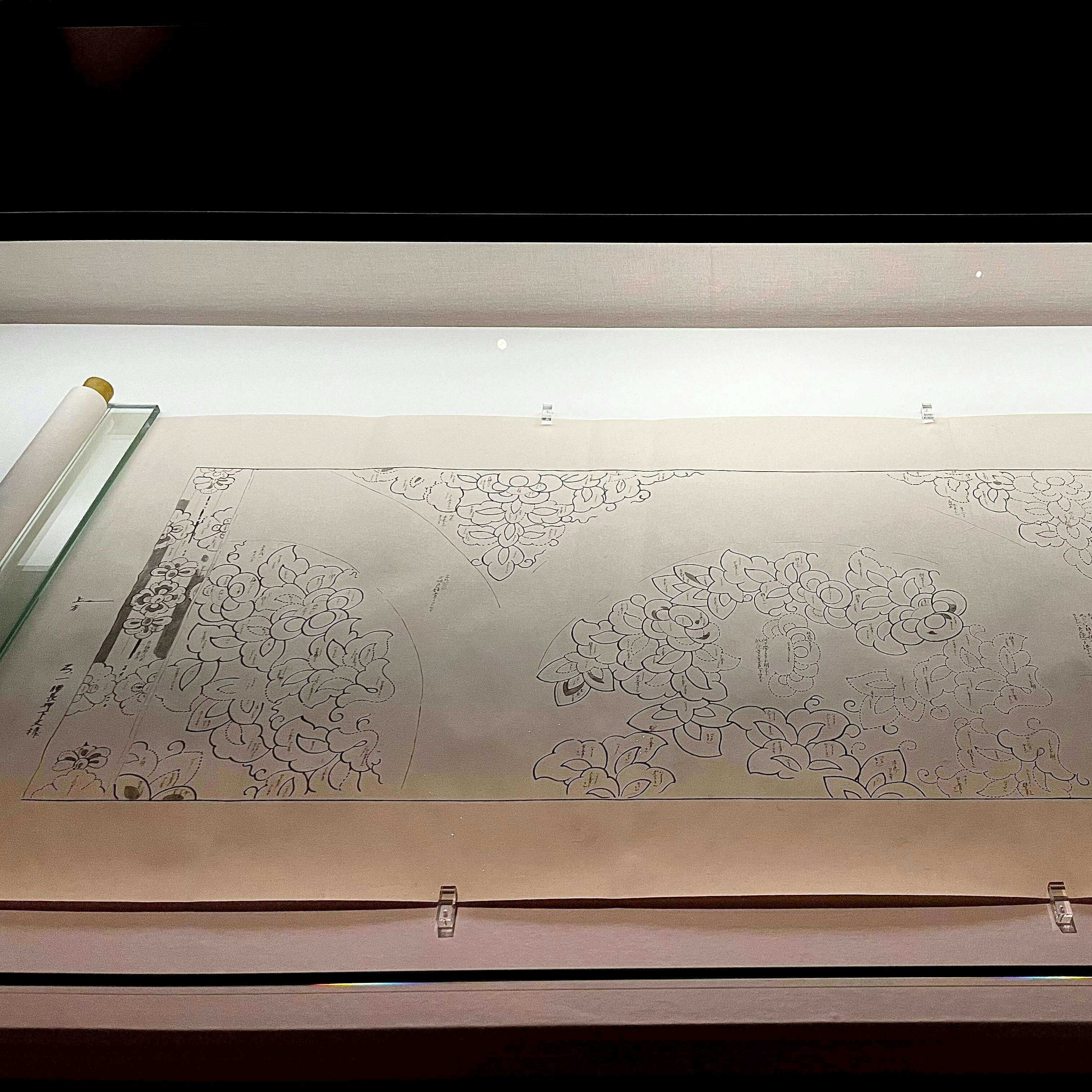

各章の出展品を紹介していく。まず、第1章「2棟の建築彩色模型~あなたがたはなぜ、歴博に?~」では、ふたつの実物大模型《醍醐寺五重塔彩色模型》と《平等院鳳凰堂斗栱(ときょう)彩色模型》が目を引くだろう。これらは、戦後の国宝建造物の修復時に制作されたものであり、ほかにも会場には彩色復元のための模写も展示されている。場所ごとに細かな彩色指定が記入されているのもポイントだ。さらに、模型ではあるが、滅多に見ることができない内部を見ることができる貴重な機会にもなっている。

第2章「身にまとう色〜染織工芸の色と模様〜」では、染織工芸で活用されてきた色見本帖が紹介されている。明治時代、京都の染色業者・二文字屋利八が作成、配布した『寿印色手本』には全106色が掲載されており、当時の流行色がよくわかる資料となっている。

さらに、男物女物の礼服における見本帖の違いにも注目したい。男物の礼服は基本的に無地のため、見本帖もシンプルであるいっぽう、女物の礼服は色に加えて裾の紋様にも意味合いが込められるため、見本帖もより凝った内容となっている。

第3章「ふたつの『赤絵』~色がなす文化、文化がなす色~」では、大きく2種類の赤い絵が取り上げられている。ひとつ目は「疱瘡絵」だ。これは、幕末から明治時代にかけて日本列島を襲った疱瘡(天然痘)の治癒を目的に描かれてきた錦絵であり、厄除けや生命力を表す赤色で描かれることから「赤絵」とも呼ばれていた。治癒するとこの絵は川に流されたり焼却されてしまうため、現存するのは稀なのだという。どのように使用されていたかについては会場のパネルで紹介されている『昔話稲妻表紙』を参考にしてほしい。

もうひとつの「赤絵」は、いわゆる「開化絵」というものだ。ビビッドな赤い顔料が用いられたこの錦絵は明治時代前期に刷られたものであり、時には不思議な場所に赤色が用いられるなど、かなり無秩序な色彩で描かれている。美術史においてはなかなか評価され難いというこれらの絵には、時代の祝祭性を彩ろうとする意図が垣間見える、といった解釈も近年ではあるようだ。

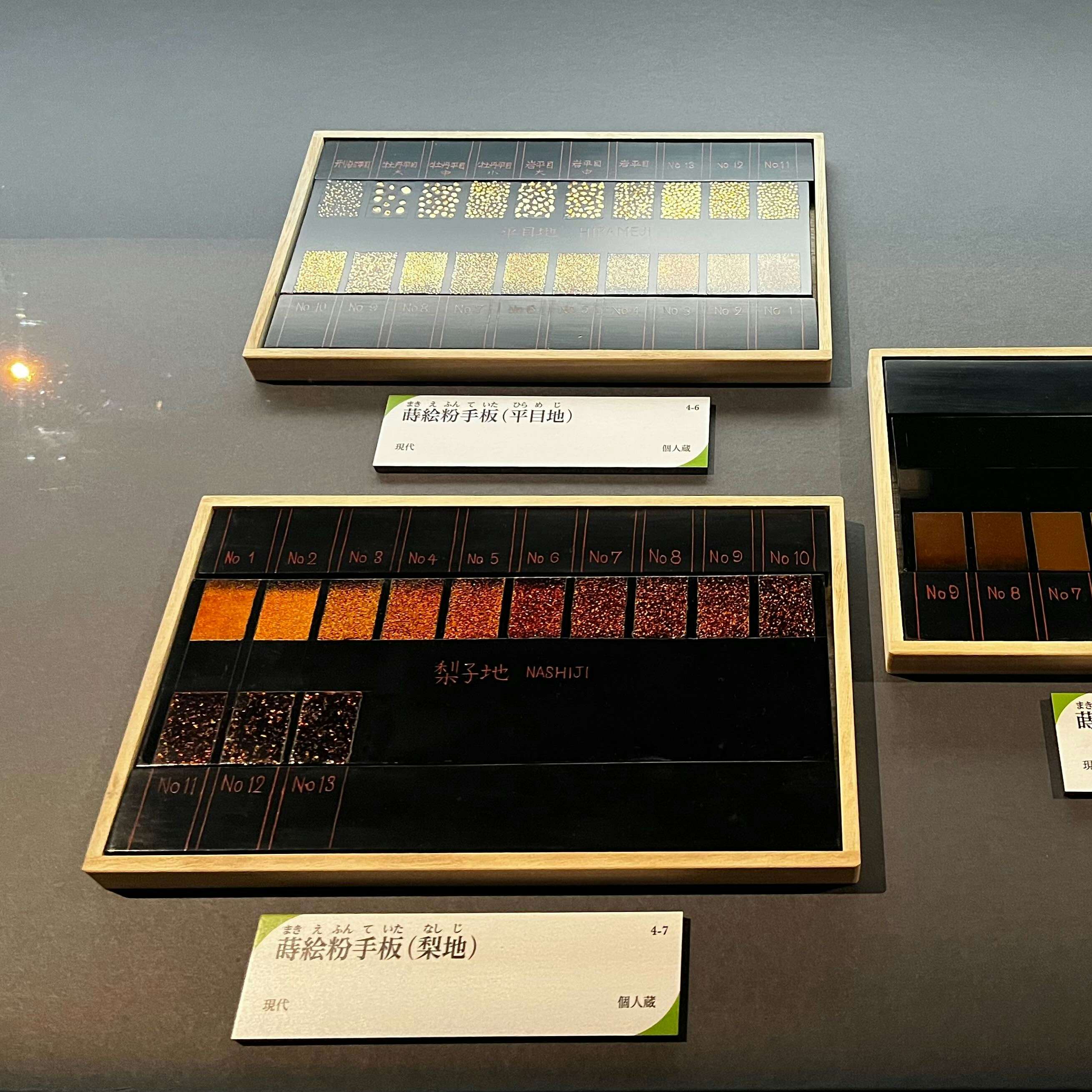

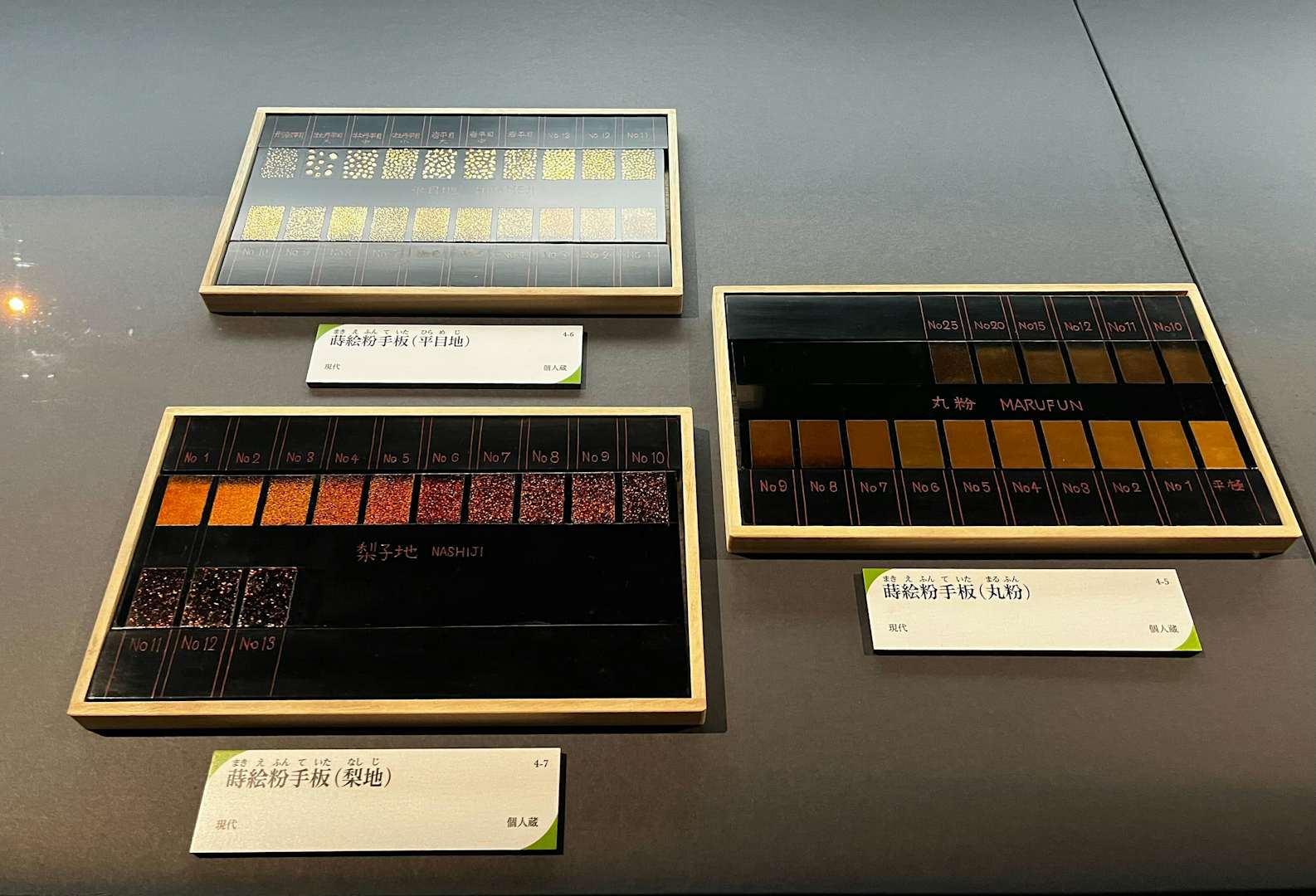

第4章「漆工芸にみる色彩~蒔絵・螺鈿・色漆~」では、様々な漆工芸における色彩のつくられ方に目を向けている。漆工芸では色数が少ない分、そのなかで微細な色の違いを出す工夫がなされてきた。実際古くから使用されてきたのは黒や赤、そのほか黄色、緑色、褐色といった限られた色彩であったが、近代では新たな顔料や多彩な乾漆粉の表現を用いることで、より豊かな表情をつくることが可能となっていった。

また、螺鈿の技法でも様々な色彩の工夫が見受けられる。通常、貝殻のなかの真珠層の部分をはめ込み、その自然な色を用いて文様をつくりあげていくものだが、江戸時代後期には「伏彩色螺鈿」といった螺鈿に着色をする技法も登場した。これにより、螺鈿特有の偏光色に鮮やかな色が加わるといった技法で、新しい工芸品が生み出されていった。

第5章「古墳の彩り~『もの』と『空間』~」では、古墳の出土品に見られる色彩を5つのコーナーに分けて紹介している。例えば当時の王やエリートたちが身につけたとされる華やかな装身具の数々や、時代によって「緑と朱」「金と銀」「赤と黒」と色合いが変わる出土品からは、朝鮮半島との交流など社会的な変化が見て取れるだろう。

古墳内の壁画の配色にも驚くべきものがある。とくに6世紀の九州では赤・白・青(緑)・黄が用いられた彩り豊かな装飾古墳が登場しており、当時の人々の色彩への意識もうかがい知ることができる。

本展においても異色と言えるのが、第6章「鉄の隕石で作られた刀剣~ウィドマンシュテッテン構造が生み出す隕鉄の質感~」だろう。ここで取り上げられいるのは隕鉄(鉄隕石)や、それを素材として「折り返し鍛錬」といった日本刀の製法で制作した脇差「天降剱(あふりのつるぎ)」だ。「色彩」はどこに登場するのか?

じつは、この隕鉄という素材は鉄(赤)とニッケル(緑)の合金であり、それらが独自の構造「ウィドマンシュテッテン構造」をつくり出しているのだという。鑑賞者の目では認識ができない色のとらえ方ではあるが、このような文脈のなかで紹介されるのも珍しい機会なのではないだろうか。

「アンソロジィ」ということもあって、本展は多くの研究者の「色」にまつわる多視点的な内容となっている。様々な目線から示された内容は、我々にまだ見ぬ「色」への関心と同館コレクションの多様さを教えてくれるものであり、その機知に富んだキュレーションが、鑑賞者の好奇心をさらに高めてくれるものとなっている。