「エフェメラ:印刷物と表現」(慶應義塾ミュージアム・コモンズ)レポート。過ぎゆく印刷物をどうとらえていくのか

慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)にて、「エフェメラ」に焦点を当てた展覧会「エフェメラ:印刷物と表現」が5月10日まで開催中だ。

慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)にて、「エフェメラ」に焦点を当てた展覧会「エフェメラ:印刷物と表現」が5月10日まで開催中だ。

本展は、配布のために一時的につくられた印刷物、いわば保存を目的とされていないメディアとしての「エフェメラ」に着目するもの。学芸員の長谷川紫穂によると、エフェメラが研究対象として注目され始めたのはここ20年ほどのことであり、時代の空気感を伝えるアイテムとしても価値が高まっているという。そのようなエフェメラから当時の潮流を垣間見るとともに、デジタル時代において印刷物の表現を再考する機会となっている。

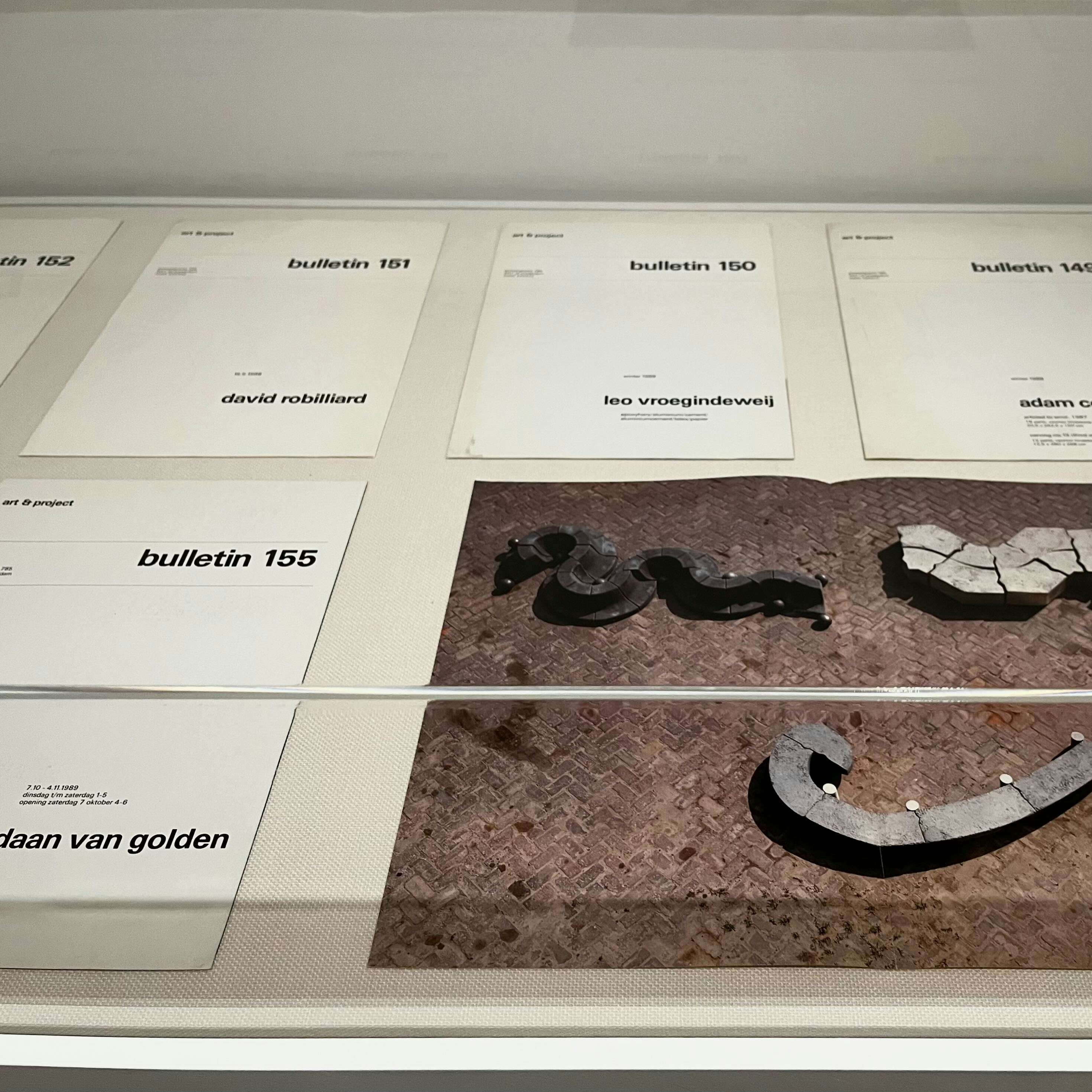

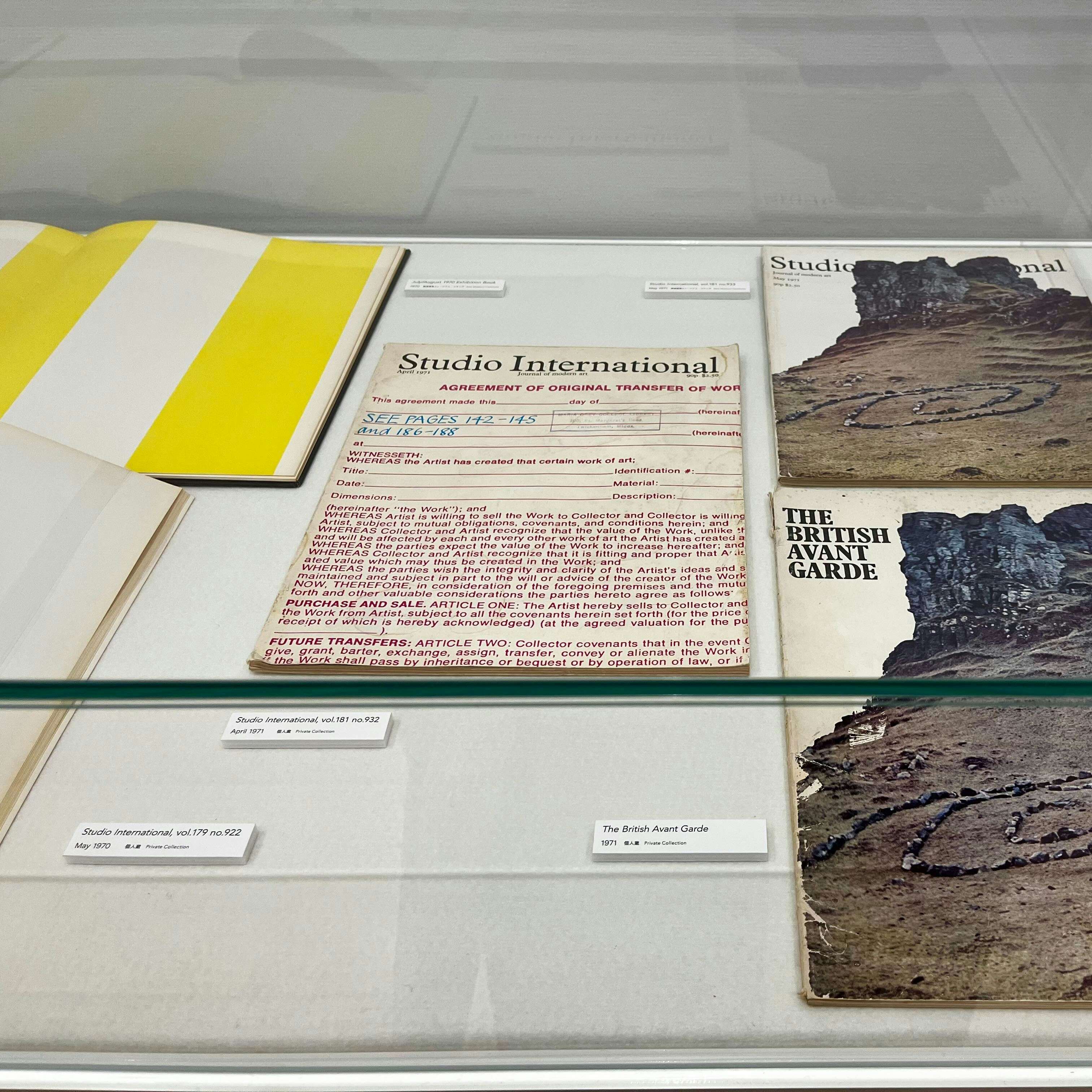

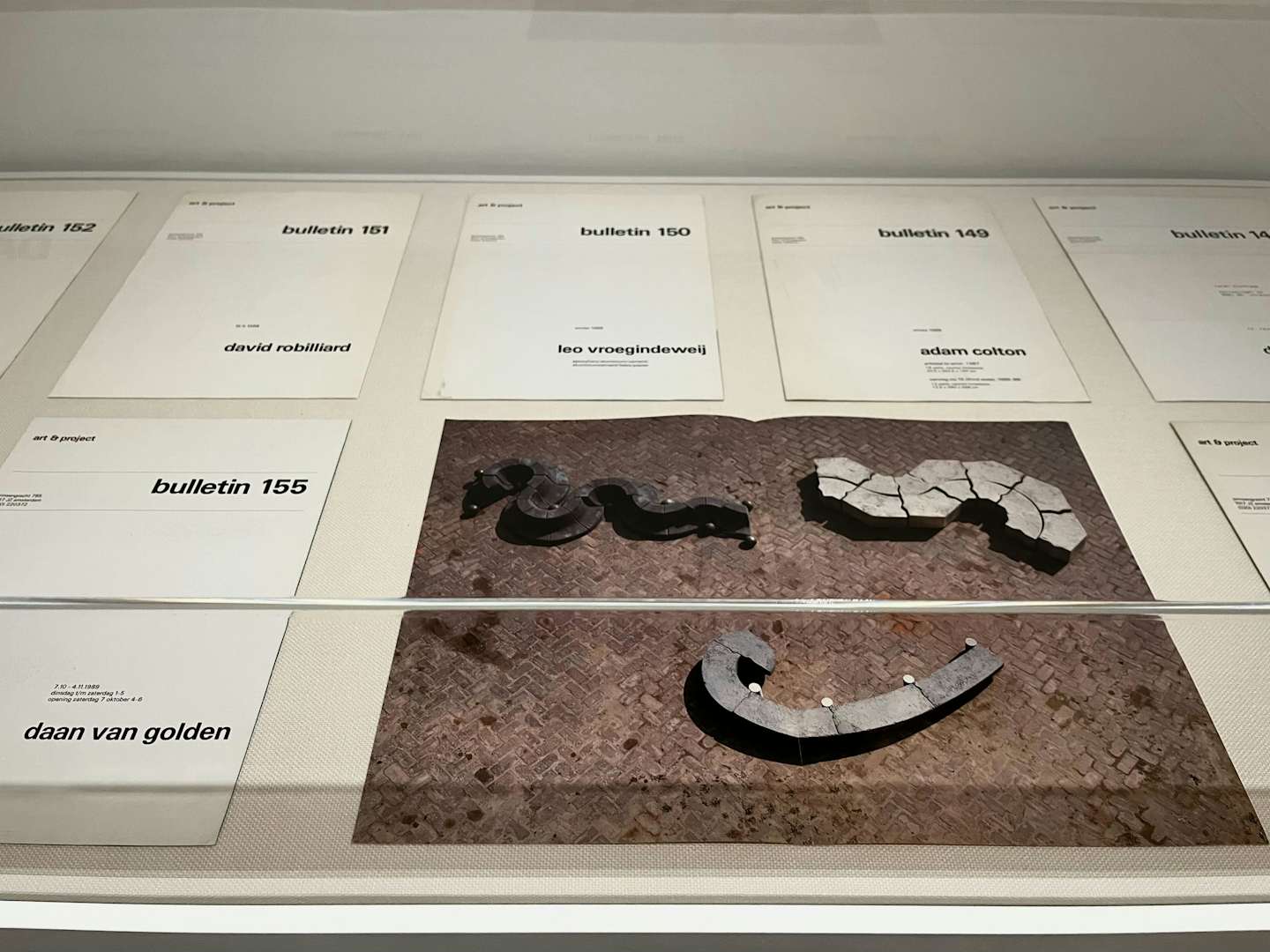

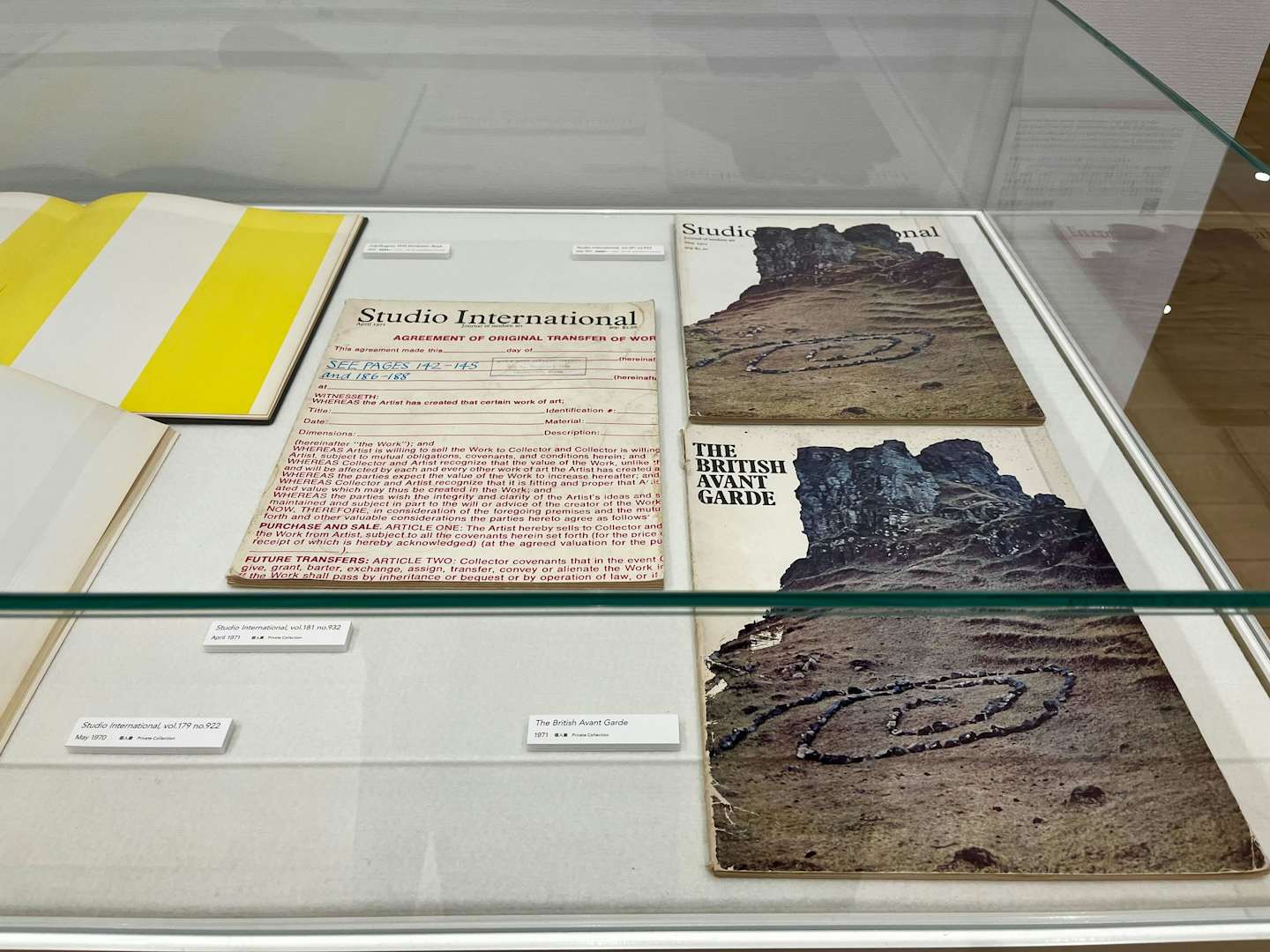

エフェメラを取り上げようとするとその実態は際限のないものだ。会場では、Art & Project(アムステルダム)、草月アートセンター(赤坂)、南画廊(日本橋)、Studio International(イギリス)といった、60~70年代にコンセプチュアル・アートや映像表現などの新たな表現が生まれた場所をピックアップ。そこから発行されたエフェメラを紹介している。制作にはアーティストが関わっていることも多く、作品発表以外の表現の場であったことも伺える。

さらに2階フロアでは、昨年9月に実施されたエフェメラに関するトークイベント「エフェメラの住み処」の記録映像も上映。そこでは、エフェメラの特性は過ぎていくことであり、保存することで価値が変わってくるということ、大量のエフェメラから何を取り上げていくのか、といった、同ジャンルへの向き合い方についての議論がなされていた。

また、印刷物/エフェメラに関心を寄せる現代作家、河口龍夫・冨井大裕による二人展も同時開催中だ。

物事の「関係」に着目し制作活動を行う河口(1940〜)は、自身が手掛けてきた印刷物にドローイングを施すことで、画面内におけるモチーフの関係性に変化を与えている。

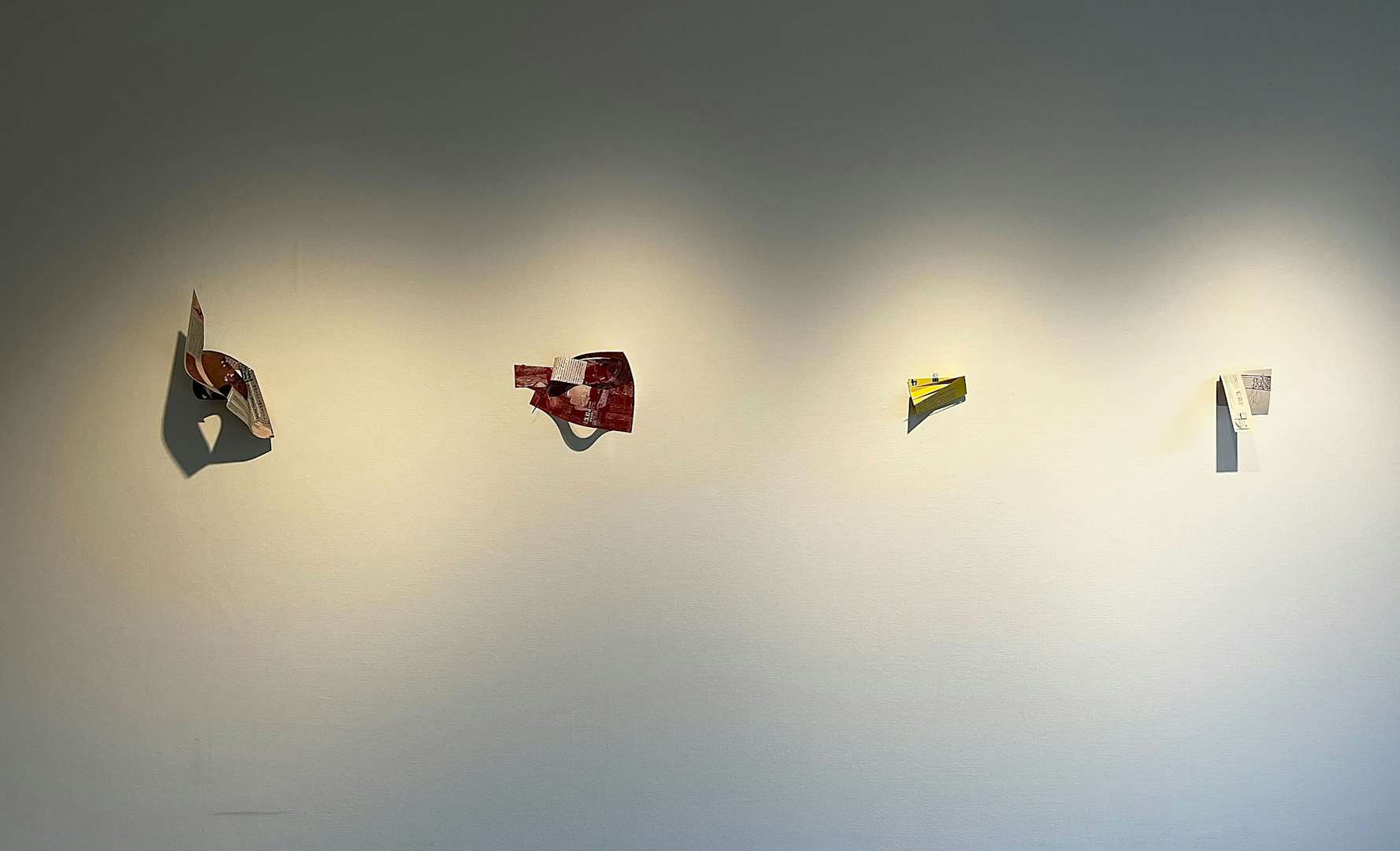

冨井(1973〜)は、展覧会のチラシに手を加えることで立体作品を制作した。紙や施されるレイアウト、そのチラシに載せられる情報を手がかりにカッティングが入れることで、独自の形態を生み出している。チラシは切断されておらず、留め具を外すことで平面に戻るといった、かたちの移り変わりの視点も興味深いものだ。

同展会期中にはアーティストや研究者によるトークイベントも開催予定となっている。一時的に生み出されるエフェメラをどのようにとらえていくか、様々な問いに対面する機会となるだろう。