「KYOTOGRAPHIE 2024」(京都市内各所)開幕レポート。時間や場所を超えて写真が伝えるものは何か

日本最大規模の写真祭「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2024」が今年もスタート。メインプログラムに参加した10ヶ国13組のアーティストらは、テーマである「SOURCE」を切り口に、どのような作品やその解釈を展開するのだろうか。

桜も見頃を過ぎた京都市は、例年より気温も高く、国内外の観光客であいもかわらず賑わいを見せている。そんななか、第12回目の開催となる「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2024」が4月13日よりスタートした。メインプログラムに参加した10ヶ国13組のアーティストらは、テーマである「SOURCE」を切り口に、どのような作品やその解釈を展開するのだろうか。各会場の様子をレポートする。

柏田テツヲ「空(くう)をたぐる」(両足院)

柏田テツヲ(1988〜)は、自然と人の関係に目を向け、そこで感じた疑問や違和感をもとに作品を制作する写真家だ。2023年秋には、フランスを訪問し、世界最古のシャンパーニュブランド「ルイナール」のアート・レジデンシー・プログラムに参加。そこでの成果を本展では発表している。

滞在制作にあたって、ルイナールの森や葡萄畑に足を運んだ柏田は、そこで気候変動によりかたちに影響が出ているブドウや自然の姿を目の当たりにした。会場では、その場所の歴史や気候変動、そして自分がそこにいたという証を織り交ぜた作品群を展示している。両足院という人の営みと庭園の自然が融合した場所で、その作品のコンセプトに触れてほしい。

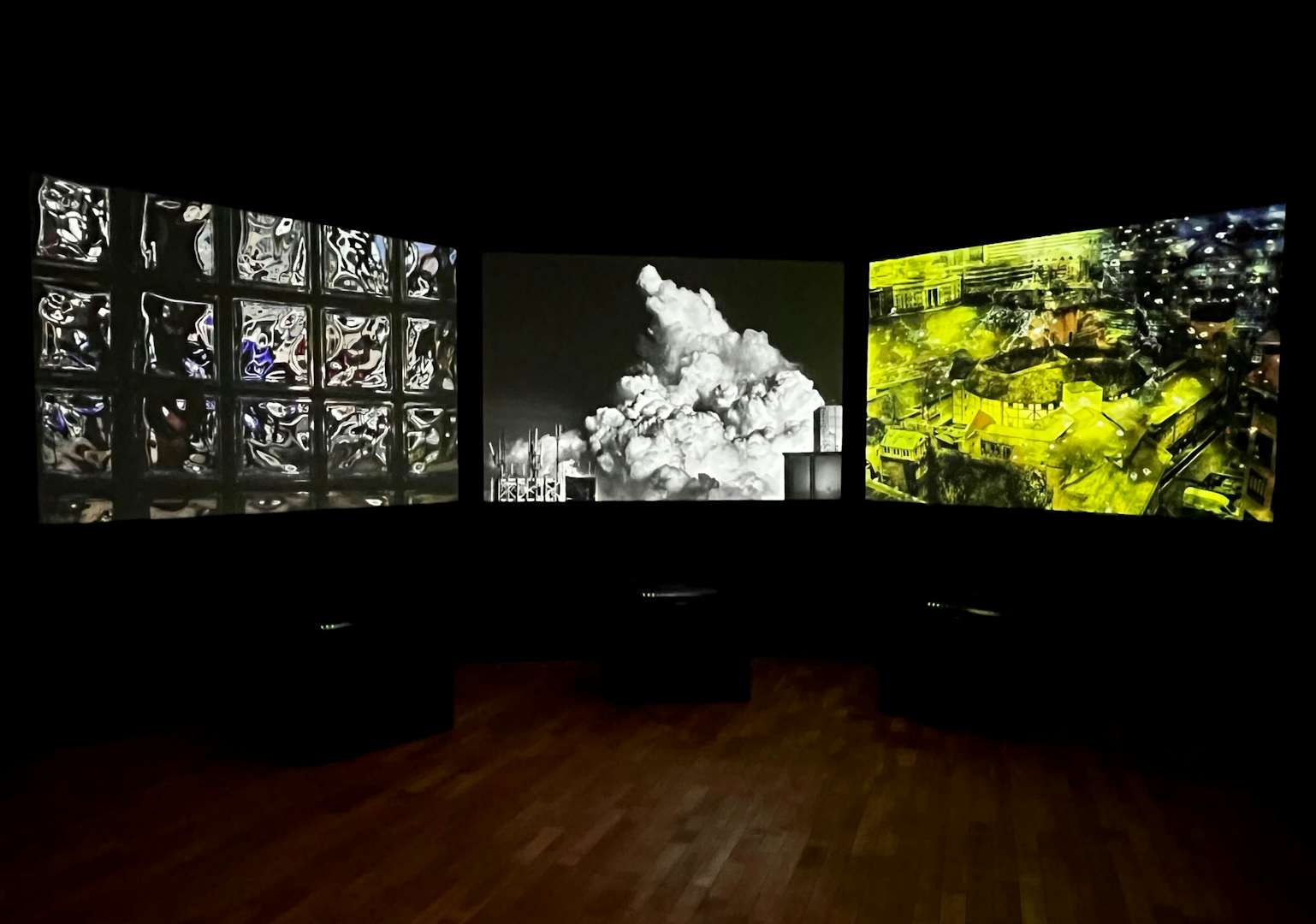

川田喜久治「見えない地図」(京都市京セラ美術館 本館)

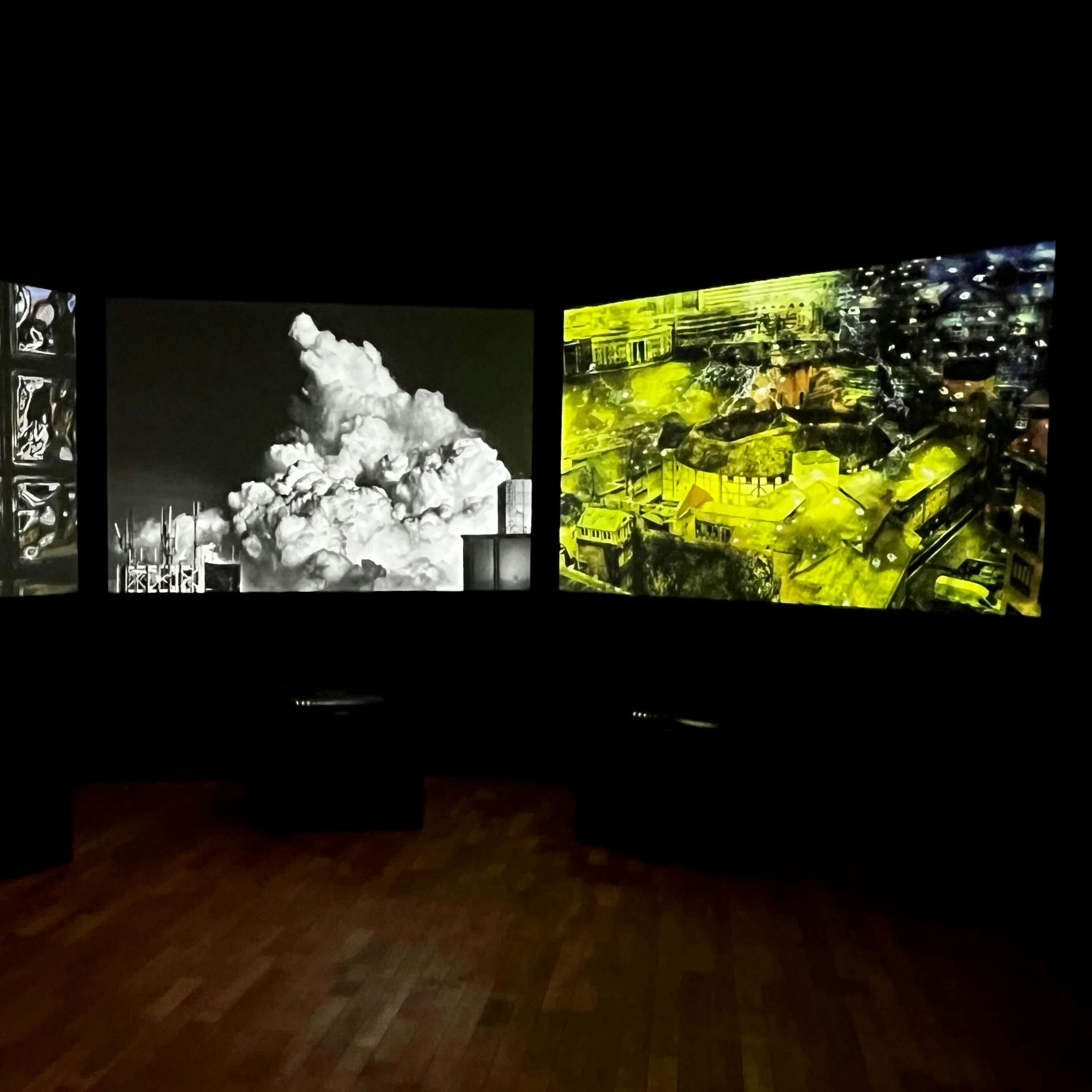

京都市京セラ美術館では、戦後を代表する写真家で、今年91歳となる川田喜久治(1933〜)の作品が展示されている。

KYOTOGRAPHIEにおいて過去最大規模の個展となる本展。会場では、敗戦の記憶を記号化した作品「地図」シリーズ(1965)から、戦後から昭和期の終わりを見届けた「ラスト・コスモロジー」、高度経済成長期に始まり近年新たに同タイトルの制作に取り組んでいるという「ロス・カプリチョス」といった3つのタイトルを、7つの部屋に分けて紹介している。

いまもなお、プリントのみならずインスタグラムなどでも作品を発表し続ける川田。戦後を経て、現代の社会は川田の目にどのように映っているのか。活動の回顧に加えて、そのような視点でも展示作品を鑑賞してほしい。

川内倫子+潮田登久子「From Our Windows」(京都市京セラ美術館 本館)

グローバル・ラグジュアリー・グループ「ケリング」による、芸術分野で活躍する女性たちに光を当てるプログラム「ウーマン・イン・モーション」。その支援を受けて今年のKYOTOGRAPHIEで紹介されるのは、写真家の川内倫子(1972〜)と潮田登久子(1940〜)だ。本展では、それぞれが自身の家族を撮影したシリーズが一堂に紹介されている。

川内と潮田が交流するのはこの展覧会が初。スペースをあえて分けて展示することで、被写体や自身のルーツに関する共通点を浮かび上がらせるようにキュレーションされている

潮田は、ふたつのシリーズ作品「冷蔵庫/ICE BOX」と「マイハズバンド」を展示している。「冷蔵庫/ICE BOX」は、自身の生活の記録として冷蔵庫を定点観測したことをきっかけに、知人や親族の冷蔵庫も加えて20年間かけて撮影したものだ。冷蔵庫という生活必需品から「とある家族の暮らし」を垣間見ることができる。潮田はこの定点観測を「昆虫採集の感覚と似ている」と語っていた。

また、夫の島尾伸三と娘のしまおまほの3人で暮らした豪徳寺の洋館(旧尾崎テオドラ邸)での様子を写した「マイハズバンド」は上記シリーズと同時期に撮影されたものだが、長いあいだ発表されず自宅で眠っていたのだという。この写真集は2022年にtorch pressより出版された。

川内が展示するのは、家族の循環をテーマにした「Cui Cui」と、自身の娘を出産から3年間撮影した「as it is」といったふたつのシリーズだ。

「Cui Cui」は、川内が自身の家族を、学生の頃から13年間撮影したシリーズだ。川内が当初主に撮影していたのは、家族のなかでも寿命が1番早い祖父であった。そこには祖父の死から甥っ子の誕生までが記録されており、家族という社会のなかの小さな循環が川内の目線で見つめられている。

また、「as it is」は0〜3歳までの自身の娘の姿が、眩しいほどに瑞々しく映し出されているのが印象的だ。川内は本展について「ふたつのシリーズを同時に展示するのは初めて。自分にとっても家族のドキュメンタリーを一堂に見る機会となった」と語った。

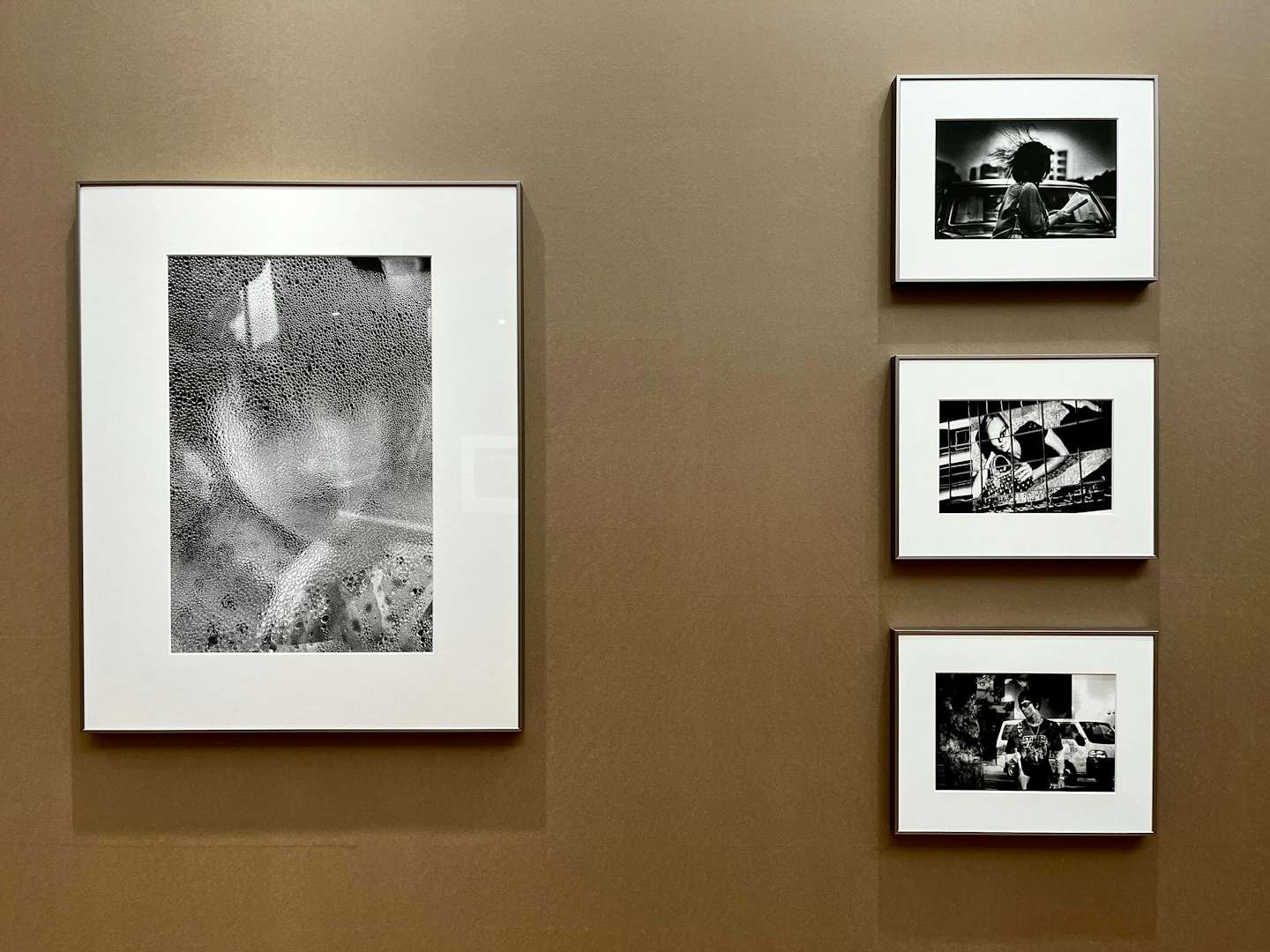

Birdhead「Welcome to Birdhead World Again, Kyoto 2024」(誉田屋源兵衛 竹院の間、黒蔵)

Birdheadは、写真というメディアの可能性を探究する、上海を拠点に活動する2人組アートユニットだ。今回が日本における初の展覧会となる。

会場では2部構成で代表作を紹介している。竹院の間では、写真における偶然性を活かしながら、その写実性から解放することを試みる「Bigger Photo」シリーズが展示。写真はその名の通り真実を写すもので、鑑賞者を固定された見方から解放することについてBirdheadは再考し続けている。その佇まいはさながら書のようにも見受けられる。

黒蔵では、写真・映像を用いたインスタレーションも展開。こちらは「Bigger Photo」と比較しても開放的な内容であり、多様なメディアを駆使した表現の在り方を模索しているようでもある。

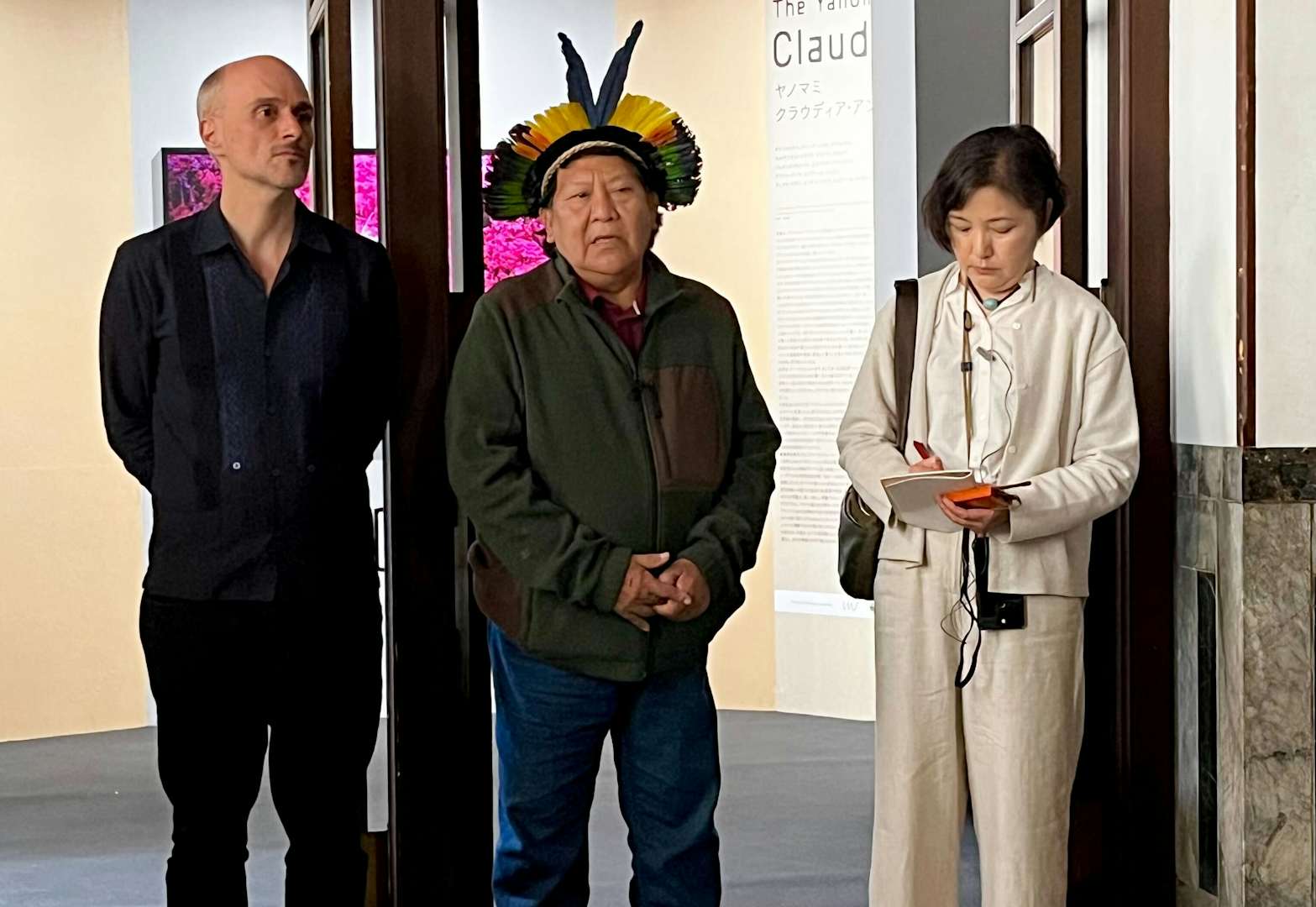

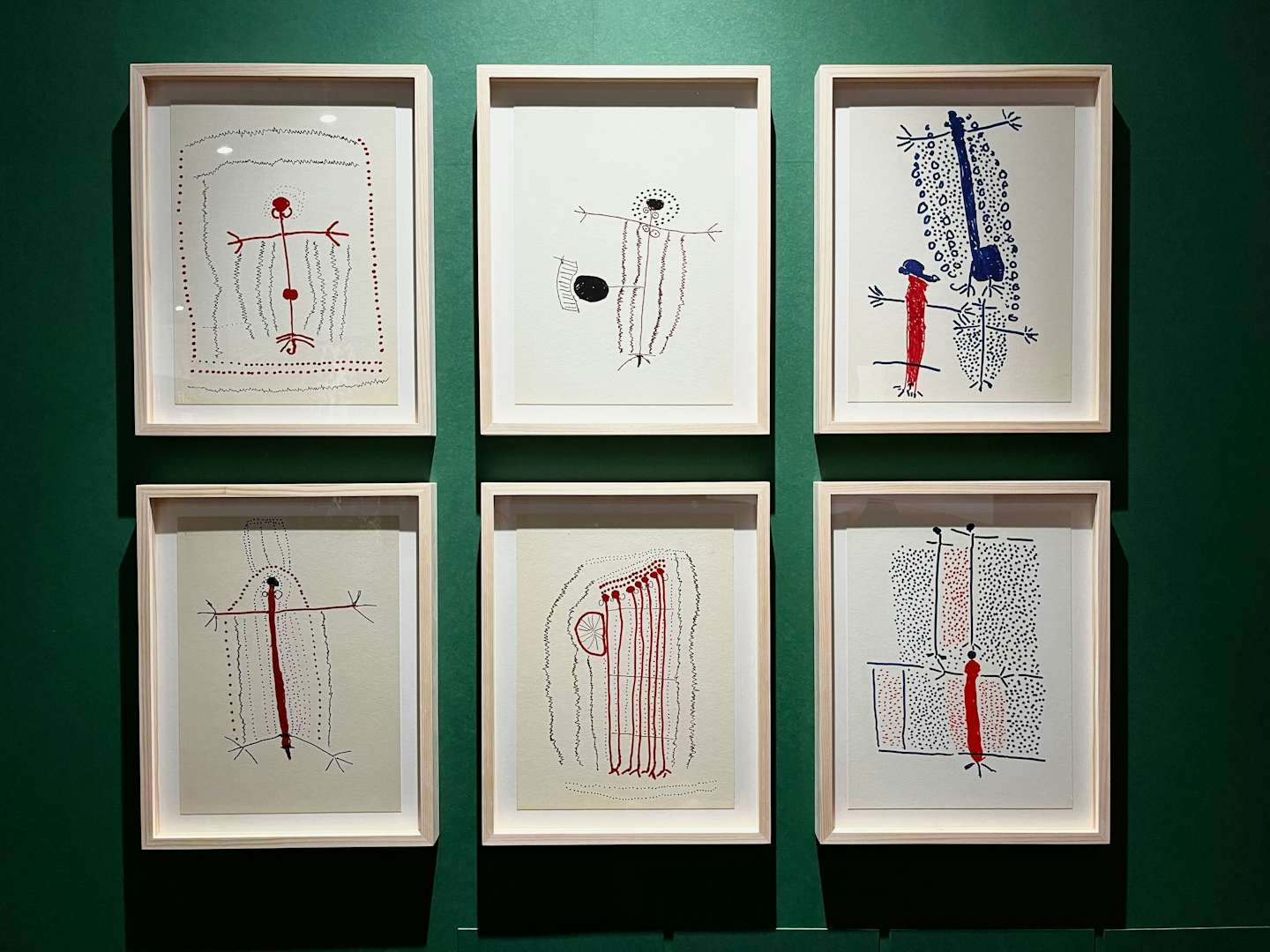

クラウディア・アンドゥハル「ダビ・コペナワとヤノマミ族のアーティスト」(京都文化博物館 別館)

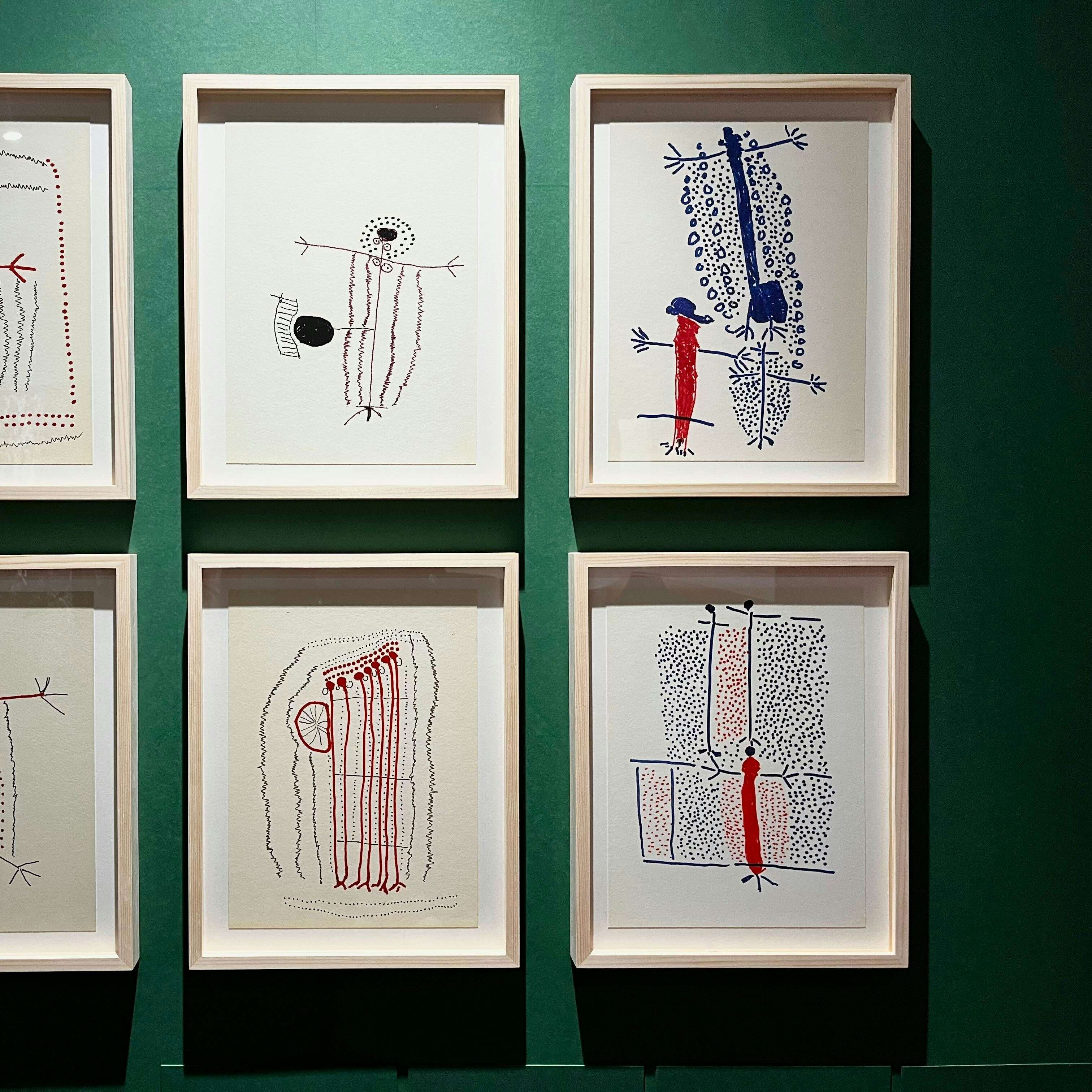

国の重要文化財でもある京都文化博物館 別館では、スイス出身の写真家でヤノマミ族の権利・主権を守るための活動家でもあるクラウディア・アンドゥハルによる写真・映像作品、およびヤノマミ族によるドローイングも展示されている。

本展の監修を務めたヤノマミ族のリーダーでシャーマンのダビ・コペナワは、ヤノマミ族の現状について次のように訴えかける。「ヤノマミ族の住む土地はブラジル政府によって先住民保護区の認定をされているものの、金の違法採掘による自然破壊や感染病など様々な被害を受けている。これらの作品を通じて、ヤノマミ族の素晴らしい文化や豊かな自然、そしてどのような脅威に晒されているのかを知ってほしい」。

ヤノマミ族の文化はもちろん、ヤノマミ族のアーティストが描いたドローイングを見ることができるのは貴重な機会だ。彼らがどのように物事を見て、表現するのかを知るきっかけにもなるだろう。

ヨリヤス「カサブランカは映画じゃない」(ASPHODEL、出町柳形商店街)

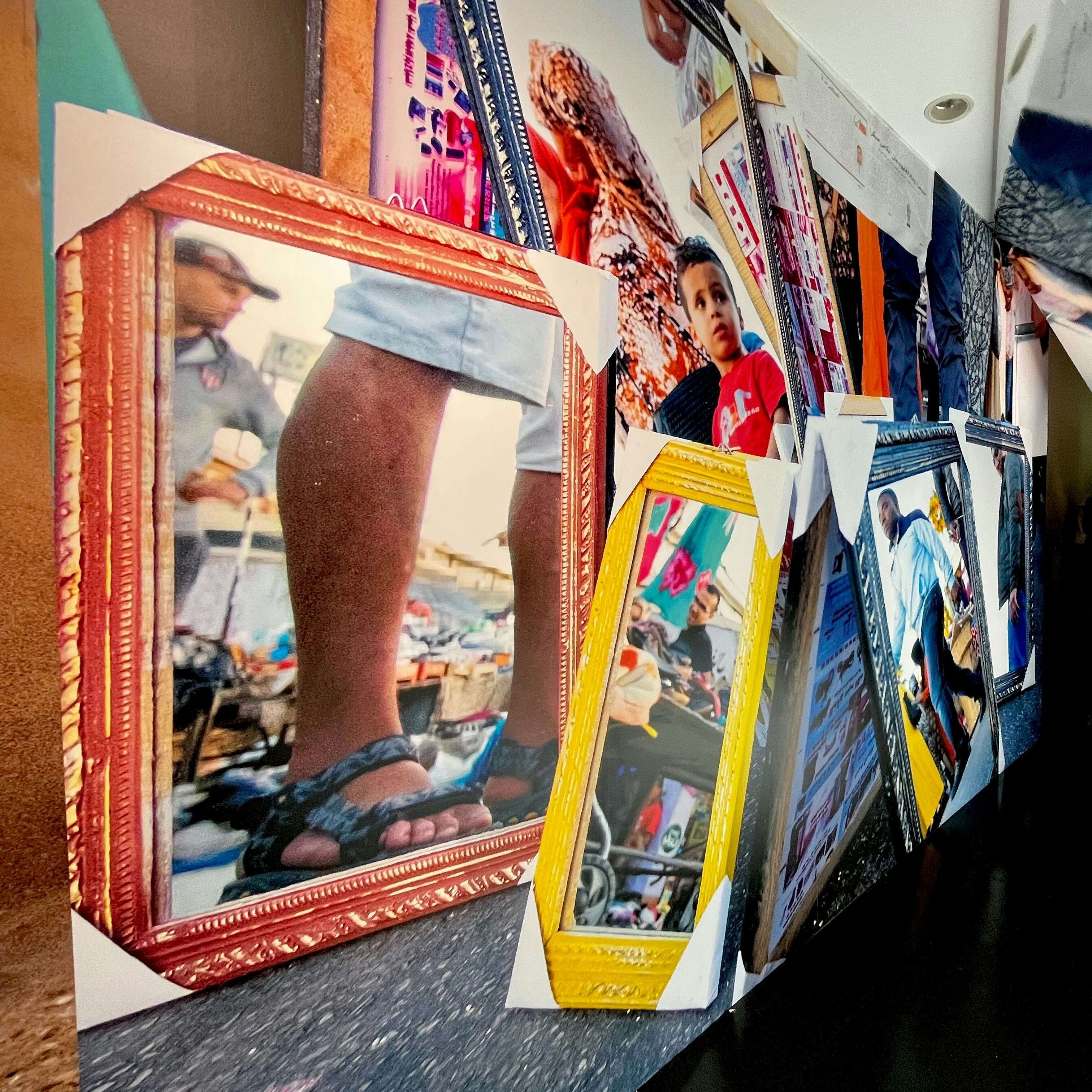

モロッコ・カサブランカ出身の写真家・振付師のヨリヤス(ヤシン・アラウイ・イズマリ)は、出身を他者に伝えるとアメリカの映画『カサブランカ』を思い浮かべられることが多いといった経験から、自身の展示タイトルを「カサブランカは映画じゃない」と名付けた。

映画と異なり、実際のカサブランカは伝統と現代性が混ざりあった場所なのだそうだ。会場では、そのカサブランカの多面性が、元々ブレイクダンサーであったというヨリヤスならではの自由かつ動的な視点で写し出されている。作品の特性をより引き出した空間デザインも写真の見方に変化をもたらしてくれるものだ。

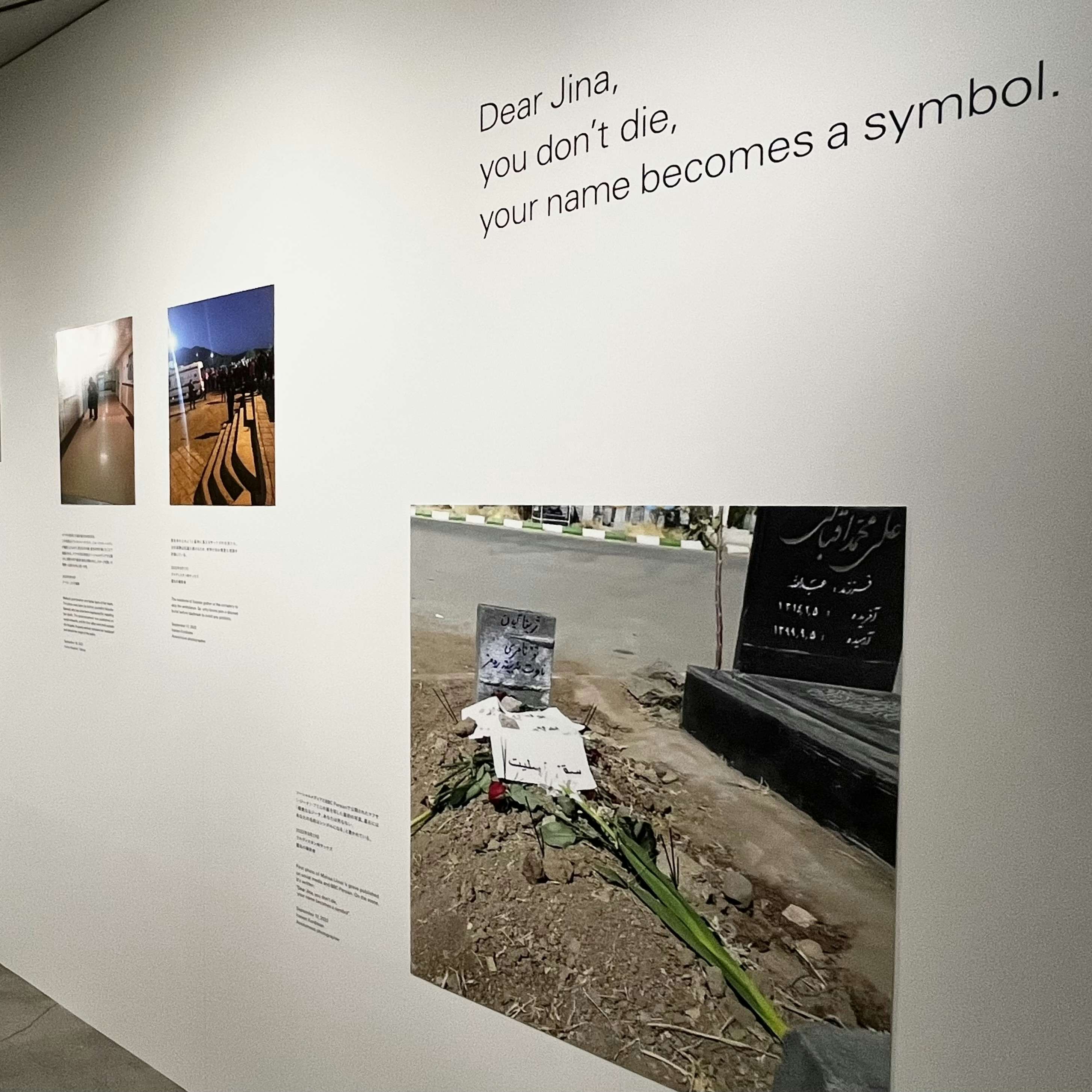

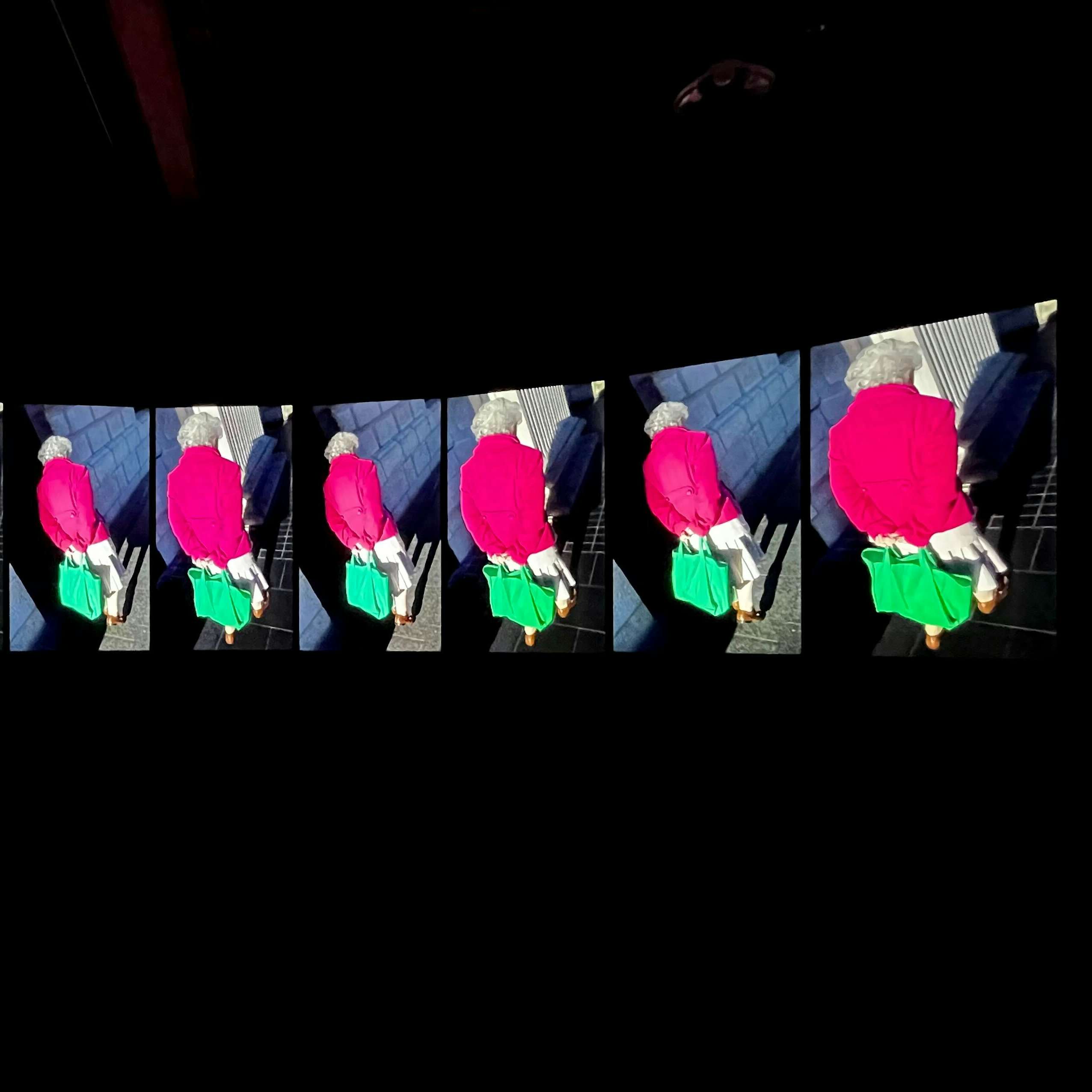

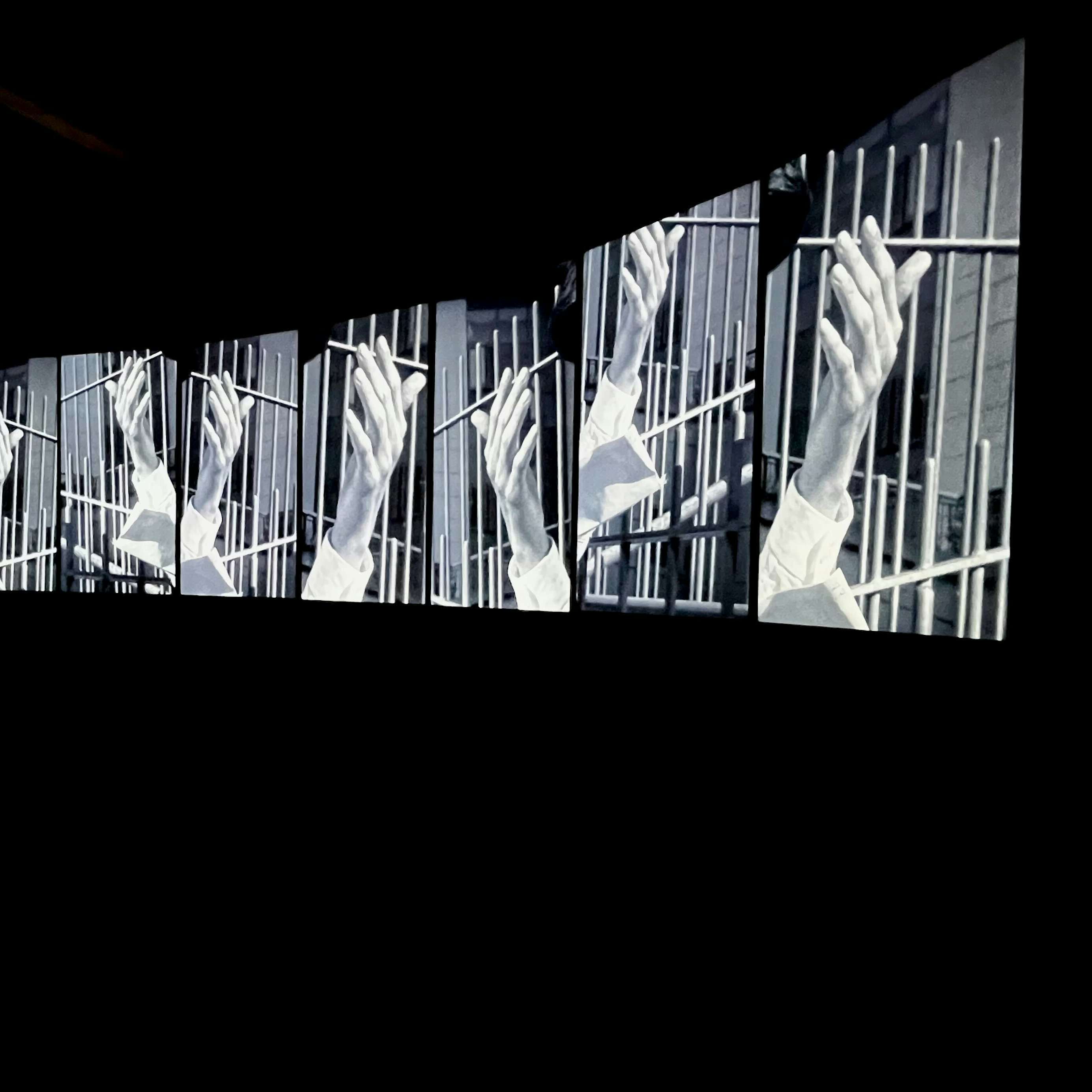

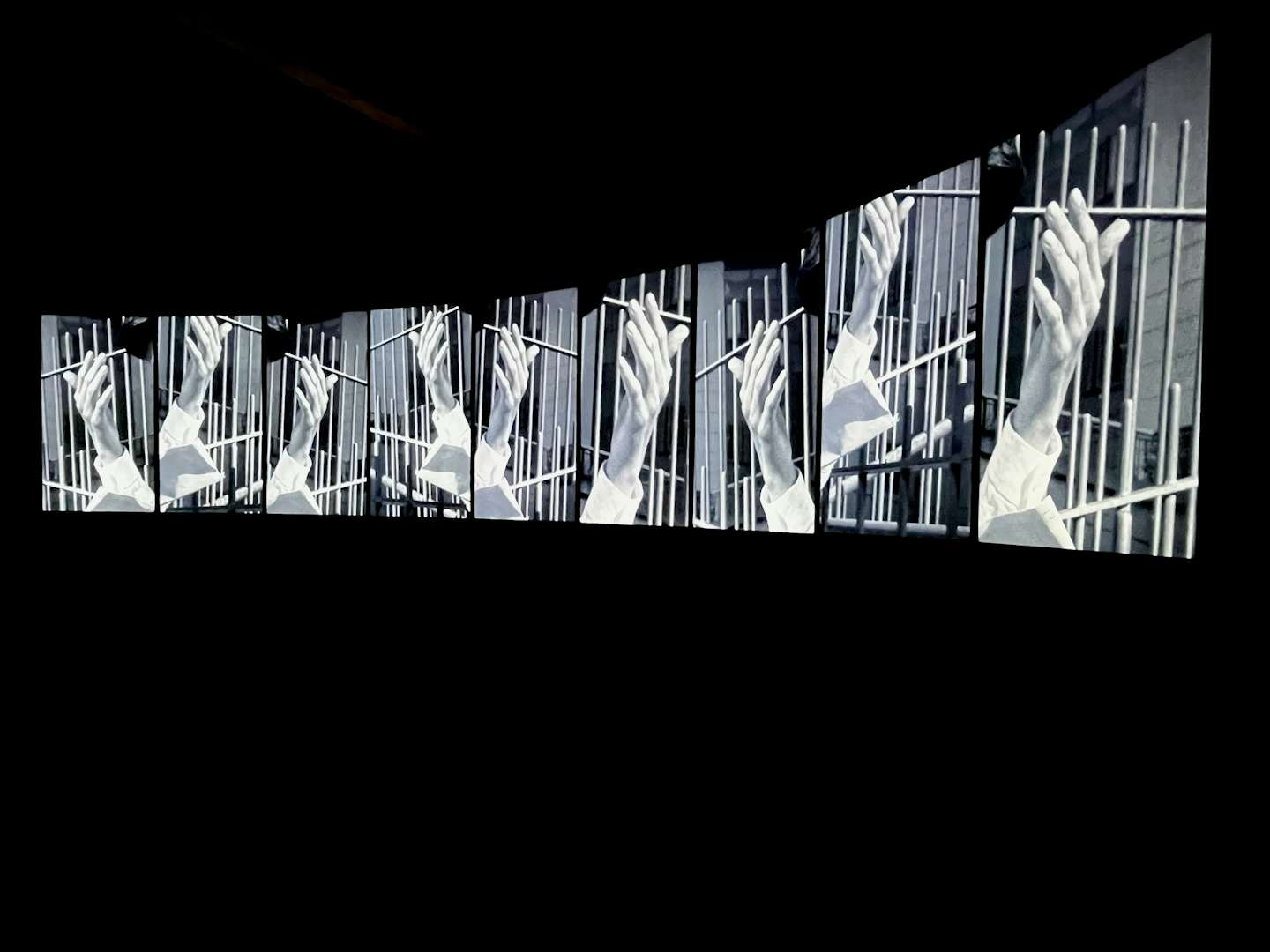

イランの市民と写真家たち「あなたは死なない──もうひとつのイラン蜂起の物語──」(Sfera)

2022年9月にイランで起こった事件──ヒジャブの着用をめぐり女性(クルド名でジーナ)が逮捕され、その後亡くなった──は、日本人の我々にとっても記憶に新しいだろう。その女性の死はイランの市民に強い影響を与え、社会全体での抗議活動へと発展した。本展では、同国の報道の自由が制限されるなかで、SNSを駆使して現状を伝えようとする匿名の市民たちによる写真や映像を、ファクトチェックを行い、展示している。

ジーナの葬儀の日、墓には「親愛なるジーナ、あなたは死なない、あなたの名前はシンボルになる」といった叔父の言葉が書かれたブロックが置かれた。その言葉は、いま理不尽な現実に立ち向かう人々の背中を押す言葉となっているのだという。会場には様々なかたちで事態に抗議する市民の様子が写し出されている。

ヴィヴィアン・サッセン「PHOSPHOR|発光体:アート&ファッション 1990-2023」(京都新聞ビル地下1階)

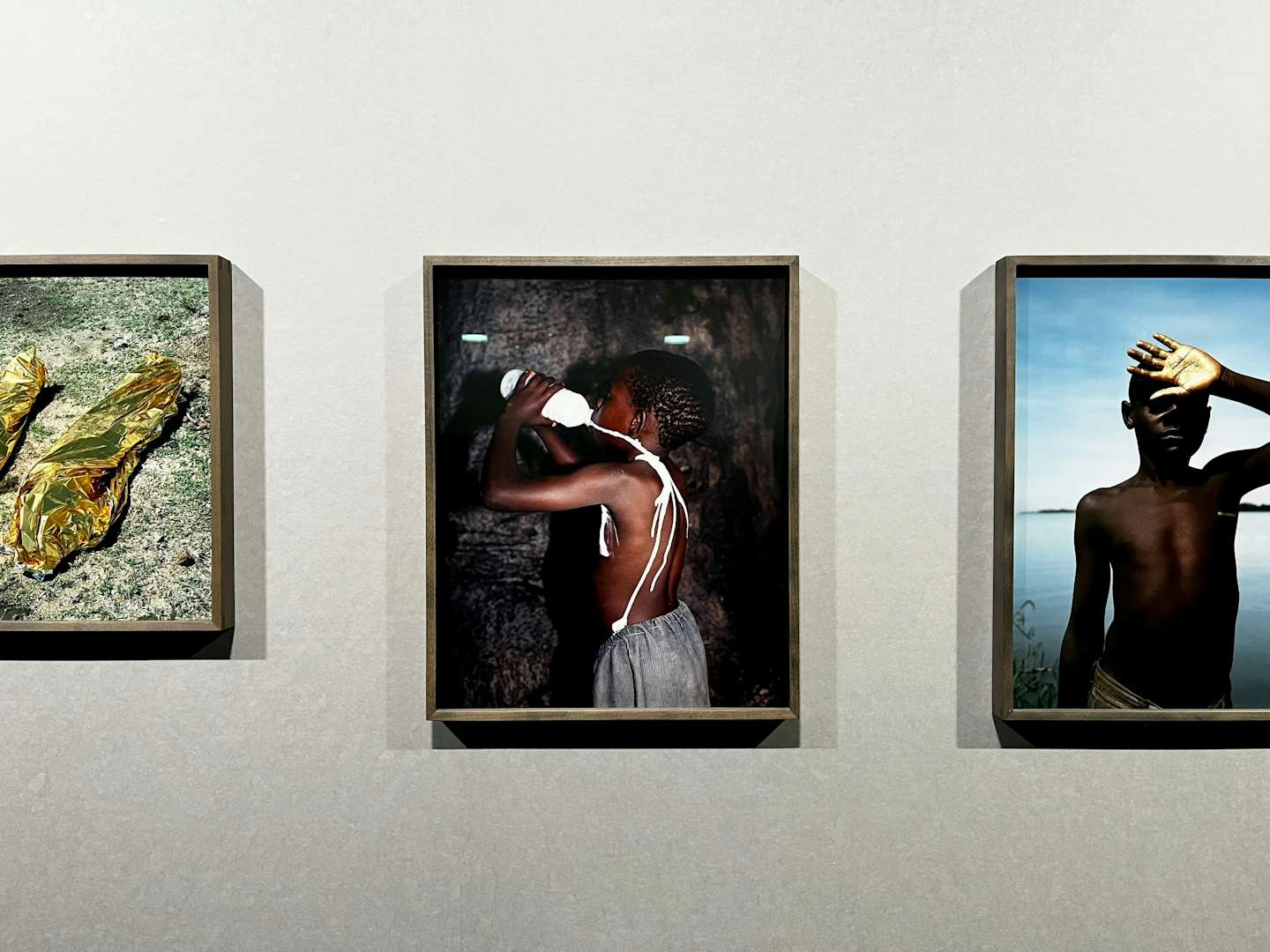

京都新聞ビル地下1階では、アムステルダム出身のアーティストでファッションフォトグラファーのヴィヴィアン・サッセン(1972〜)による、日本初の大規模個展が開催されている。

会場では、その30年の活動の軌跡を振り返る、約200点もの作品が展示されている。幼少期をケニアで過ごしたというサッセン。そこで目の当たりにしてきた色彩、そして光や影の印象が、サッセンの唯一無二のビジュアルづくりに大きく影響を与えていることが伺えるだろう。また、セクシャリティや死といった根源的な思想についても、写真のみならず、ドローイングやコラージュ、映像を用いて作品にしている。縦横無尽な表現による彼女の応答が見どころだ。

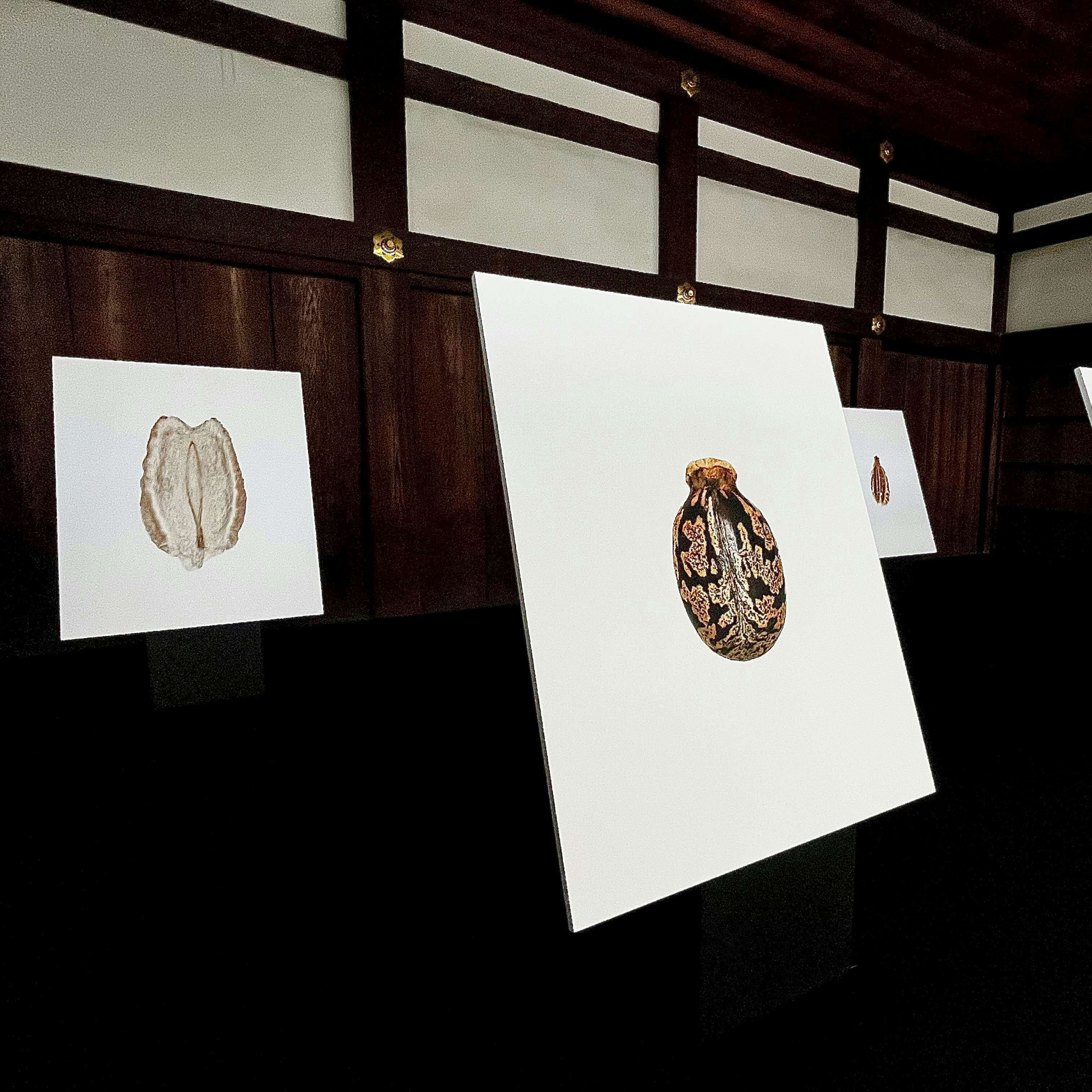

ティエリー・アルドゥアン「種子は語る」(二条城 二の丸御殿 台所・御清所)

文化遺産としても知られる二条城 二の丸御殿では、フランスの写真家ティエリー・アルドゥアン(1961〜)による展示「種子は語る」が開催されている。

当初、政治経済に疑問を抱いていたアルドゥアンは、同時に「種子はどのように世界を旅しているのか」といった関心を抱き、2009年より「Seed Stories」のプロジェクトを開始。種子ごとの色やかたちの美しさ、様々な用途を観察することで、生命の歴史を紐解くことを試みている。種子を観察する、といったコンセプトをもとに設計されている会場では、多様な種子のすがたから、自然の造形の美しさに触れることができるだろう。

ジェームス・モリソン「子どもたちの眠る場所」(京都芸術センター)

ケニア出身の写真家ジェームス・モリソンは、世界各国の子供の自画像と寝室を撮影することで、育った環境の違いを見せる「子どもたちの眠る場所(Where Children Sleep)」シリーズを発表している。

各国の子供たちの寝室は、いわば彼らが育つ背景を反映しているとも言える。それらが示すものは、世界の課題そのものではないだろうか。会場では27ヶ国の子供たちが紹介されており、同じ国の子供でも大きな貧富の差があることにも気付かされる。

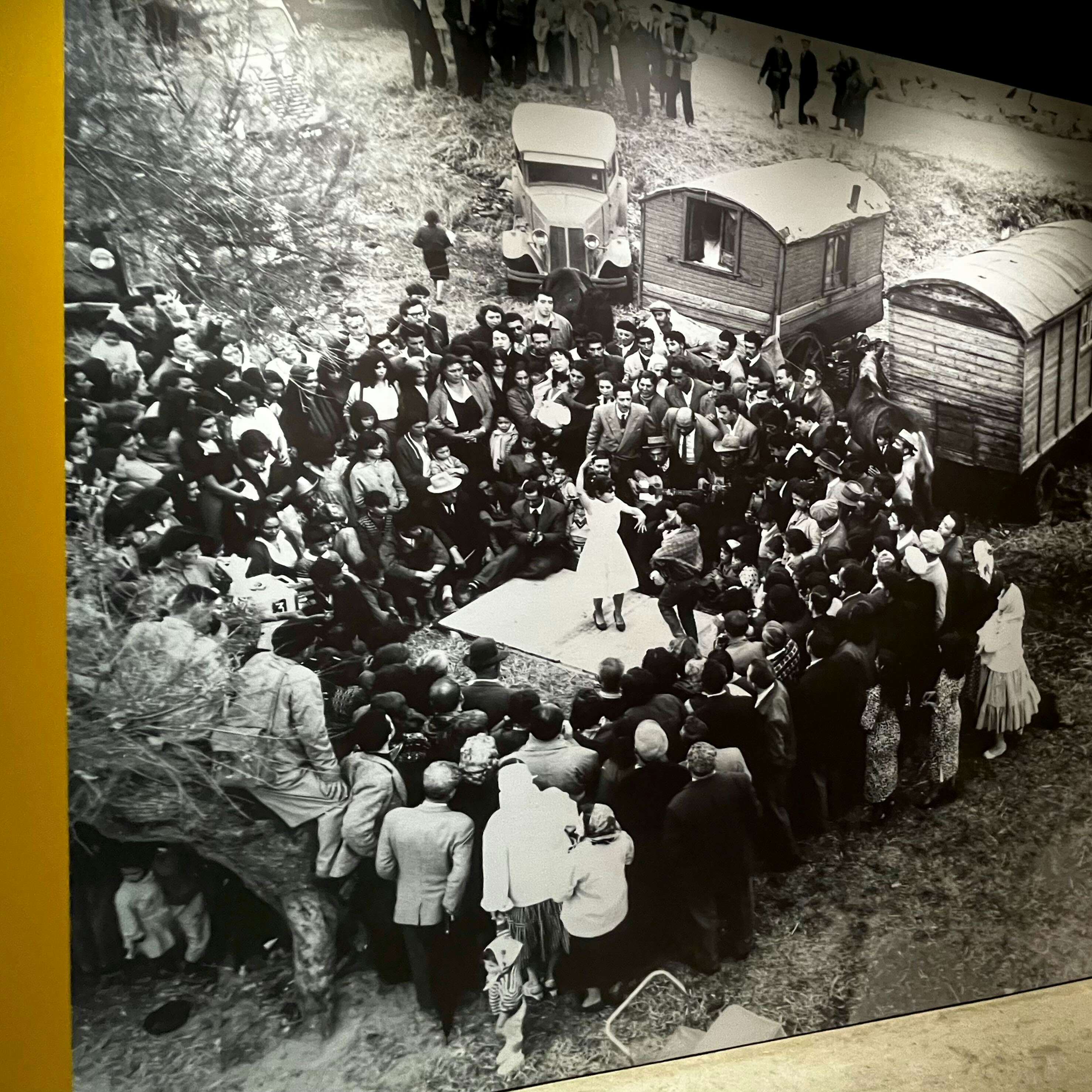

ルシアン・クレルグ「ジプシー・テンポ」(しまだいギャラリー)

しまだいギャラリーでは、世界最古の写真祭「アルル国際写真祭」の創始者である写真家・ルシアン・クレルグ(1934〜2014)の活動を、その作品やヨーロッパの移動型民族・ジプシーとの関わりあいに焦点を当てて紹介している。

第二次世界大戦下において、ジプシーの人々はナチスによって収容所に送られ、その後解放されるも貧困による困難な生活を余儀なくされていた。その故郷でもあるアルルを最初の撮影地としたクレルグは、そんな状況下でもたくましく生きるジプシーの姿を前にシャッターを切っている。日常風景から伝統文化、演奏やダンスを楽しむといったワンシーンをとらえた写真、そして会場の音楽が、彼らの華やかな文化を伝えている。

ジャイシング・ナゲシュワラン「I Feel Like a Fish」(TIME'S)

インド出身のジャイシング・ナゲシュワランは、ヒンドゥー教に根付く身分制度(カースト制度)と自身の家族をテーマとした作品を発表している。作家の祖母はダリットと呼ばれる最下層身分の家系であり、幼い頃からその生い立ちを乗り越えるように、という教えを受けてきたのだ。

コロナ禍や自身の病気を経て、故郷そして自身の家族と過ごす機会ができた作家は、その大切さと身分制度によるダリットへの差別や残忍な行為について写真を通じて訴えかけている。これらの活動から生じた意識に向きあい続ける作家は自身を「Like a Fish(金魚鉢の魚のようだ)」と形容している点からも、この制度が根深いものであることを伝えている。

KYOTOPHONIE、KG+Select など多彩なプログラムも

ほかにも八竹庵では、同写真祭における国際的なボーダレスミュージックフェスティバル「KYOTOPHONIE」のプログラムのひとつとして、ダブリン出身のイーモン・ドイル、ナイルスウィーニー、ダビッド・ドノホ、ケヴィン・バリーによる映像・サウンドインスタレーションが展示されている。

また堀川御池ギャラリーでは、2019年よりスタートした公募型のコンペティション「KG+Select」の展示も実施されている。選考により選ばれた10名の多彩な作品も、充分なスペースのなかで紹介されているため、こちらもなかなか見応えがある。グランプリに選出されたアーティストは、来年のKYOTOGRAPHIEにて展覧会も開催されるため、いまから要チェックだ。