「やんばるアートフェスティバル 2024-2025」開幕レポート。土地の豊かさがつくった芸術祭

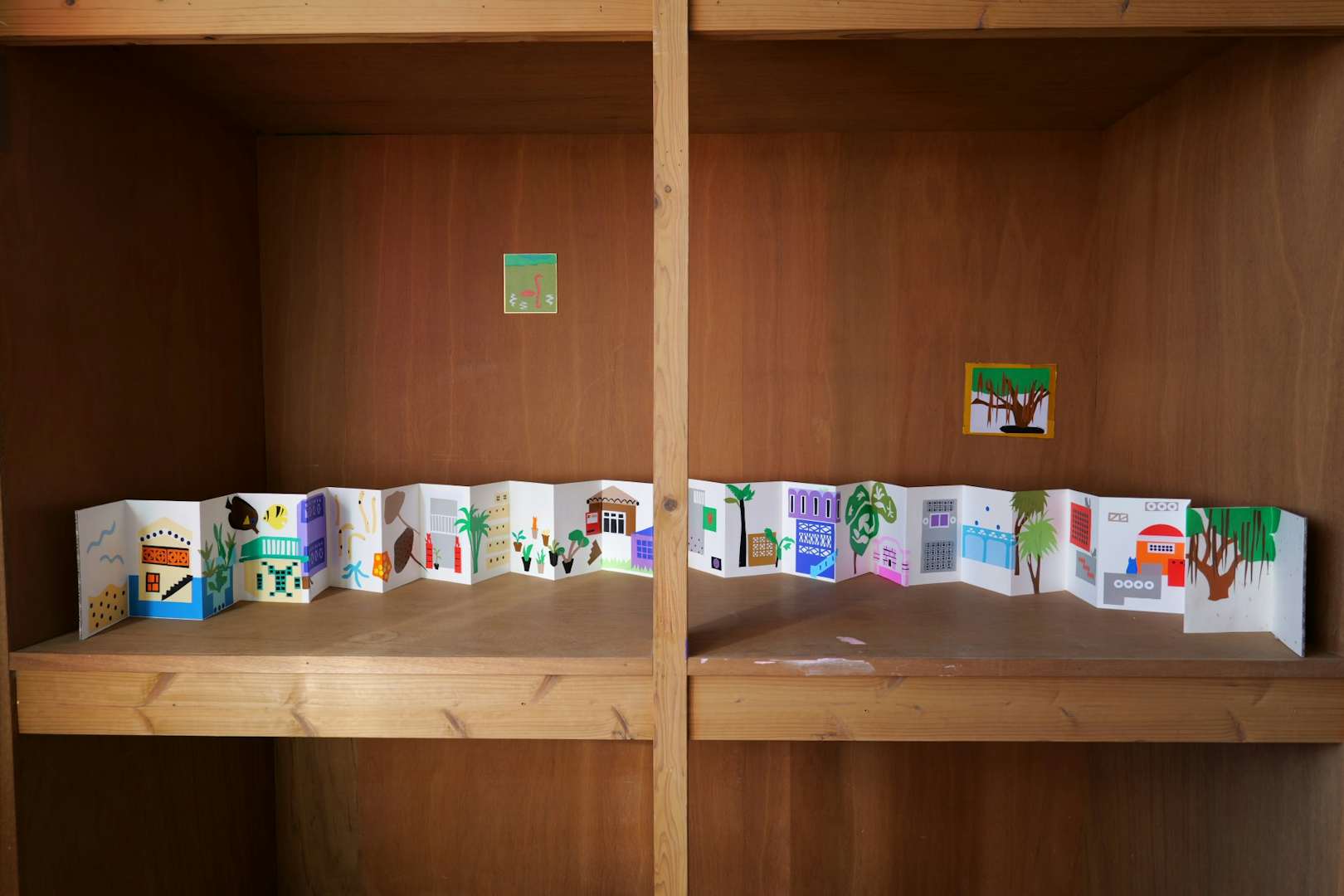

沖縄県北部地域(通称:やんばる)を舞台とした芸術祭「やんばるアートフェスティバル 2024-2025」が開幕した。会場の様子をレポートする。

沖縄県北部地域(通称:やんばる)を舞台とした芸術祭「やんばるアートフェスティバル 2024-2025」が開幕した。会期は2月24日まで。

本芸術祭は大宜味村立旧塩屋小学校をメイン会場に、大宜味村内、国頭村、名護市のほか、サテライト会場として恩納村のBEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾートやホテルアンテルーム那覇などを舞台とするもの。

アートディレクターは初回より務めてきたアーティストの仲程長治が続投。エキシビション部門ディレクターは金島隆弘、クラフト部門キュレーターは麦島美樹/麦島哲弥が務める。テーマは「山原本然(やんばるほんぜん)」とし、やんばるの 「本然(本来あるべき元々の姿)」をアートを通じて発信している。

本芸術祭は今回の開催から、ディレクターとは別にキュレーターを招聘する「YAFキュラトリアル・コミッティ」を形成し、キュレーションを多角的に実施することを試みている。参加キュレーターは、ゲルベン・シュレマー(主に欧米圏のアーティストを担当)、エヴァ・リン(主にアジア圏の海外アーティストを担当)、町田恵美(主に沖縄県在住のアーティストを担当)、吉田山(主に県外の若手アーティストを担当)となっており、アーティストの多様性を担保することを志向している。

会場ごとに、展示のハイライトをレポートしたい。