アニメーションでなければできなかったこと。藤田直哉評「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」展

2018年4月に惜しまれつつこの世を去った、高畑勲の没後初となる回顧展「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」。「絵を描かない」監督として知られる高畑の半世紀におよぶ仕事を紹介する本展から見える「思想」とはどのようなものなのか? 文芸評論家・藤田直哉が解き明かす。

絵と音の「感じ」で伝達される「思想」

東京国立近代美術館で開催されている「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」は、昨年亡くなられた高畑勲の実質的な回顧展である。高畑勲は、いわずと知れた、日本を代表するアニメメーション映画の監督だ。

本展を企画した主任研究員・鈴木勝雄によると、展示は高畑の存命中から企画されていたようだ。当初のプランでは、高畑が愛し影響を受けた作品と、高畑の作品を並べて展示する予定であったらしい。その名残は本展示に残っており、ポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』の一部などが展示されている。これがじつに啓発的であった。幼少期などにテレビで頻繁に観ているがゆえに無意識かつ自然のようになってしまっていた高畑アニメメーションが、いったいどのような文化史的な系譜のなかにあるのかが、浮かび上がってくるのだ。

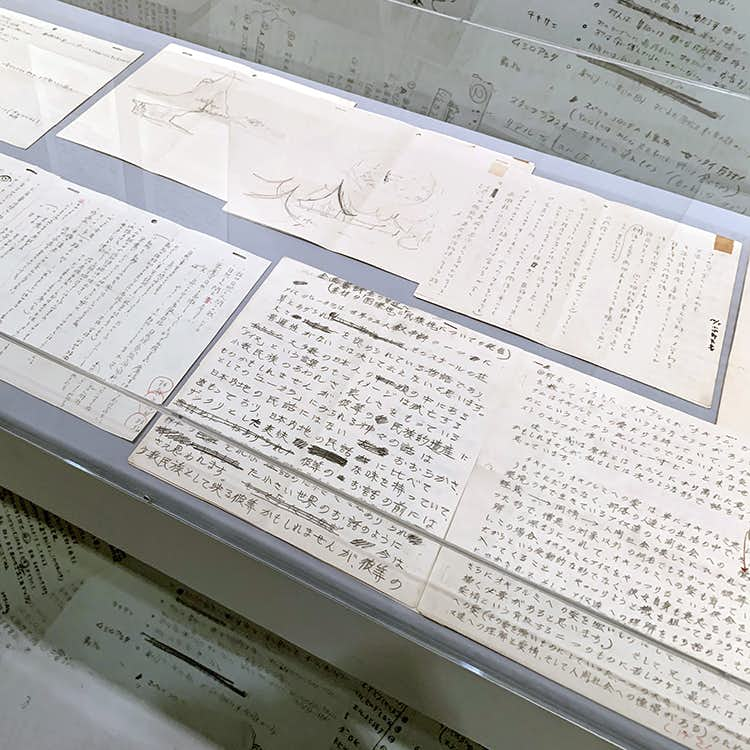

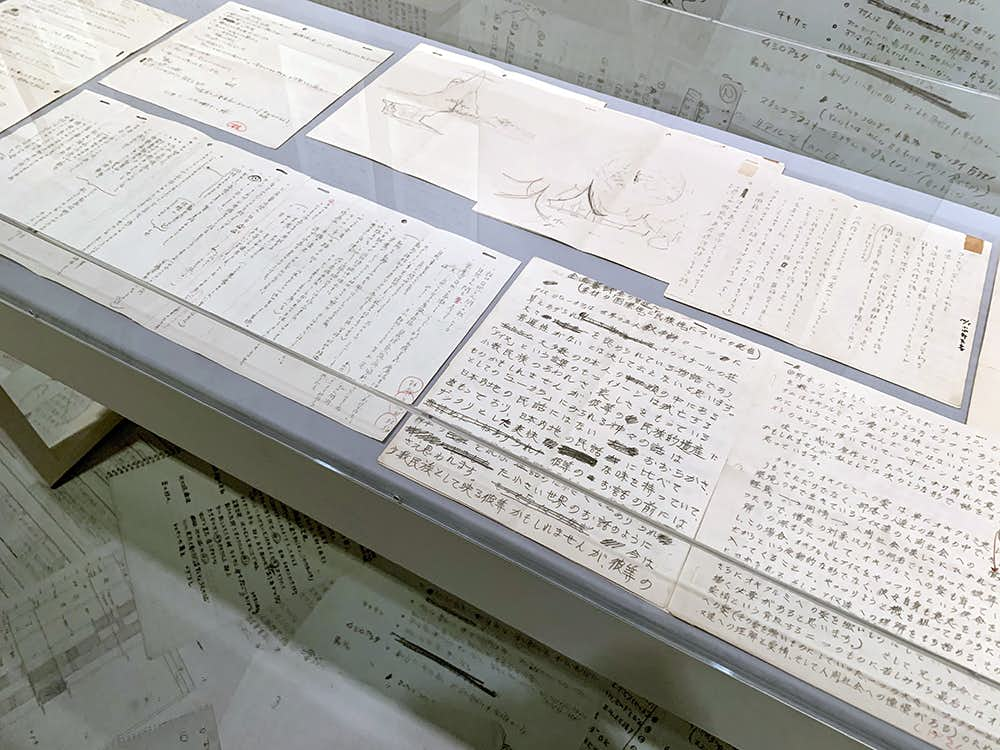

展示の前半は、手書きの企画書や、スタッフに説明する文章、メモなどの資料をたくさん見ることができる。注目されるのは、スタッフらに内容を伝える工夫である。キャラクターの性格や作品のテーマを明晰に言語化し、要点を強調した文章をつくったり、楽譜のように作品全体の感情の流れを記した図をつくったり、人物の関係図を作成している。これら意思疎通の努力や工夫によって、複雑かつ困難な内容の企画を通し、アニメーション化していたのかと感服する。「絵を描かない」アニメーション映画監督と呼ばれた高畑の、高畑らしさがあると言えるかもしれない。企画書のなかには『ドラえもん』まであり、こんな作品も高畑が手がけていたのかと驚いた。

展示はその後、『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)から、皆が知っている「世界名作劇場」の作品に続く。『アルプスの少女ハイジ』(1974)、『母をたずねて三千里』(1976)、『赤毛のアン』(1979)などの資料や、ジオラマの模型などが、目を楽しませてくれるだろう。

後半は、視覚的な美しさを展示に求める者にとって満足感のあるものだ。『火垂るの墓』(1988)、『おもひでぽろぽろ』(1991)における山本二三のリアリスティックな背景画、『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)の壮麗なイメージボードは、じつに見応えがある。

なかでももっとも目を開かれたのは、『平成狸合戦ぽんぽこ』について、高畑が「ドキュメンタリーである」旨の発言をしている箇所だ。『平成狸合戦ぽんぽこ』は、都市開発が進む多摩丘陵で、タヌキたちが開発に抗う映画である。言われてみれば、たしかに、社会派ドキュメンタリーのような題材なのである。

高畑のフィルモグラフィには、『柳川堀割物語』(1987)というドキュメンタリーが存在している。こちらは実写のドキュメンタリーで、九州の柳川の美しい掘割を題材に、掘割を取り戻した市民たちの運動を描いたものだった。『風の谷のナウシカ』(1984)での利益を費やし宮崎駿を破産させかけたという伝説まであるほどの予算と時間を費やしている。この作品と『平成狸合戦ぽんぽこ』は、失われていく美しい風土を守るための戦いという点で、同じテーマである。

図録の氷川竜介「アニメーションの変革者・高畑勲」で、高畑は自身のルーツにヴィットリオ・デ・シーカ監督の『自転車泥棒』(1948)を挙げていることが指摘されている。『自転車泥棒』はドキュメンタリータッチで社会派のテーマを扱う「イタリアン・ネオレアリズモ」の代表的な一作である。高畑は「アニメーション」作家であるが、いわゆるファンタジーを描くのではなく、現実に題材を採りリアリズムを志向する作家だったのだ。これが彼の固有性であり、特異性のひとつだろう。

なるほど、『火垂るの墓』も言われてみれば、第二次世界大戦後のイタリアの悲惨な状況のなかで貧困などの状態で生きていた人々をドキュメンタリータッチで描いた「イタリアン・ネオレアリズモ」的な内容を、アニメーションでやっているようにも見えてくる。『じゃりン子チエ』(1981)もまた、庶民の生活を描こうとする意志の産物のようにも見える。大阪市西成のホルモン焼き屋の娘を主人公としたこの作品を描くために、高畑は大阪のドヤ街に泊まりこんだという。

しかし、それでは、ドキュメンタリーを撮ればいいのではないか。しかし、そうではなく、アニメーションでなければできないことがある。それが高畑の切り拓いた地平なのだ。

アニメーションであるべき理由のひとつは、大衆性である。このような題材を真正面から描くと、普通は重く苦しい内容になりがちで、エンターテインメントとしては売れにくく、広く届きにくくなる。社会派ドキュメンタリー的題材でありながら、『平成狸合戦ぽんぽこ』はその年の邦画の興行収入1位になっているのだ。

高畑・宮崎は、重い題材を、アニメーションに変換することで、多くの人々に届く作品にしてきた作家だ、と思われる。宮崎駿の場合は、戦争や災害などの、直球で描くとあまりに重く目を逸らしたくなる題材を、ファンタジーに変形し、アニメーションにして広く伝達している。それは『ゴジラ』(1954)が、戦争や核兵器の脅威を「怪獣」というキャラクターを用いてエンターテイメント化したことの延長線上にある。興行であり、大衆エンターテイメントである映画は、そのような装置を必要とし、活用するのだ。

もうひとつ、アニメだからこそできる表現ということも重要だ。キーになるのが、ポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』である。高畑は、本作に強い影響を受けている。彼が挙げるのは、このようなシーンだ。

ヌルヌル動くアニメーションのなかで、独裁者が人を処刑する。そのとき、地面に穴が開いて、ツルッと人が消える。血生臭くなく、冷たく人が消される、このような「処刑」の表現に「思想」があると高畑は感じている。そのように人間を消してしまう社会体制の「感じ」がそこに直感的に表れているからだ。

「思想」を、絵と音の「感じ」として表現すること。それこそが、アニメーション作家としての高畑が特異に掘り進んでいったことだ。

長編アニメーション初監督作品『太陽の王子 ホルスの大冒険』でアイヌの叙事詩をベースにした作品をつくったときから、高畑は「日本」をテーマにしていた。「世界名作劇場」などでしばらく国外を舞台にした作品が続くが、『じゃりン子チエ』以降の監督作はすべて日本が舞台だ。高畑は「日本」の研究者のようになっていく。宮崎のように、アニミズムや信仰の次元をモチーフにするのではなく、生活者に焦点を絞って。

高畑は、その「日本研究」の成果を、絵のタッチやアニメーションの動きなどで表現していった。本展で初めて見方がわかったのが、『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999)だった。公開当時16歳だった筆者は、20億円近くの制作費をかけたと宣伝されたアニメだったのに、スカスカのスケッチ風のアニメだった本作に落胆した覚えがある。しかし、いま見ると、本作は、平凡な、現在のお茶の間、庶民、その感覚を見つめようとし、表現しようとした作品であると明確にわかる。その恐るべき緊張感が見ていて感じられる。

ここには、近代化や開発により失われるものであるというノスタルジイや、抵抗する市民という物語・ドラマもない。そのような特殊な存在ではなく、日々生きている庶民そのものを掴もうとし、見つめ、描いているのだ。スカスカに見える絵は、簡単なようでいて、じつに複雑な工程が必要で、とても高いコストがかかっている。そこまでしてこの絵にしたのは、日常で生活者が生きてとらえている環境世界の「感じ」、その「思想」をアニメーションで描くためではなかったか。たしかに、ぼくらはクリアに周囲を認識している状態は稀で、日々の暮らしのなかでは確かにぼんやりと抽象的にしか世界を認識していないだろう。その「感じ」を映像化しようとしているようである。

そして『かぐや姫の物語』(2013)。そこにある「思想」はどのようなものなのか、もはや感じ取るしかないわけだが、展覧会で上映されていた映像で印象的だったのは、竹から出てきた赤ん坊のかぐや姫が少しずつ大きくなり、赤ん坊のかぐや姫がころころと転がっていく、その動きの緻密さだった。思えば、『ハイジ』なども、赤ん坊や子供の躍動や表情を見事に描き切っていることが、アニメーションとしての魅力の核にある。それこそが「思想」なのだ。硬直した観念でも理念でもなく、生命の原初的な悦びにこそ賭けるという人生の態度が、ここにある。