フェミニスト的実践から踏み出した新たな一歩。山本浩貴評「鈴木涼子 Body Letter」展

ジェンダーやセクシュアリティの問題を扱った先鋭的な作品を国内外で精力的に発表してきたアーティスト、鈴木涼子。10月22日まで札幌市内にあるギャラリー・CAI03で開催された「鈴木涼子 Body Letter」展を、文化研究者の山本浩貴がレビューする。

フェミニスト的実践から踏み出した新たな一歩

鈴木涼子の新しい展開

1970年に札幌で生まれた鈴木涼子は絵画や版画を修め、2000年頃から写真を自身の表現の主な媒体として制作を続ける作家だ。2007年にアメリカのブルックリン美術館で開催された「グローバル・フェミニズムス」展への参加をはじめ、ジェンダーやセクシュアリティの問題を扱った先鋭的な作品を国内外で精力的に発表してきた。現在も北海道を拠点に活動する鈴木にとって12年ぶりとなる個展「鈴木涼子 Body Letter」(2023年9月23日〜10月22日)が、札幌市内のギャラリー・CAI03で開催された。

現代アートの最重要トピックのひとつであり続けている(が、いまだに日本では忌避される傾向にある)ラディカル・フェミニズムの視座に立脚した鈴木の作品が、北海道で展示されることの意義は小さくない。そして、その会場がCAI現代芸術研究所の運営するCAI03であることは示唆的だ。2000年に北海道出身の美術家・端聡を中心に設立された同施設は、長年にわたり北海道の現代アートシーンを牽引してきた。とりわけ、いまも同地を拠点に活躍する優れたアーティストの育成における貢献は多大だ。鈴木も、この研究所での濃密な学びを体験した作家のひとりだ。

写真を自らの中心的メディウムとして使用するようになった2000年以降、鈴木は「Bind(自縛)」シリーズや「ANIKORA」シリーズなどのラディカルな作品群を次々と打ち出してきた。前者は血液にひたした豚の皮を紐状にして、それできつく縛りつけた自身の顔をクローズアップでとらえたもの。後者は女性へのステレオタイプに満ちたアニメ調の「萌え画」の顔の部分だけ、作家の顔にすげ替えたものだ。

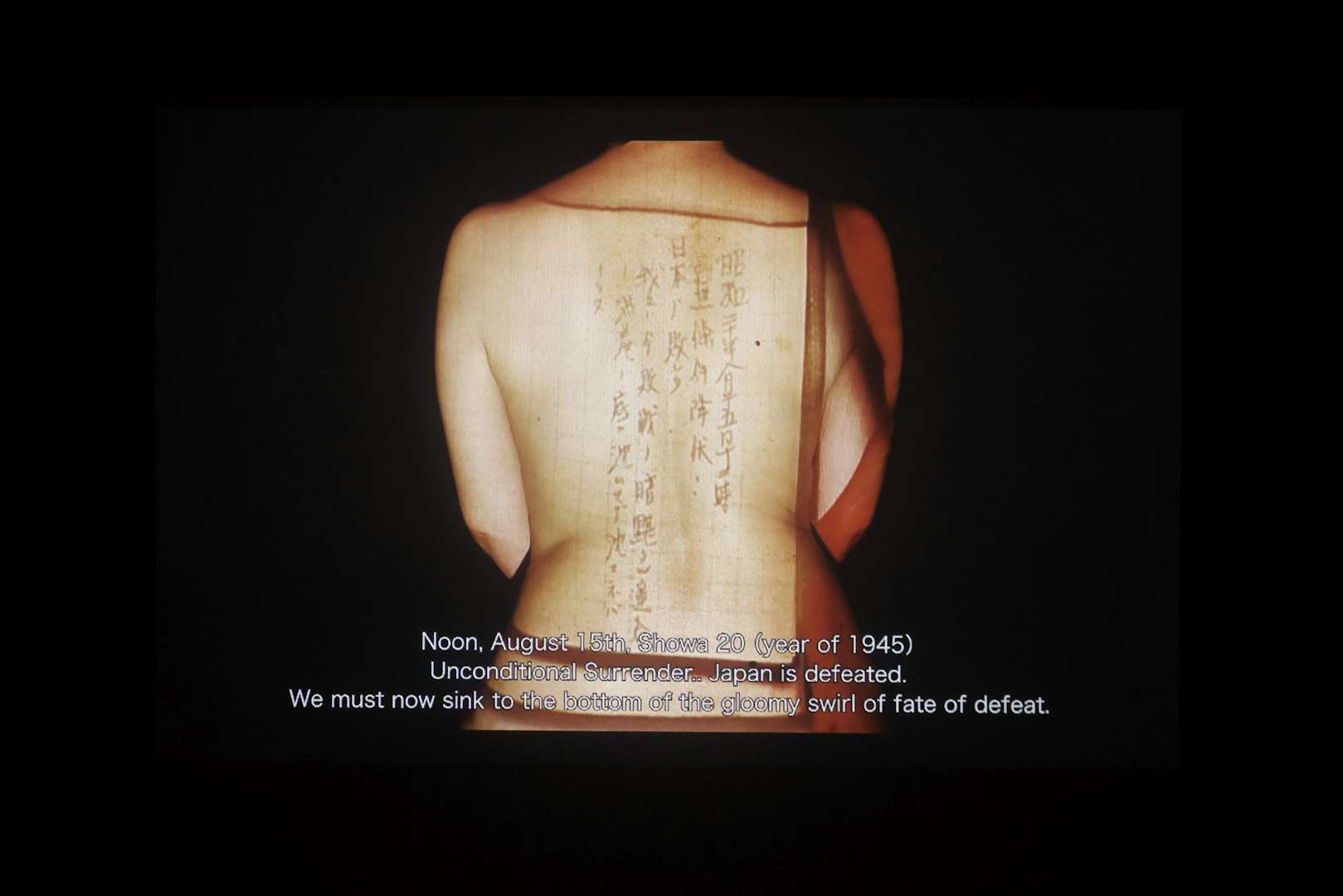

過去20年以上におよび、美術家としての鈴木は自身の身体を用いてジェンダーやセクシュアリティをめぐる既存の体制に鋭い異議や疑義を突きつけてきた。本展は、そのような作家の新しい展開を示唆している点で興味深い。《Body Letter》(2023)と題された新作は、自分の背中の皮膚に祖父が遺した軍隊手帖に記された文字が投影される映像作品だ。その文字列は、とうとう再会することができずに世を去ることになる妻と子供たちに宛てた手紙である。その手紙の内容は熱烈なラブレターであり、読む者に家族をバラバラにした戦争に対する憎しみを強く喚起させる。

自身の身体を不可欠な媒体として活かすことは堅持しつつも、本展の鈴木の作品は彼女の異なる方向性を開示する。自身の家族史を起点として生まれた鈴木の新たな関心として、「戦争」という巨大なテーマが浮上していることは明白だ。その背景として、すでに1年以上続くロシアによるウクライナへの軍事侵攻があるのは想像にかたくない。私たちの目の前で繰り広げられる軍事的暴力に直面して、鈴木は自国の帝国的過去を振り返りながら作品を通じて思考を前進させる。

本展で展示されているほかの作品として、インターネット上にあふれるウクライナ侵攻の画像を胸部に貼りつけたヌードのモデルを撮影した写真のシリーズがある。そのなかには、モデルが自身の家族史にまつわる戦時期の画像を胸にまとった写真も含まれている。どこか遠い場所で起こっているように感じてしまう出来事を自らの身体全体で受け止めようとするジェスチャーとして、これらの写真を解釈することができるかもしれない。また、このシリーズには鈴木自身だけでなく男性も女性も含む複数の人物が登場する。その点も、これまでの作品群とは趣を異にする。

戦争は女(と子供)の顔をしていない

このように、本展が鈴木の芸術実践における新しい展開を予見させることはたしかだ。とはいえ、この展開をこれまでの彼女の活動との断絶(あるいは、転向)と見なすことは適切ではないと本稿は主張したい。言い換えれば、本稿は「(ヌードなどの要素は見られるが)『Body Letter』展では(ラディカル・)フェミニズムの視点が後景にしりぞいている」といった見方に同意しない。むしろ、これまでのフェミニスト的実践から受け継がれている基盤が「Body Letter」展における鈴木の作品の重大な意義を生み出している──本稿は以降、そのことを示す。

第一に、ヌード・モデルの選択にフェミニズム的な観点が踏まえられていると感じた。このことは些細な点に思われるかもしれないが、非常に重要である。先述したロシアのウクライナ侵攻をテーマに据えた写真作品に登場するヌードのモデルは、男性も女性も(加えて、見た目だけでは性別のはっきりとしない人物も)含む多彩な顔ぶれであった。「美術」の領域におけるヌードは「見る(描く)対象」としての男性と対照的に、歴史的に女性が「見られる(描かれる)対象」として選ばれてきた。本展の写真作品に登場するヌード・モデルにおける鈴木の選び方は、こうした歴史的に構築されたジェンダー・バイアスを打破するものだ。

また、モデルの年齢や容姿も多様であった。「美術」として示されるヌードは慣習的に西洋的な基準に従い、恣意的に定められた「理想的な」年齢や容姿を普遍的な「美」として提示してきた。「アメリカ随一の女性起業家であるオプラ・ウィンフリー(俳優、テレビ司会者兼プロデューサー)がしょっちゅう体重を気にしているのはなぜか。(…)現代の女性運動がさまざまな面で男女平等を勝ち取ってきたのに、容姿をめぐるひどいダブルスタンダードについては成果がはかばかしくないのはなぜか」(*1)といった問いは、現代のフェミニズムにおいて無視できないものとしてある。こうしたディティールは、アートを通して規範的な美の構築性を審問してきた鈴木の芸術実践の核と通底していると本稿は考える。

第二に、本展は鈴木の個人史に関わる戦争の物語を「裏側から」とらえ直す構造を備えている。すなわち、「女性(ここでは、彼女の祖母)」の視点からとらえ直すということだ。ノーベル文学賞受賞作家のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチは『戦争は女の顔をしていない』(1985)という著作のなかで、次のように書いている。「わたしたちが戦争について知っていることは全て『男の言葉』で語られていた。わたしたちは『男の』戦争観、男の感覚にとらわれている。男の言葉の。女たちは黙っている」(*2)。同書のアレクシエーヴィチは数多くの従軍女性から聞き取りを実施し、これまでの戦争を語る物語から排除された女性たちの姿を明るみに出した。

配偶者から熱烈な愛を込めた最後の手紙を受け取った鈴木の祖母は、戦後、独身を貫き通したという。当然ながら、そのこと自体は個人の選択の自由の範囲内であろう。そして、それに対して(たとえ、親族であっても)他者が強制性を持って口出しすべきことではないと筆者は考える。しかし、この逸話を単純に「美談」として消化してしまうことへの鈴木の戸惑いは重要であるように思われる。そうした戸惑いを導きの糸として、彼女はギャラリー内の別の部屋に祖母を主役に据えた映像インスタレーションを展示した。そこには「砧(きぬた)」という能楽の演目を謡う祖母の肉声と、その祖母から能の世界に導かれた鈴木自身の初舞台の映像が映し出されていた。その小さな部屋には、戦争で夫を亡くしたあとの世界を生きた女性の生の「声」がこだまする。

そして、戦争は「子供」の顔もしていないことを鈴木は鋭く見抜いている。女性同様、戦後に残された子供たちの存在もしばしば歴史から消失してきた。本展の場合、その「子供」は鈴木の父にあたる。本展には、手を介して死に臨みつつある実父と作家がコミュニケーションをはかろうとする映像作品も展示された。鈴木の父も、残された「子供」として戦後を背負ってきたひとりだ。外界や他者との重要な接点のひとつである「手」による交わりを通して鈴木の映像が照らし出すのは、祖父(男性)の影に隠れて見えにくくなっている父(子供)あるいは自身(孫)の存在である。

鈴木は、「Body Letter」展において新しい一歩を踏み出した。だが、それはこれまで作家が少しずつ積み重ねてきた蓄積を手離したうえでなされた一歩ではない。反対に、彼女はこれまで歩んできた軌跡の先に新しい道を見いだしたといえる。鈴木は自らの芸術実践を支え、自らの芸術実践によって支えられてきたラディカル・フェミニズムの精神と手を携えて新しい道へと歩み出したのである。その行く末がどこにつながっていくのか、それを注視していきたいと思う。

*1──デボラ・L・ロード(栗原泉訳)『キレイならいいのか──ビューティ・バイアス』亜紀書房、2012、15–16頁。

*2──スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(三浦みどり訳)『戦争は女の顔をしていない』岩波現代文庫、2016、4頁。