スイート、ビター、あるいはホープが示される多様な「ホーム」。山本浩貴評「ホーム・スイート・ホーム」

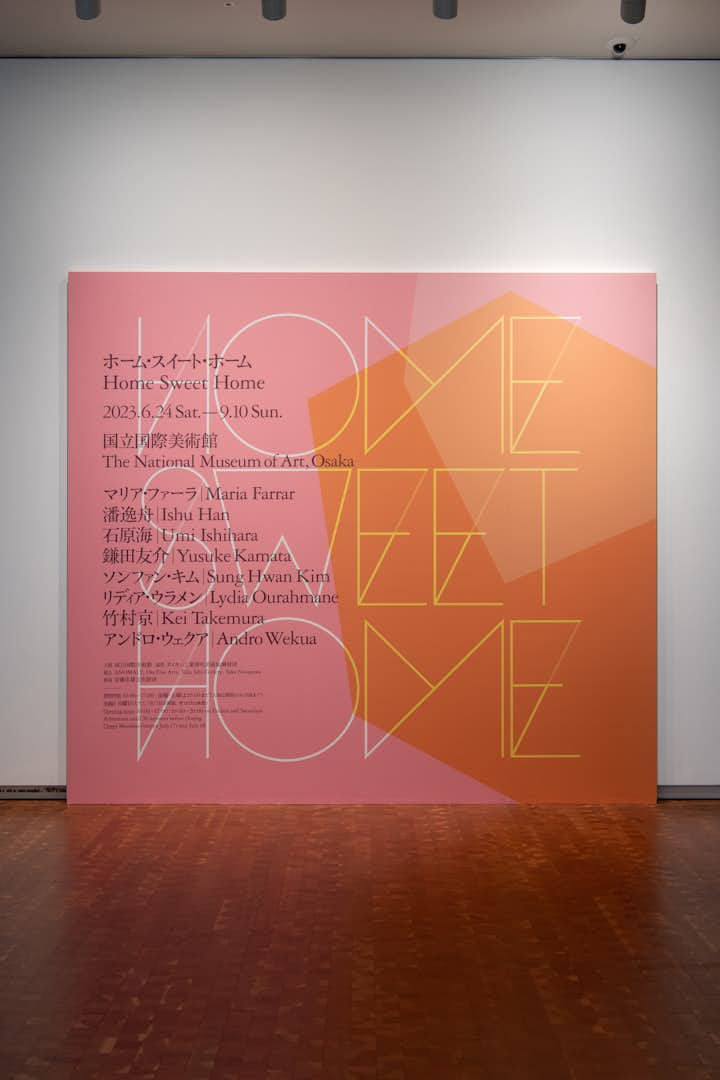

歴史、記憶、アイデンティティ、私たちの居場所、役割などをキーワードに表現された作品群を通じ、私たちにとっての「ホーム」、家そして家族とは何かを浮かび上がらせることを試みる大阪の国立国際美術館で開催中の「ホーム・スイート・ホーム」展(〜9月10日)。本展を文化研究者の山本浩貴がレビューする。

(ちょっと長い)前置き

海外のドラマやアニメで頻出の「ホーム・スイート・ホーム(home sweet home)」は、「やっぱり我が家が一番だ!」という意のフレーズだ。一日の仕事を終え、ヘトヘトになって帰宅した壮年のビジネスパーソン。あるいは、複雑な人間関係が展開される学内のポリティクスやアフタースクールの社交から解放されて自室でひとりになった若者。長旅を終え、ようやく自宅へと戻ってきた老夫婦。そうした人々が、万感の思いを込めて「ホーム・スイート・ホーム」と呟く。または、快哉を胸に大声で叫ぶ。

ちなみに、筆者はあまりテレビを視聴しない。だから、上記の場面はあくまで脳内でシミュレートしたものにすぎない。とはいえ、多くの人がこうした場面をさほど違和感なく想像できるのではないか。「ホーム・スイート・ホーム」──この短いイディオムで反復される「ホーム」という言葉には、「安息の地」というニュアンスが深く刻まれている。日常という「戦場」で負傷し、ボロボロになった心身を癒すための「ホーム」。というのは少し大袈裟かもしれないが、この単語が外の世界にはない「快適(comfort)」や「隠遁(privacy)」の感覚と結びついていることは確かだ。

ゆえに「ホーム」をテーマにした現代アートの展覧会は、さほど珍しいものではない。しかし、大阪の国立国際美術館での「ホーム・スイート・ホーム」展を鑑賞する前、筆者はそのタイトルに多少の違和感を覚えた。その違和感は、「ホーム」と「スイート」という言葉の組み合わせに由来する。「ホーム(故郷)」を「スイート」な場としてポジティブにとらえる感覚は、多くの人々に共有されているかもしれない。とはいえ、それは決して普遍的な感覚ではない。また、「ホーム」は恒常的に「スイート」な場でもない。

スチュアート・ホールはベル・フックスとの対話で「故郷では安らぐことなどなかった」と述べ、こう続ける。

故郷を放棄しなければならなかった。境界侵犯の場でも自由の場でもなかったからです。あらかじめ決められたもの以外は、自分のためにいかなる可能性を思い描くこともできなかった。だから、故郷から移動しなければならなかった(*1)。

ここでジャマイカ出身のイギリス人文化研究者が語っているのは、自らを含む「ディアスポラ」と呼称される人々の形象だ。

「移民」や「離散民」を表す「ディアスポラ」の人々にとって、「故郷(ホーム)」は世代をまたいだ記憶として継承されることが多い。それはときに実際の土地を伴わない想像上の表象であり、しばしば理想化されたものとして示される。ジェームズ・クリフォードがアイデンティティを起源と経路の二方向で思考することを提案したのは、「ホーム」の多様性に配慮するためだった。クリフォードはアイデンティティを根(ルーツ、roots)だけではなく、経路(ルーツ、routes)としても考えたが、彼は決して「起源」か「経路」かの二元論に陥ることはなかった。

実際、クリフォードは太田好信との対話で次のように言う。

ある場所から出入りする動き、ひじょうに不均等でときにはひじょうに広汎に広がるさまざまな風景を通過する動きが、まさに先住民生活の一部でありうることを、私は学ばねばなりませんでした。このことが、「根(roots)」と接合した「経路(routes)」のパラダイム全体へと私を導き、それが『ルーツ』という本のベースを形成したのです(*2)。

ホールやフックス、クリフォードはカルチュラル・スタディーズやポストコロニアル・スタディーズの確立における重要な立役者である。筆者も、これらの学問領域から大いに影響を受けてきた。

ホールやフックス、クリフォードらの議論が教えるのは「ホーム(故郷)」の多様なあり方だ。流動的なホーム、差異と複数性のホーム。いつも「スイート」ではないホーム……「ホーム・スイート・ホーム」という旗印の下、「ホーム」の多元性が縮減されていないか──本展を訪れるまで、そうした一抹の不安を抱いていた。だが、この不安は展覧会を実際に鑑賞して解消されることになる。以下、具体的な作品に言及していく。それを通して、本展で示される「ホーム」の多様なかたちを確認したい。

いくつものホーム

イギリス人の父とフィリピン人の母を持つアーティストのマリア・ファーラはフィリピンで生まれ、幼少期を日本の下関で過ごした。15歳でイギリスに渡ったファーラは、ロンドンの大学で美術を学んだ。その後も彼女は、現在までロンドンを拠点に絵画を中心とした芸術制作の活動を展開している。「ホーム」をタイトルに掲げた展覧会が日本で開催されるにあたり、同展に参加することになったファーラは自身が幼少期を過ごした下関市での生活を描いた新作も制作している。荒々しい筆致で描かれたそれらの新作には、ホームのひとつである下関の地に対するアンビバレントでアンビギュアスな心情が吐露されているように感じられた。

様々な女性の姿が描かれるファーラの絵画には、どちらかと言えば、社会のなかで「割り当てられた」役割を粛々とこなす女性たちが多く登場する。また、いずれの女性たちもその顔が描かれておらず、匿名的な存在として表現されていることも特徴的だ。とくにエプロン姿で家内の床掃除に従事する女性の後ろ姿を描く《テラスのある部屋》(2021)は、自らのルーツにも関わるフィリピンの女性をめぐるイシューを背景にしていると思われる。しばしば東南アジアの女性が故郷(ホーム)を離れ、国外での出稼ぎ労働として水商売やハウスメイドなどの仕事に従事することが多いという事象だ。

当然ながら、この事象はジェンダーの問題と関わる。先述したホールとの対話で、フックスが「黒人男性はディアスポラの状態で移動することができるが、黒人女性には足枷がある、囚われたままだ、そういう感覚がある」と指摘していることは注目に値する(*3)。ファーラの作品は、「ホーム」という概念をめぐってジェンダーの不均衡が生み出す、こうした力学の存在を前景化する。

中国・上海生まれの潘逸舟(ハン・イシュ)は幼くして日本の青森に移住し、現在は東京を拠点に活動している作家だ。自身の「ホーム」のひとつを構成する中国の地方劇をユーモラスに転用した新作の映像インスタレーション《家でない場所で豆腐を作る》(2023)に加え、本展では《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》(2020)が展示されている。この一部屋を使ったインスタレーション作品は、滞在先の神戸で外国人移民の労働者問題についてリサーチしているとき、ふと潘自身が日本で体験した農業労働を思い出して制作された。

潘の《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》は、鳥カゴのように加工された段ボールが展示空間に散逸するサウンド・インスタレーションである。同作は移動と言語の複雑な交わり、あるいは昨今の日本でも問題となっている外国人技能実習生に対する搾取的構造にもアプローチしうる幅の広さを備えた作品である。先述したファーラの作品とも通底する、ホームから離れた(より正確には、離れざるを得なかった)人々が移住先で被る抑圧の問題──このヘビーな主題を、潘はあえてライトなモチーフに落とし込んで作品化していると感じた。ファーラや潘の作品は「ホーム」に付帯する流動性や多様性、そうした性質が生成する「いくつものホーム」の姿を鑑賞者に示す。

上記2点の作品に比べて目立ちにくいが、潘にしては珍しい水彩画の小作品──《家族写真》(2022)や《WeChat 電話》(2022)など──が複数点展示されていたことも筆者の印象に残った。これらの作品はコロナ禍でのレジデンス中に小さな我が子と面会できない日が続いた時期に制作され、リモートでの親子の交流などを描く。ただひとつの物理的な場所に限定されない拡張された「ホーム」の概念を、先ほどはクリフォードらの議論を引きながら紹介した。潘の水彩画のなかにも、物理的に離れていても、あるいは身体的に一緒にいなくても成立するホームのかたちが描き出されている。

スイート、あるいはビター

本展タイトルには、「スイート」という単語が含まれている。だがそこでは、どちらかと言えば、様々な「ホーム」をめぐるいくぶん「ビター」な歴史が前景化されている。リディア・ウラメンの《母親たちが不在のあいだに》(2015-18)は筆者が展覧会を訪れたときに作品は不在だったが、それについて言及するに値する作品である。その理由は同作の特異な形態に起因する。

アルジェリア生まれのウラメンはイギリスに留学して美術を専攻したのち、現在はアルジェリアとスペイン・バルセロナを拠点に活動するアーティストである。ある日、ウラメンはアルジェリアでのリサーチの最中に市場で移民の男性から300ユーロ(現在の為替レートで約4万7000円──少なくとも筆者には、そこそこの大金である)で金のチェーンを売りつけられた。この価格は移民がヨーロッパに渡るために支払う金額だと、後にウラメンは知る。そこで作家は、購入したチェーンを溶かして製造した金歯を自らの歯を抜いた箇所にインプラントとして埋め込んだ。この行為には、ウラメン自身の「ホーム」にまつわる個人史が重ねられている。かつてアルジェリア戦争への徴兵逃れのため、自分の歯をすべて抜いたという彼女の祖父の逸話である。この作品では移動をめぐるポリティクスと作家自身の家族史が交差し、さらに筆者はそこに(決められたお金を払えば移住が可能になるという)資本主義の拭い難い影を看取する。

平面、および立体造形を含むアンドロ・ウェクアの作品で充溢する空間も、とりわけ「ホーム」としての国民国家をめぐる「ビター」な歴史を深く象徴している。ジョージア出身の作家であるウェクアは1990年代にスイスに移住し、現在はベルリンを拠点にしている。「ホーム」という本展のテーマを受け、ウェクア自身が作品の選定や配置に積極的に関わったという。ジョージア近代文学を専門とする五月女颯はジョージア近代史を「ロシアによる『植民地化』の歴史」と概括し、その歴史が芸術や文学のなかに色濃く反映されてきたと論じている(*4)。

© Andro Wekua. Courtesy of the artist, Gladstone Gallery, and Take Ninagawa

絵画、彫刻、映像、インスタレーションを含む幅広く領域横断的な芸術制作を展開するウェクアの作品に個人史と国家史の交差、そしてその重なり合った歴史における「ホーム」としての国民国家の喪失の経験を読み取ることができる。政治哲学者のセイラ・ベンハビブは、「国民国家体系」に一義的に依拠した「成員資格」──それは、しばしば「ホーム」の感覚と分かち難く結合している──を批判的に問い直す。

近代の国民国家体系は、ひとつの主要カテゴリー、すなわち国家的な市民資格の観点から成員資格を規制してきた。今日では、国家主権が揺らぎ、国家的な市民資格の制度が解体され、さまざまな要素に分解されつつある。そこには新しい成員資格の様態が現れており、その結果、国民国家体系によって確定された政治共同体の境界線は、もはや成員資格を規制するのに十分ではなくなっている(*5)。

そして当然ながら、ウェクアの作品を通して、いまなお継続中のロシアによるウクラウナへの軍事侵攻という現代的な政治情勢へと鑑賞者の思考が導かれる。

本展にあたり、日本の近代史における「ホーム」に関する歴史を無視することはできない。そして残念ながら、その歴史は「スイート」なものではない。鎌田友介は韓国、台湾、ブラジルを含む、日本国外に建てられた日本家屋に関するインテンシブなリサーチから構想されたインスタレーションを出展している。歴史的に日系人が多く居住するブラジルに存在する日本家屋は、日本の国境線の外側に広がる「ホーム」の存在を示唆する。

また、鎌田の作品でも明示されている通り、韓国と台湾にある日本建築の多くは植民地期に建設されたものである。それらは近代日本の帝国主義がその国境を確定していく過程で侵略した領土に残した、(東)アジア全域にトランスナショナルに残存する植民地主義の遺産である。鎌田の作品は、日本という近代国家を考えるうえで不可欠の「ホーム」をめぐる歴史に鑑賞者の目を開かせるものとなっている。

なお、7月に実施予定であったスクリーニングが延期になったため、残念ながらソンファン・キムの映像作品を鑑賞することができなかった。そのため、あくまで展覧会にあるキャプションから判断した情報しか手に入っていない。それによれば、キムの作品では「米国に移住した韓国人たち」の物語が重要な構成要素となっている。この映像作品は東アジア地域の隣国であり、かつての日本の植民地であった韓国(朝鮮半島)にルーツを有するディアスポラにフォーカスしていることがわかる。さらに「米国」という戦後の覇権国家がそこに交わることで、「ホーム」にまつわる冷戦構造がつくり上げた歴史の重要な証言となっていると思われる。未見であるのが残念だ。

そして、一筋のホープ

このように、「ホーム・スイート・ホーム」展に流れる基調は全体的に暗いものだ。だが本展には一筋の、しかしはっきりとした希望(ホープ)が示されている。その希望は通奏低音が短調であるがゆえに、さらに輝きを増しているように感じられた。ジャーナリストのレベッカ・ソルニットはイラク戦争をめぐって肥大する絶望と冷笑主義のなかでどうにか希望を救い出そうとする意図で執筆された『暗闇のなかの希望』(2004)という著作で、希望は「安易な絶望の誘惑に抗い、トンネルを掘り進み、窓を切り開き、扉を開け、あるいは、それを実践している人びとを探し出して獲得する」ものだと主張している(*6)。

本展に参加したアーティストはいずれも、「ホーム」をめぐる陰鬱な過去の歴史や「ホーム」という概念にまつわる「スイート」ではない部分を扱っていても、それでもなお、その先にある希望を見出そうと努めている。そのように強く感じさせられた。例えば、そうした部分は竹村京の「修復シリーズ」の作品に象徴的に表れている。竹村は修復という行為を通じて、「ホーム」にまつわる失われた時間や存在を再構築しようとしている。

Courtesy of the artist and Taka Ishii Gallery

同様に、石原海の映像作品はある教会に集う人々が負った傷やトラウマを描き出す。そこには終始暗いトーンでいわく言い難い人間の業のようなものが映し出されているが、そこに最後に浮上してくるものは希望であると感じた。出口付近に展示された石原の映像インスタレーションに付帯した、ムービングライトとして揺れ動く赤い光は作家自身による演出であるという。作品の文脈としてキリストの血も想起させる赤い光は、絶望の先にある再生と希望を象徴しているかのごとく、鑑賞者たちがそれぞれの「ホーム」へと戻っていく出口を照らしていた。

おわりに

最後に、同時開催されているコレクション展「コレクション1 80/90/00/10」についても触れたい。同展の目玉は、村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017)であろう。1990年代に自らの「ホーム」を離れて現代アートの「中心」である欧米に乗り込み、いまや世界的な現代アーティストとなった村上の作品は、90年代前半に制作された初期作品以外、高額になっているという理由もあり、ほとんど国内の美術館に収蔵されていない。その意味で、村上の2010年代以降に制作された代表作が、彼の「ホーム」である日本の美術館に収蔵されたことは重要な意義を有する。

ほかにも、マイク・ケリーやシンディ・シャーマンら海外の著名作家に加えて、奈良美智、中原浩大、西山美なコ、会田誠、福田美蘭など日本の代表的作家たちの重要な作品を、彼ら・彼女らの「ホーム」である日本の地で鑑賞することができる重厚で貴重なラインナップとなっている。また、「団地」をテーマにした束芋の映像インスタレーション《団断》(2009)は、高度経済成長期以降における現代日本の特異な「ホーム」現象を扱っていて興味深い。「ホーム・スイート・ホーム」展を鑑賞する際には、ぜひこちらの展示もあわせて鑑賞することを勧める。

*1──ベル・フックス、スチュアート・ホール『アンカット・ファンク——人種とフェミニズムをめぐる対話』吉田裕訳、人文書院、2023年、238頁。

*2──ジェームズ・クリフォード『文化の窮状——二十世紀の民族誌、文学、芸術』太田好信・慶田勝彦・清水展・浜本 満・古谷嘉章・星埜守之訳、人文書院、2003年、501頁。

*3──フックス、ホール『アンカット・ファンク』52頁。

*4──五月女颯『ジョージア近代文学のポストコロニアル・環境批評』成文社、2023年、13頁。

*5──セイラ・ベンハビブ『他者の権利──外国人。居留民・市民』法政大学出版局、2006年、1頁。

*6──レベッカ・ソルニット『暗闇のなかの希望──語られない歴史、手つかずの可能性 増補改訂版』井上利夫・東辻賢治郎訳、2023年、291頁。