植物のイメージをとらえる「実験」。

田坂博子が見た渡邊耕一展

「Moving Plants」

植物をテーマにした活動を続けている写真家・渡邊耕一。そのライフワークとも言える雑草の「イタドリ」を追うプロジェクトの、全体像を示す初めての展覧会が資生堂ギャラリーで開催されている。本展を、「第8回恵比寿映像祭 動いている庭」(2016)を手がけた東京都写真美術館学芸員・田坂博子がレビューする。

「眼はすでに制度化された意味をひきずったまま、意味の確認しか世界に求めようとしない」(中平卓馬『なぜ、植物図鑑か』晶文社、1973年)

植物のイメージというものは定まらない。このことを実感したのは、ジル・クレマンという庭師であり哲学者の『動いている庭』(註1)という著作の存在を知ったことがきっかけだった。荒れ地における植物のふるまいをモデルケースとし、植物が転々と移動しながら、かたちをつくり混ざり合い、そのかたちを変えていくものとして庭をとらえなおした「動いている庭」というプロジェクトは、それまでの造園の概念を覆すものだった。わたしたちが目で見ている自然の風景は、一見静止しているようでいて、実際には刻一刻と変化している、この自明のことはあまり意識されていない。クレマンの考え方は、自分が当たり前のように見ている自然の見方に問いを投げかけるものだった。つまり、人間だけが庭をつくっているのではなく、植物によって現れてくる風景があるという考え方だ。

この意味で、渡邊耕一展「Moving Plants」は、植物のイメージをどのようにとらえることができるのかを包括的に検証する実験のようにも思えた。日本各地で見られる雑草イタドリは、約200年前に当時の長崎・出島にオランダ商館医師として着任したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトがオランダに運んだことで、その強い生命力から世界各地で生育するようになったという。渡邊は、古今東西の植物の文献に当たりながら、欧米で繁殖するイタドリを10年以上もの歳月をかけて探し、写真や映像で記録している。

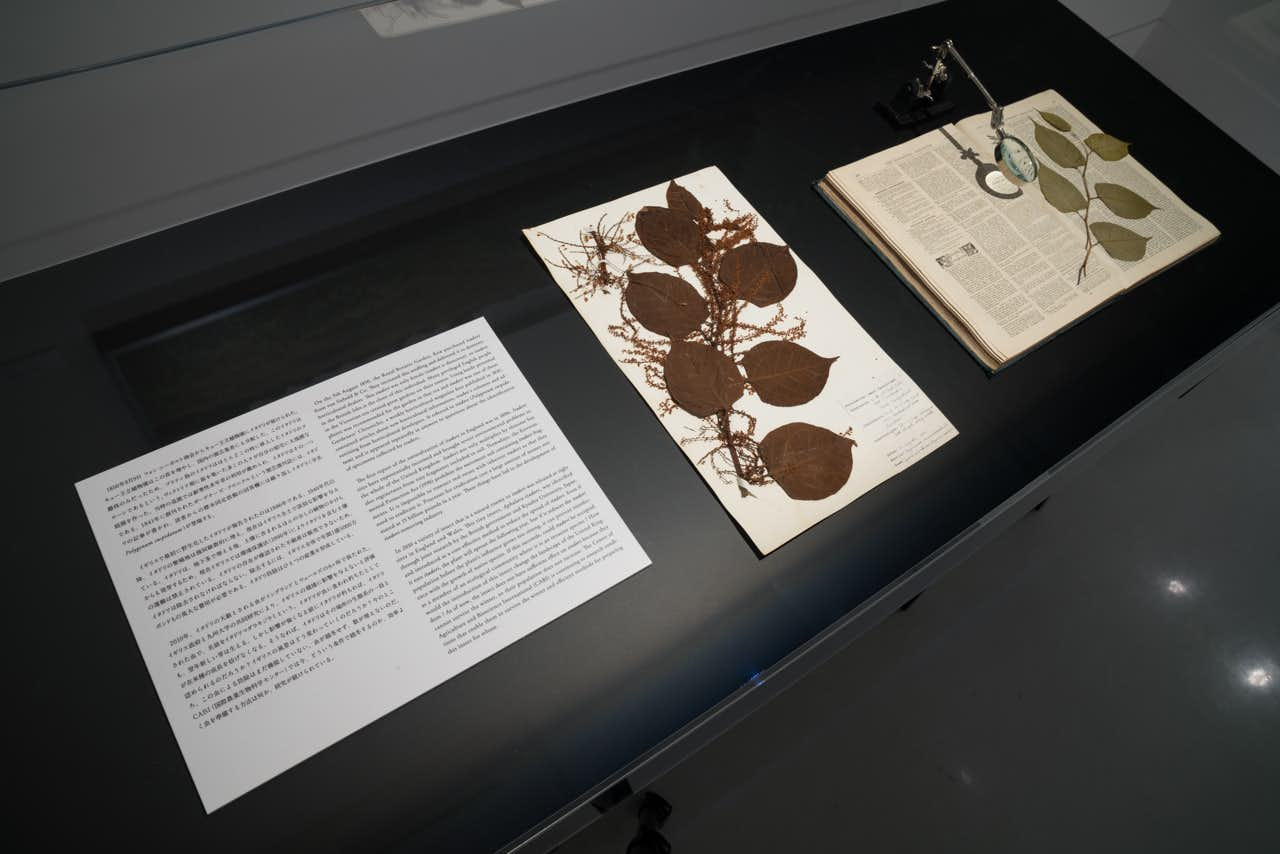

展示は、18点の大判の写真と2点の記録映像に加え、シーボルトの残した当時の文献と渡邊自身の詳細な解説によって構成されている。もしかしたら、作家性を際立たせる写真個展や展覧会を期待した観客は、解説文の多さにとまどいを覚えるかもしれない。解説なしに写真と映像だけを見た観客に、十分意図は伝わったのだろうか。ただ、解説は写真や映像を直接説明しているわけではなく、あくまで本展の主人公であるイタドリの歴史的背景の説明であり、一貫したイタドリの物語として存在しているのだった。

大型のプリントにとらえられたイタドリは、雑草というには余りに巨大に成長し、生い茂った姿を見せていた。アメリカ、シアトルの住宅街を流れる川岸にできたイタドリの密林は、その美しさよりも、迫力のある躍動感に心が奪われる。また、線路沿いの住宅地の間や、道路の間に突如として出現したかのようなイタドリの姿からは、この植物の繁殖の強さを感じざるをえない。かつて園芸用としてオランダに持ち出された雑草イタドリが、オランダ、イギリス、デンマーク、アメリカの各地の土地の環境のなかで、異なる位相を生み出していったことが写真からわかっていく。ひとつひとつの写真には、人間の生活圏の中にはみ出してしまって、ときに居心地悪そうに、ときに荘厳にたたずんでいるイタドリの姿を見つめる眼差しが浮かび上がっていく。そして、だんだんと、この雑草イタドリが、生態系を変化させるほどの侵略性をもつ植物であり、在来種の成長を妨げないために、イタドリの天敵とされる虫がイギリスで2010年に放たれたことが明らかにされる。

冒頭で触れたジル・クレマンは、植物をほったらかし、荒れ地にしながらも、植物が進みたい方向へ伴奏していくことを庭師の役割としている。渡邊が見つめるイタドリへの眼差しは、クレマンが考える庭師の眼差しとも交差するようでいながら、実際にカメラのファインダーそれ自体はあくまで人間が切り取った視点でしかない。むしろ、侵略性をもつイタドリが、人間の都市文明の中に共存しながらも、そこでは生態系に影響を及ぼす侵略者としても存在することを映し出す視線が、それを見る私たち人間への問いとなって戻ってくるのだった。

つまり、私たちが見ている風景、それを構成する植物のかたちは、人間と自然の単純な対立項ではもはやないことが、この過程のなかで示唆されていく。「Moving Plants」展において、イタドリの軌跡を追うことで浮き彫りにされるのは、人間と自然との現在のかたちであり、私たち人間の文明のあり方そのものだろう。渡邊による結びにあるように、「『植物』の侵略は疫病の隠喩によって、ひとつの症候群」となり、「商品となったイタドリは、やがてあらゆる場所へ『感染』し」ても、その痕跡はみえないまま、緑に包まれた空間だけが存在しているだけなのだ。その意味で、本展のアプローチは限りなく現代的なドキュメンタリーの方法を提示している。だからこそ、その意義は、それを観る側に委ねられているのだ。

註1:ジル・クレマン『動いている庭:谷の庭から惑星という庭へ』山内朋樹訳、みすず書房、2015年(Gilles Clément, Le Jardin en Mouvement, Paris, Pandora, 1991)。 筆者が関わった第8回恵比寿映像祭(2016)の総合テーマは、同タイトルからとられた。