「社会的な役割を担っているから美術家でいられる、という安心感を持つことは危険だと思います」。インタビュー:風間サチコ

2021年8月号の特集「女性たちの美術史」にあわせて、今回の特集でも登場している風間サチコのインタビューを紹介。木版画で現代美術に取り組み、架空の都市で行われる体育大会「ディスリンピック」を描いた作家の話を聞いた。

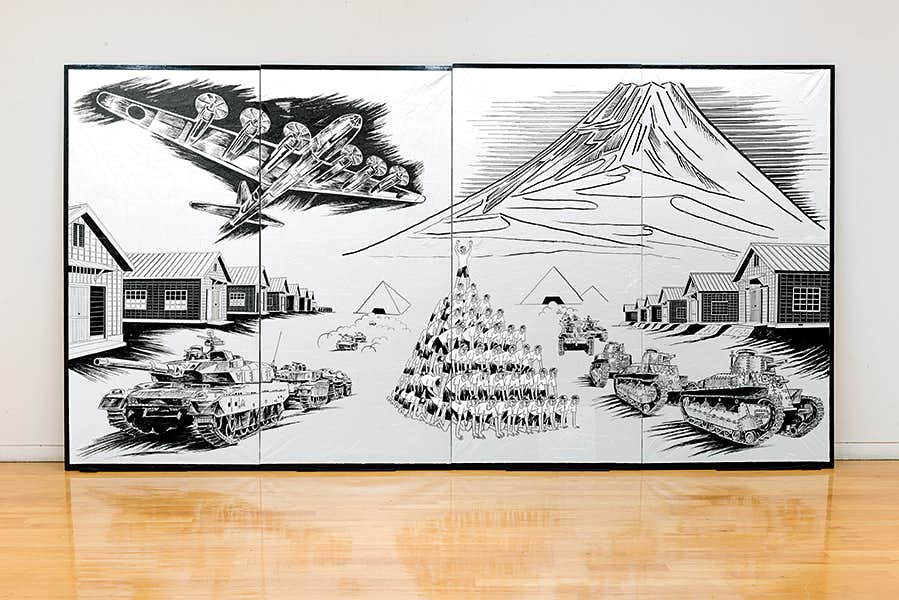

優生思想のいびつさに着目した作家が、戦前からの関係資料を収集、リサーチし、構想期間4年をかけて制作した大規模な木版画。架空の都市「ディスリンピア」を舞台に、皇紀2680年(西暦2020年)に開催予定の国際体育大会「ディスリンピック」の開幕式典の様子が描かれる。

© Sachiko Kazama Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

風間サチコは、1972年東京都生まれ。木版画を中心として、歴史的事象を調査、参照しながら重層的にモチーフとして組み込んで制作している。

本記事では、2018年、原爆の図丸木美術館で開催された個展についてのインタビューを公開。東京オリンピックも想起させる「ディスリンピア2680」展と題された展覧会の意図や、作品を未来に残すことについて語る。

水性顔料ペン、油性ラッカー、アルミ箔、襖 177×337cm 撮影=坂田峰夫

日本人の誇りであり、「一番」の象徴である富士を背景に描かれるのは、トレーニングを積む陸上自衛隊の戦車、子供たちの組み体操、幻の重爆撃機「富嶽」の機影。軍国教育的な精神論による達成が、まがい物で壊れやすいものであることを、本作を覆うアルミ箔が暗示する

© Sachiko Kazama Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

将来的に絵の内容がわからなくなってもギョッとさせる「遺物」として残したい。

様々なモチーフを盛り込んだ大型の木版画で知られる風間サチコ。現代社会や歴史的な事実に対する鋭い批評眼と、コミカルな表現が同居する独特の作品世界はどのようにして生まれるのか。優性思想をテーマにした新作を発表する個展を機に、話を聞いた。

1940年、戦時下の日本で、遺伝が原因と疑われた疾患や障害のある人たちを対象に「断種手術」の施術を強いる国民優生法が制定された。それから80年、国民統制の悪夢が蘇る「ディスリンピック」の光景を、6メートルの大画面に刷り上げた風間サチコの新作を中心とした個展が、丸木位里・俊(*1)の《原爆の図》の常設で知られる原爆の図丸木美術館で開催されている。風間は、一貫して木版画に取り組みながら、大画面の構成と、一点刷りのみを行うという、その特性を裏返すコンセプトで知られる作家である。現在の社会に通じる歴史上の事象に詳細なリサーチを行い、異なる時空が多重に焼き付けられた画面構成を行うが、今回、同じく歴史的な出来事を大画面に描き出した《原爆の図》と同じ美術館内に並べられて、改めて風間自身の社会と歴史に対する特異なスタンスが浮き彫りになっている。彼女のキャリアの全貌に初めて迫るインタビューは、これまでの風間サチコの作品像を更新するものとなった。

表現の原点

──風間さんの作品は、基本的には「怒り」の感情を出発点にされていますよね。今回の展示は、丸木夫妻の作品と呼応し、それが増幅し合う興味深い空間となっていましたが、両者の作家としてのスタンスはかなり違う。風間さんは歴史的なリサーチをもとに構成されますよね。

風間 創作の出発点が怒りや、世界に対する反応であっても、調べ始めるとその原因には同じような過去の出来事があったりします。そんな史実を古本で発見すると「過去にもこんな酷いことが!」という気持ちが増幅されて、その当時の空気を想像しインスパイアされてしまうんです。

──制作を始めた頃から、その感情が表現の燃料だったのでしょうか。美術学校で木版画を専攻されたんですよね。

風間 高校時代は、定時制だったので夜学校に着ていくための服をつくったりしていました。昔からひとりでものをつくるのが好きだったので、将来も孤独な作業ができる絵の仕事がしたいと思いました。学生時代から近代詩をよく読んでいたので、詩集の挿絵で、大正時代の恩地孝四郎たちによる木版画と出会いました。それで私もこういう作品がつくりたいと思ったのです。

© Sachiko Kazama Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production