櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」: 想いを寄せる「手紙」

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第70回は、「手紙」というかたちで自分を表現する河野芽衣さんに迫る。

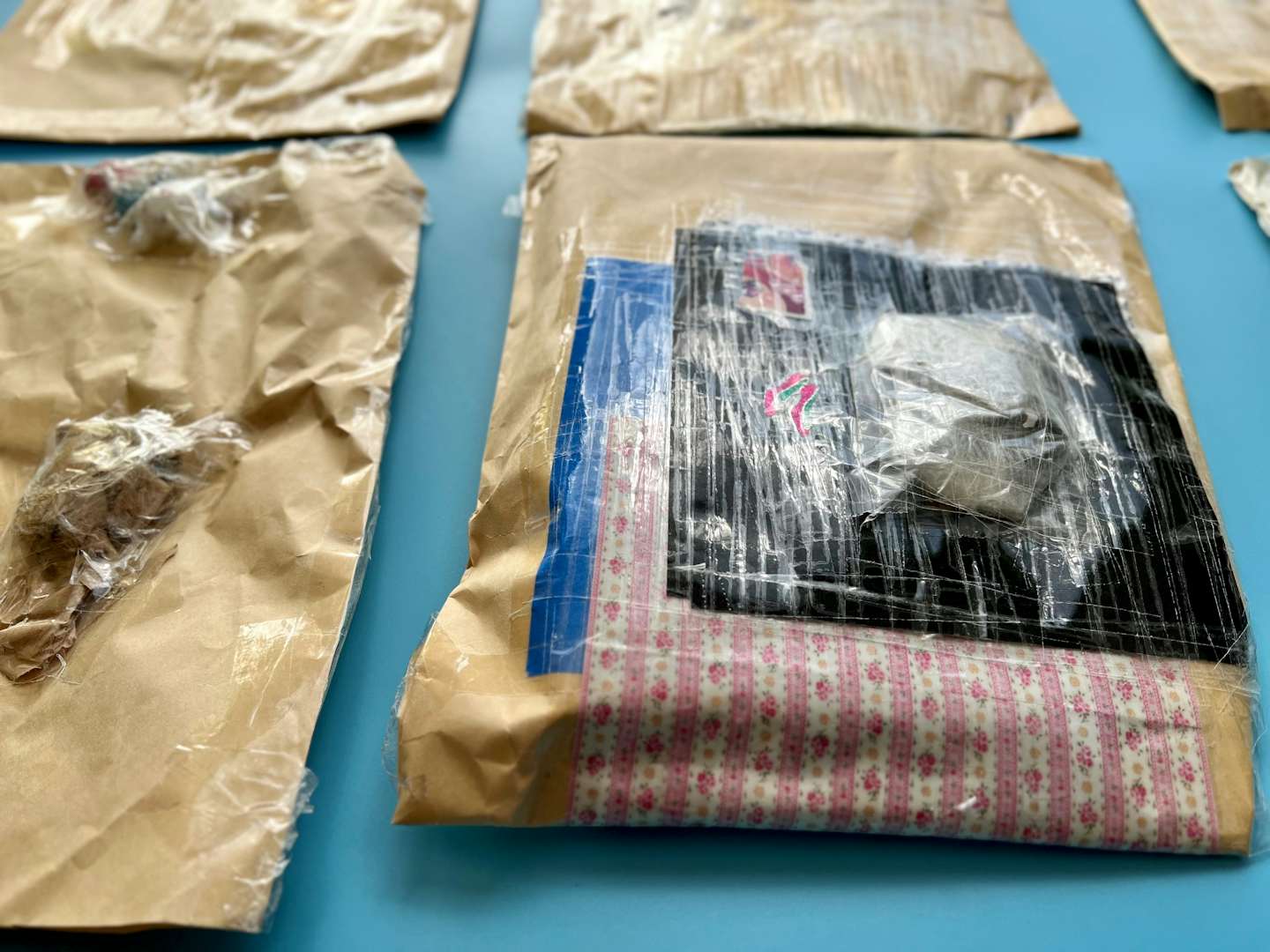

「これ全部、彼女から届いたものなんです」と見せて頂いた封筒の束に驚愕した。表面には、幾重にも重なったセロハンテープが貼り付けられている。もっとも厚い部分で、5センチはあるだろうか。封筒自体が膨らんでいるのは、中にも作者が加工した封筒や折り紙などが詰め込まれているためだ。よく見ると、セロハンテープの塊の中には玩具やシール等が埋め込まれているものもある。

じつは、こうした封筒の束は、大切な誰かに向けて送られた作者からの「手紙」なのだ。作者の母親に伺うと、YouTubeを見ながら自宅で行っている彼女の儀式的行為で、数時間でひとつの塊をつくってしまうため、家では多量にセロハンテープをストックしているのだという。興味深いのは、この作品とも言えない「何か」に価値を感じ、こうして大切に保管しておく他者がいるということだ。言い換えると、それは誰かに想いを馳せるということなのだろう。メール・アートなんて言葉さえ一蹴してしまうような作品の強度に、僕は思わずカメラを向けざるにはいられなかった。

作者は、静岡県沼津市で障害のある子供を持つ母親たちが中心になって組織された「特定非営利活動法人こころのまま」のメンバーのひとり、河野芽衣(こうの・めい)さんだ。2006年にひとりっ子として生まれた芽衣さんは、現在17歳で伊豆の国市にある特別支援学校に通っている。かつて保育士として働いていた母親は35歳で彼女を産んだあと、首のすわりが遅いことなどに疑問を抱くようになったという。

「1歳半検診で発達の遅れを指摘され、2歳になっても歩くことができなかったので、最初は病気を疑いました。遺伝子検査やMRIなどいくつも検査をしましたが、どれも異常はありませんでした。4歳のときに、知的を伴う広汎性発達障害という診断を受けて、やっと療育手帳を取得することができたんです。娘に障害があるとわかって、やっぱりそうだったのかと少し安心したことを覚えています」。

「ひとりっ子だからこそ、集団に入ることでの成長があるのでは」という園長先生の勧めで、芽衣さんは地域の幼稚園に通い始めた。体験入園のときは、まだ歩くことができずハイハイをしていたという。4歳のときに療育手帳を取得したことで、加配の先生がついてくれるようになり、雨の日に彼女が外に出たがったときでも、雨合羽を着せて側で見守ってくれるなど手厚い療育を受けることができるようになった。

芽衣さんが「貼る」ことに楽しみを見出したのは、4歳の頃からだ。月に一度、伊豆医療福祉センターの作業療法に通っていたが、そこで母親はシール貼りに熱中する娘の姿を目にした。すぐにシールを購入してみたところ、水を得た魚のように、家の壁や机、階段などあらゆる場所に貼り始めたのだという。

「貼っているシールにこだわりもなさそうだったから、そのうち量販店で多量にシールを購入したり人から貰ったりするようになりました。後部座席でチャイルドシートに座っているときでも、車の窓にシールを貼っていたくらいです。夢中でやっているんだからいいかなって、すべて許容していたんです。あるとき、家族で新潟へスキーに出かけた際に、後部座席の窓を開けたら、あまりにシールを貼っていたので窓ガラスが外れて壊れてしまったこともありました。慌てて、新聞紙で補強しながら帰路についたことを思い出します」。

卒園後は、静岡県立沼津特別支援学校に入学した。入学当初は、まだオムツを外すことができなかったという。変わらずシール貼りに熱中していたが、あるときから、自分が貼り終えたものなどを人にプレゼントするようになった。小学校3年生ごろになると、あまりにシールの消費量が激しいため、在庫を確保しておくことが間に合わなくなったという。そこで、母親が事前に折り紙を準備しておいたところ、それらの上からセロハンテープを貼って楽しむようになったようだ。その後は、自分で色々な紙を手でちぎっては貼り付けるようになり、上手にハサミを使い始こなせるようになると、自ら加工した折り紙をストックしておき、「手紙」の素材として上からセロハンテープを貼るなどして活用するようになった。この頃から、「手紙」は渡すだけではなく郵送して届けるようにもなり、前述のような制作スタイルになったというわけだ。

僕が芽衣さんと出会ったのは、同団体が開催している絵画制作のワークショップだった。現在では、異なる学校の高校生同士が同年代の障害のある人たちと関わりながら絵画制作のサポートを行うという、全国においても類を見ないアートプロジェクトに発展しているが、出会った当時の彼女は、ひとりで別室にて絵を描いたり母親の元を離れなかったりと、なかなか集団に馴染めない様子だった。それが回を重ねていくうちに、少し離れた位置で過ごすことができるようになり、いつからか自分で机を移動させては好みの人の側で創作を楽しむことができるようになった。

そんな芽衣さんは、いつも饒舌だ。「櫛野さん、大好き。会いたかった」と言って近づいて来たかと思えば、数時間後には「櫛野さん、バーカ。帰って」と急に冷たい言葉を投げかけてくるなど、過度に好意的な態度と敵対的な態度が見え隠れすることも多い。でも、そのようなツンデレさが彼女の魅力であり、周囲のみんなはそれがわかっているからこそ、芽衣さんの周りには毎回人が集まってくる。彼女は、誰かが話していると間に割って入ったり大きな足音を立てて歩いたりと、「私のことを見て」というサインを常に送っている。注目されすぎてしまうと、恥ずかしくて母親の後ろに隠れてしまうのだけれど。

芽衣さんは人と関わることが大好きだけれど、うまく自分の気持ちを表現することができない。その代替の表現手段こそが、想いを寄せる人たちに「手紙」を渡すことなのだろう。母親によれば、その想いの強さはセロハンテープの厚みに表れており、複数人いる好きな人たちのなかから、「手紙」を手渡しではなく郵送しているのはわずか数人だけのようだ。

その「手紙」は、最近密かに注目を集めるようになっている。仙台や静岡で開催された障害のある人たちの公募展では大きな賞を受賞し、審査員や鑑賞者を驚かせた。彼女自身は、これが「作品」だとも「表現」だとも思っていないのかも知れない。評価を得たことで、彼女が劇的に変化したわけではないけれど、変わったのは周囲の環境なのだ。それまで価値がないと思われていたものが、ある日を境に色々な人から祝福の声をかけられるようになった。そんなとき、芽衣さんは毎回少し恥ずかしそうにしている。でも、これがアートの力なのだろう。

母親によれば、緊張したり自分の思い通りにならないときは、いまでも服を脱ごうとしたり物に当たったりしてしまうことがあるようだ。これは障害のある人たちの支援全般に言えることだけれど、それらをいわゆる問題行動として一方的に注視するのではなく、もっとその人の良いところを視つめていこうよと僕は思う。芽衣さんがそうであるように、人から褒めてもらえる機会が多ければ、その人の暮らしは安定するのではないだろうか。

それにしても面白いのが、こちらの思惑とは別に、最近はセロハンテープを上手く切ることができないストレスからか、マスキングテープを使った創作に興味が移行しているのだという。少し残念な気もするが、そのとらえどころのない表現は、まるで彼女の姿そのものだ。この原稿が多くの人に読まれることによって、彼女の周りで称賛の声をあげる人が増えることを僕は願っている。そんなキザでクサい文章を書いていたら、「ことん」とポストの音がした。どうやら、芽衣さんからの「手紙」が届いたようだ。