櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:舞い上がれバルーン

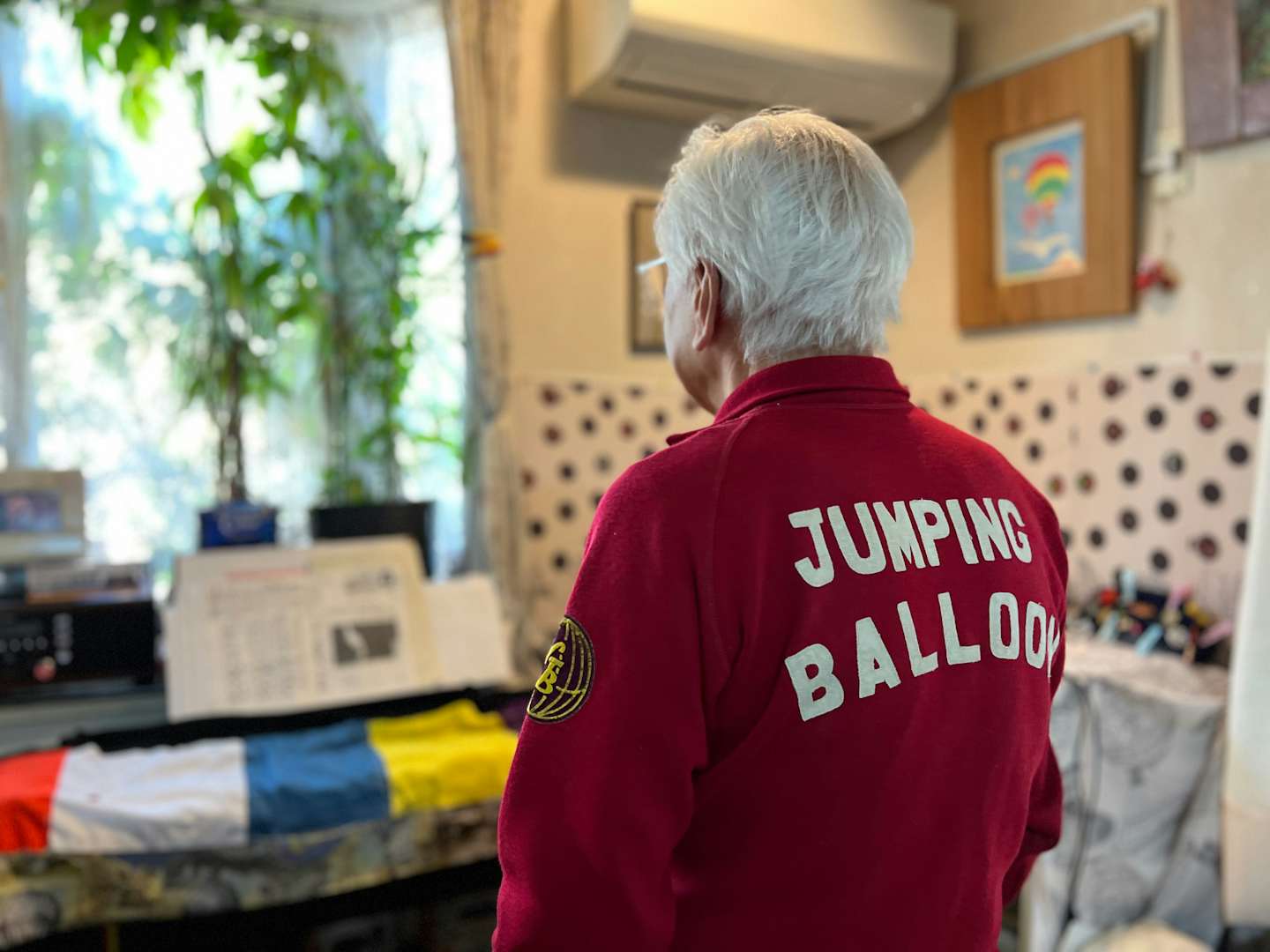

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第65回は、「ジャンピング・バルーン」と呼ばれる気球スポーツをテーマに版画を制作する近藤正勝さんに迫る。

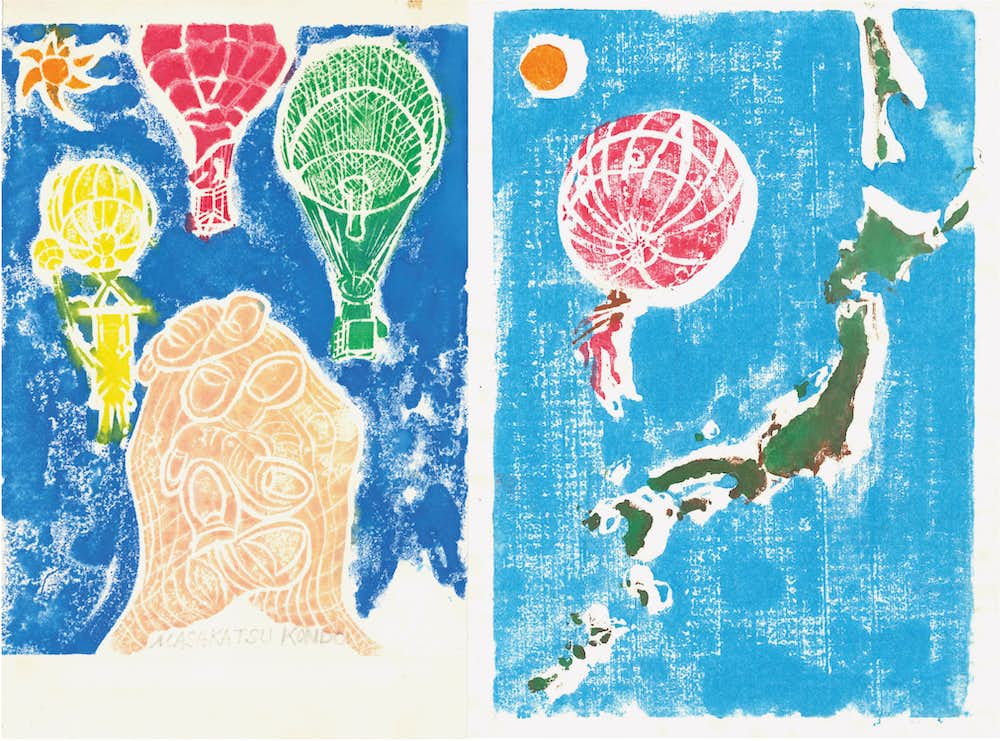

赤や黄色の鮮やかなバルーンが大空を遊泳する場面をとらえた印象的な版画作品の数々。取り上げられているのはたんなる気球ではなく、「ジャンピング・バルーン」と呼ばれる気球スポーツをテーマに制作された作品だ。ジャンピング・バルーンと聞いて、安全ベルトを装着した人を空中に引き上げる主に子供向けのアトラクション用の気球のことを思い浮かべた人がいるかも知れないが、そうではない。ここで言うジャンピング・バルーンとは、ゴンドラには乗らず、直径5メートルほどの気球にハーネスでぶら下がり、3メートル前後の子気球を持って上昇し、あるところで子気球を離して降下して、接地した際にジャンプして再び上昇と降下を繰り返すという跳躍で大空を散歩することを試みた新スポーツのことで、版画の制作者は静岡県静岡市清水区で整体院を営む近藤正勝さんだ。

「固い地面に足がつくと思ったら、蹴り上げたとき、まるでスポンジのように地面がとても柔らかかったんです。それで再び上昇していくんですよ。このスリルは体験した人じゃないとわからない」。

そう興奮気味に語る近藤さんは、いまから半世紀以上も前、このジャンピング・バルーンにテストパイロットとして試乗した若い頃の体験をもとに、こうした作品の制作を始めたのだという。そして驚いたことに、このジャンピング・バルーンが生まれた背景には、「風船爆弾」の存在が大きく関わっていると語る。

風船爆弾とは、第二次世界大戦末期の日本軍が、和紙とコンニャク糊で作った気球に水素を詰め、大気高層のジェット気流に乗せてアメリカ本土爆撃を攻撃することを企図して作成した気球による爆撃兵器のことだ。1944年11月3日から翌年4月にかけて、約9000個余りが放たれ、少なくとも300個程度が北アメリカ大陸に到達したとされているが、実際に与えた被害は死者6人、小規模の山火事2件、停電1件だったと言われている。当時、この風船爆弾は日本陸軍によって試みられた極秘の「ふ号作戦」と称されていたが、満州でも対ソ連戦に備えてこの作戦が計画されていたことを知る人はそう多くはないだろう。

陸軍技術将校で風船爆弾の現地実用試験を担当していたのは、近藤正勝さんの実父である近藤石象さんだった。近藤石象さんは、紙気球によって武装した兵士を敵の後方へ秘密裏に輸送するという「隠密空輸挺身法」を考案したものの、戦局の変化などもあり、実戦には至らなかったようだ。戦後になって、近藤石象さんは極東空軍気象学校教官を経て、日本原子力研究所に勤務し、1965年に定年退職したあと、かねてより構想していた企画の実現に邁進するようになる。それが、隠密空輸挺身法をヒントに、風船を若者向けのレジャースポーツに転用したジャンピング・バルーンだったというわけだ。息子の正勝さんは、各地へデモンストレーションに出かけ、父とともにジャンピング・バルーンの楽しさを広めることに尽力してきた。

そんな近藤正勝さんは、1945年に6人きょうだいの3男として満洲国の首都・新京(現在の中華人民共和国吉林省長春市)で生まれた。生まれてすぐに、一家は朝鮮民主主義人民共和国の首都・平壌へ南下し疎開。2ヶ月ほどテント暮らしをしていたが、「こんなところにいたら、みんな駄目になってしまう」と集団脱走し、北緯38度線を超えて釜山から博多へ命からがら引き揚げてきたようだ。父の実家のある東京・荻窪へ戻り、近藤さんはそこで幼少期を過ごした。高校はソフトテニスに熱中し、キャプテンを務めたこともある。卒業後は東海大学工学部経営工学科へ進学し、グリークラブに所属。18歳の頃からテストパイロットとしてジャンピング・バルーンに携わるようになったという。

大学を卒業した後は、大学の出版機関で2年近く働いていたが、「こんな生っちょろいところにいてはダメになる」と精密化学メーカーの関連会社へ就職。平日は会社で働き、週末はジャンピング・バルーンの広報活動に尽力した。

25歳のとき、ドイツのアウクスブルクで開催されたバルーンフェスティバルに招聘されたことを機に貯金を貯めて、28歳で単身渡独。ドイツのレコード会社に内定が決まっていたが、第3次中東戦争が勃発し、働き口を失ってしまったようだ。その後、アメリカや香港などでの駐在員生活を経て、1979年からは日本の生命保険会社へ転職し、1989年に転勤でこの地へやってきた。いっぽうで熱気球の普及やオイルショックによる紙の価格高騰などで1970年代にジャンピング・バルーンの生産は中止。「一般の人が楽しめるスポーツにしたい」という夢は叶わなかったが、ジャンピング・バルーンをテーマにした詩歌を詠むようになった。

そんな近藤さんに転機が訪れたのは、45歳のときのこと。外回りから会社へ戻ってきて突然倒れ、イビキをかき始めた。病院に搬送されMRI検査をしたところ、脳梗塞ではないかと告げられた。唾が飲み込みにくく、右半身に痺れも残ってしまったようだ。

「医者からは『死を覚悟してくれ』と言われたんです。明日から腕が動かなくなるかもしれないという恐怖心のなか、リハビリを兼ねて手に持ったのが彫刻刀だったんですよね。若い頃に、ジャンピング・バルーンで空を飛んでいた頃を思い出して彫り始めたんです。でも、最初につくった版画を妻に見せたところ、『これは何』と言われ、ジャンピング・バルーンだとは思ってくれなかったんです。それがなんだか悔しくてね、そこから10年ほど集中的に彫り続けました」。

これまで制作した作品は70点ほどに及ぶが、1つの作品をつくるのに1ヶ月ほどかかるのだという。イチゴをモチーフにした気球や宇宙へ飛び出した様子を描いた作品など、現実と空想が入り混じった作品は観ているだけで楽しい。興味深いことに、「だんだん身体の痺れがなくなってくると、注意散漫となり彫刻へ向かうペースは落ちていった」と語る。近藤さんのように、人はどんなに困難で耐え難い出来事に遭遇した場合でも、それらの逆境に打ち勝つレジリエンスを兼ね備えている。近藤さんにとって、版画に取り組むことは単なるリハビリとしての手段というより、きっと絶望の淵から帰還し、生を希求するための試みでもあったのだろう。

そのあと近藤さんは、「ここまで復活できたのは、整体を受けた影響も大きい。私もこういうところから這い上がって、なんとか人様の役に立てないだろうか」と55歳で早期退職したあと、整体師の資格を取得し、自宅で整体院を開業した。訪問客を施術する部屋には、ジャンピング・バルーンに関するたくさんの資料や作品、自らが収集した気球に関する雑貨などで溢れている。現在でも、YouTubeチャンネルを立ち上げるなど、ジャンピング・バルーンの素晴らしさを後世に伝えるべく尽力しているようだ。それにしても、近藤さんがジャンピング・バルーンにテストパイロットとして搭乗していたのは、わずか数年のことだ。そのときの体験が強烈な長期記憶として、ここまで近藤さんの人生に大きな影響を与え続けている。若かりし頃、近藤さんが味わった大空の遊泳とは一体どんなものだったのだろうか。残念ながら、いまとなっては誰も体験することができないのだが、僕らに残された道は近藤さんが生み出した版画や詩歌で想像力を膨らませるほかはないのだろう。