山口晃が説く、「サンサシオン」の重要性。「いつも照り輝くのはサンサシオン」

東京・銀座のアーティゾン美術館で開催中の「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」。山口晃がセザンヌや雪舟などの作品、そして完全新作のインスタレーションを通して「サンサシオン」(感覚)の重要性を問いかけるこの展覧会について、キュレーターで東北芸術工科大学教員の小金沢智が迫る。

サンサシオンから敷衍(ふえん)すること

──本展では山口さんの作品とともに、セザンヌや雪舟、黒田清輝、浅井忠らの作品が展示されています。なかでもセザンヌは重要な存在だと思いますが、展覧会タイトルにある「サンサシオン」はセザンヌも使っていた言葉であり、フランス語です。日本語では「感覚」ですが、本展では、展覧会名に日本語ではない言語=フランス語をカタカナで使用されたことが重要なのではないかと私は感じているのですが、まず、その意図についてお話をお聞かせいただけますでしょうか?

とくに「フランス語」を強く意識したわけではないんですが、言われてみるとそうですね。Artでも「美術」でもなく、アート。という感じのSensationでも「感覚」でもないサンサシオン。準じようとするほどズレてゆく如何ともし難い大陸との距離や誤読っぽいニュアンスがあって、結果的に本展に合っている気がします(笑)。近代洋画の「おフランス」への憧れ。皆が洋行を望み、最新の絵画潮流を学び、いっぱしの「美術」をやっているつもりになっていた。でもふと気がつけば日本という離れ小島にいて、Sensationはサンサシオンとなり、大陸とは違うプレートのうえを歩み、大海の藻屑となって消えていった……こう言ってしまうととても暗い話に聞こえちゃいますね(笑)。

ただやはり、日本で「油絵」をやるとなると「真っ青な空の下で何の気兼ねもなく絵を描く」というのは許されないような雰囲気がずっと続いている。そうしたなかで釈明し、用心し、いかに「大向こう」に許される絵を描くかということに汲々としてきている。

そうかと思えば新世代には追い落とされ、上の世代にはダメ出しされ、美術界には相手もされず……そういうやるせ無い状況があったとしても、やっぱり「サンサシオン」に帰結するんです。やむにやまれずにね。「大向こう」の顔色を伺うのでもなく、ましてや美術史を無視するのでもなく。元々美術史はヴァザーリや謝赫といった画家が記したわけです。自分たちを鼓舞し、ゆく道を照らすものとして。美術史が行く道を教唆する制度ではなく、自分たちの羅針盤としてあった。自分の根っこにあるサンサシオンから敷衍(ふえん)して、大向こうを突っ切ってその人自身へ成ってゆくこと。それが大事なのです。

いま現在の美術潮流を波乗りするようにすいすい進める人っているじゃないですか。でも、側からはそう見えても、実際はそれぞれにママならなさを抱えてるんですよね。だから、いまの波が自分とあってる人、それは僥倖だからどんどん乗っていったらいいと思うんですね。少し私個人の体験をお話ししますと、私はそういうことがダメなタイプで、学生時代には早くも絵が描けなくなった経験があるんです。懸命に美術たろうとしていましたが、大学に行ってキャンバスに向かっても何も思い浮かばない。ああ今日もダメだった……と。でも自宅に帰ると「困っちゃったなあ」なんて言いながらも落書きはできるんです。「あ、これは描けるんだ」と。つまり、知らずのうちに「大向こう」を意識して美術という制度の側に身を置こうとする自分と、そうでない自分とで分離が生じてしまっていた。そこからは子供の頃のように、「誰に見せるでもない、ただ一人で描く絵」をもとにするようになったんです。「大向こう」に見せるにしても、その根っこからの養分を絶やさないようにし、自分たり得ることこそ本義だと思って。

ただ、気を抜くとつい「大向こう」を見ちゃうんです。稚拙な自分を笑われまいとして見栄を張ってしまう。セザンヌが「Sensation」を割とざっくりと使ったように、私も自分を鼓舞する言葉としてここにきてもう一度、「サンサシオン」とわざわざ言おうと。

──なるほど。作家の志賀直哉が、アジア・太平洋戦争敗戦後間もなく、「世界中で一番いい言語、一番美しい言語」として、フランス語を日本の国語にしてはどうかと提言したことがあるようです(「國語問題」『改造』1946年4月)。「大向こう」が、明治維新ではヨーロッパ、敗戦後ではアメリカと海の外からやって来る中で、日本のおける「根っこ」とはどこにあるのか、ということを考えさせられます。

その「大向こう」が問題なわけです。たぶん地上のどこにも存在しない自分たちにない所を正解と定め、遂には観念の中にしかないそこに向かって空中分解してゆく。では翻って江戸期以前の日本が正解なのかといえば、自国の表象は安心して私してしまいがちな分、危うい。結局、自分という始原に根ざさざるを得ないんですね。

いまに至っても「現代美術は西洋のものだから学ばないとわからない」というのはその通りなんですが、自分たちの歴史や土地に根ざさないものを学ぶとき、つまり内発しないものを学んでも、観念上のことにしかならないことは忘れてならない。

では、自分たちは何に根差したことによって「近代美術」や「現代美術」がわからなかったのか。そういう、自分たちのリアルこそ見つめなければいけない。そこにおいては「現代美術」が「わからない」私たちなのではなく、「現代美術がわからない」ことを「できている」という不在と顕在が入れ替わることすら起こります。覇権争いの代理戦争を絵描きがやる必要はないんです。

少し話がずれるかもしれませんが、私が学生や助手の頃も美術というのは社会の離れ小島だったんですね。当時、美術における社会性・政治性の必要性が語られていましたが、そもそも美術は離れ小島なのだからそういうことをやるのに適した場所ではないんです。どんなに尖ったとしても、それは物陰から小石を投げることにしかならない。美術で社会運動をやった気にはとてもじゃないけどなれないくらい、美術と社会は隔絶していました。では社会の「大陸」がどこかにあるかといえば、そんなものは相手への解像度の低さが生む幻で、こことは異なる離れ小島があるだけなんですね。たんにことを行う場所を取り間違えていただけで。

(美術全体に言えることかもしれませんが)絵を何かの手段にはできないんです。たとえ手段としてスタートしたとしても、どんなに当初のプランを立てていたとしても、制作が始まり、そこで起こることに注力すると、絶対に当初の目的からはずれてしまう。制作がポイエーシスに近づく程、目的は消失してゆくんです。そこで当初のプランを完うするのか、作品で起こったことに従っていくのか……制作は失敗することだし、失敗しなければそれは制作ではないんですね。「野生」のものを家畜化したことになる。そこでサンサシオンに戻るのですが、私が制作に向かうときにいつも照り輝くのはサンサシオンなんです。

「眩暈」としてのインスタレーション

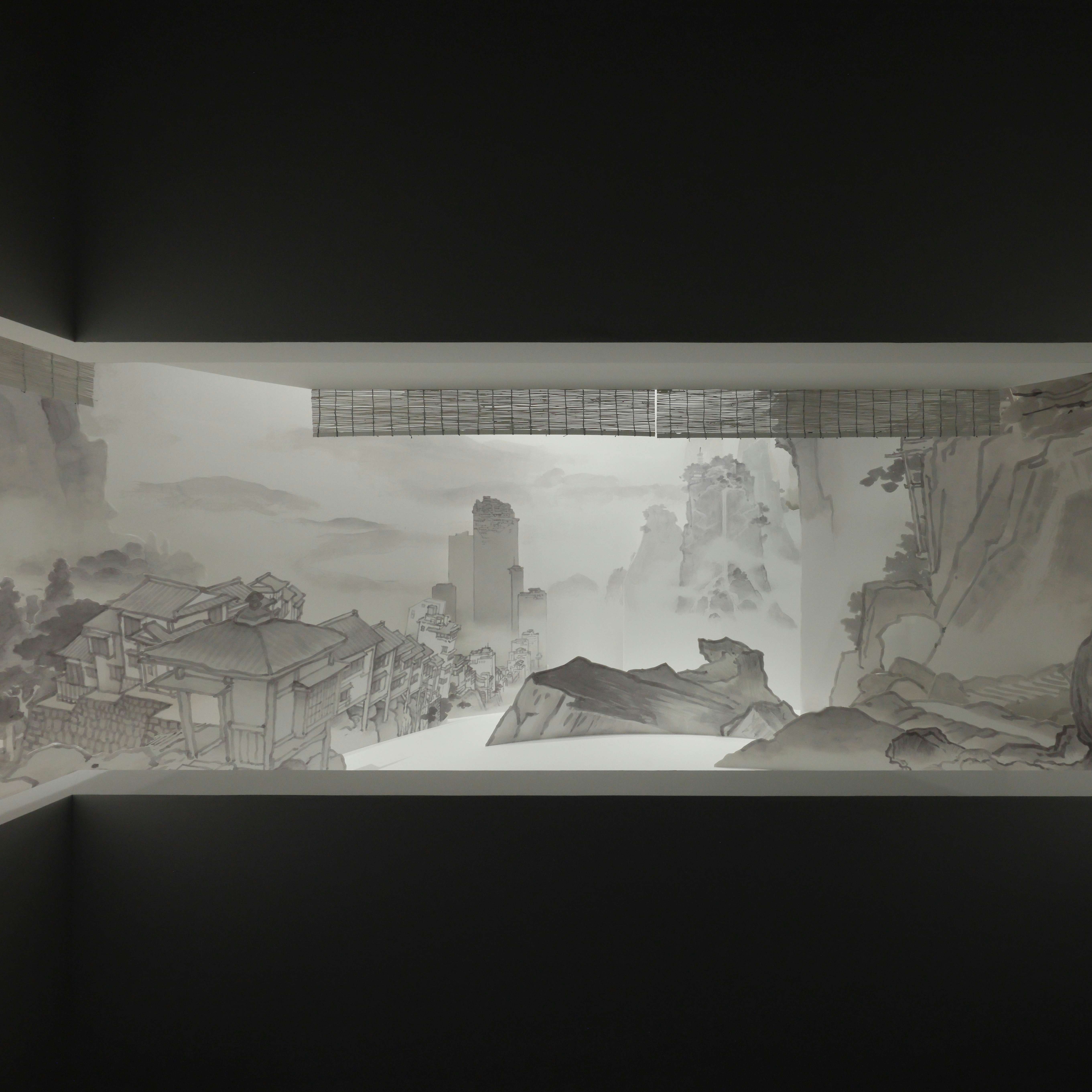

──冒頭のインスタレーション《汝、経験に依りて過つ》についてお聞かせください。あの作品はまさに「体験」であると同時に、日本の近代を象徴する記号が散りばめられていました。平衡感覚の狂う部屋には水とシャンパングラスがバーカウンターに置かれ、その部屋自体は洋風の空間としてデザインされています。かつ、水はイタリアの炭酸水「サンペレグリノ」で、壁のカレンダーはモネ。イタリア的なものとフランス的なものがないまぜになるなかで、自分の感覚が揺さぶられる。本展最後の部屋で展示される浅井忠は、イタリアから招聘されたフォンタネージに工部美術学校で油絵を学び、黒田清輝は、フランスで油絵を学んだ画家です。「サンサシオン」(感覚)を重視しながらも、いっぽう、歴史的には「西洋」を通過している日本の構造を同時に示すこと展覧会の骨子となっていると感じましたが、いかがでしょうか?

素晴らしい考察ですね。そういうのを待ってたんです(笑)。いや、すみません。偶然揃いました。洋風、というか「日本にあるアーリーアメリカン調」のデザインは意識的ですが、「サンペルグリノ」などの小物は、オープン間近の回転数が上がってる時に反射的に選んでいったので、そういうときには無意識に色々呼び込むんでしょうね。

あれは幼少期に体験した豊島園のアトラクションの思い出がもとになっているのですが、それをどう象徴づけようかなと考えた結果なんです。あの倒れる感覚は眩暈なんですね。カイヨワの言うイリンクス。子供が遊びのなかで、自らに起こるその感覚に集中してゆくように、「見る」ことが単なる意味や記号の取捨過程になり下がっていることに対して、「見る」ことが何よりの「体感」であり、それの引き起こす「感覚」に開かれていってほしいという導入です。

また、私たちは重力方向と建物の垂直軸が揃った世界に暮らしていますが、知らぬうちにそれに慣れると、ちょっと垂直軸をずらしただけでいとも簡単に感覚を取り違えます。制度や環境に適応したがゆえに根本的にことを誤ることは方々にあるわけです。近代日本における、新規技術の輸入に次ぐ輸入で列強に伍していった工業面での成果。それを文化という内発する原理によるべき分野にまで広げて、工業技術のように最新のものを輸入し続けたらどうなるか。

近代の美術は、変革期の西洋に触発され日本でも美術の地平が拓けると信じ、画家たちがそれぞれの青春を賭してむしゃぶりついていきました。でもそれは結果として「西洋美術輸入史」の観を呈して浮薄な表層の模倣の繰り返しのように見えてしまう。それは美術だけではなく文学でも起こったわけですが、真摯な取り組みの結果としても、変革期ゆえの次の波が来る間隔の短さによって、ジェネレーションをまっとうしないうちに先行世代の「生き埋め」が起こってしまうということが近代の不幸だったと言えるでしょう。黒田や浅井もそういう中にいたわけです。しかもそうした不幸はスピードが上がった現代──海の向こうからやってきたものを咀嚼して、時間をかけて日本のものにするという余裕がない時代──においてはさらに解消しようがない。そういう時にどう生きてゆくのか。そうした問題意識も、あの《汝、経験に依りて過つ》に込められると思いました。

セザンヌと雪舟

──今回の展覧会では、まさしく「海の向こうからやってきた」セザンヌや、中国(明)への留学を果たした雪舟と、山口さんとの「セッション」が行われています。ともに、エポックを画した作家ですが、山口さんにとって彼らはどういう存在なのでしょうか。

単純に好きで、たまらない作家です。もちろん評価の確立された作家ではありますが、自分にとってはいまでも進行形なんですね。よくわからないから目が離せない。現存作家とほぼ一緒で、次々新作を出しているようなものです。それはつまり、彼らの絵を理解しようとしたらこちらが変わるしか無いわけで、その変化が反映されてきたものであると思います。

雪舟もセザンヌも、後続の作家から読み替えをされた存在です。作家の寿命はいかに後続に読み替えられるかによって延びていくところがありますが、雪舟は雲谷派や狩野派、セザンヌはキュビストらによって(誤読も含めて)読み解かれた。キュビスムは再現性の高いものですが、セザンヌはほぼ再現できないんですね。あの人にしかできない。また雪舟も独立峰で、真似をすると火傷するような存在です。真似ができない。狩野永徳も結局はまったく別のことをやって雪舟を継いでゆくしかなかったわけで、真の後継者はいないんです。

セザンヌも雪舟も真似はしちゃダメだとわかっているんですけど、ついつい引き寄せられてしまうような存在ですね。

ただ技術的に言うと、同時代のなかではともに「下手」ということになると思うんです。けっして上手ではない。つまり、あっという間に当時の「正解」にたどり着ける「上手」な作家にはないねばりがある。だからこそ中央から脱落し、時間と評価の自由を得ていくなかで、自分という蛸壺にこもることが自然とできるようになった。そしてともに古典に憧れ、それを継いでいきたいという思いで絵を描いていた。しかし先達の形象を模倣するのではなく、自らの感覚に集中し、それを表す技術をひたすら磨いていった。古典の本来性を回復することで、一番新しいものたりえたのでしょうね。

作品リストにはない「庭」

──今回はセザンヌと雪舟に対する山口さんの応答が作品やテキストによって見られるわけですが、その会場の中心には、「ちこちこの庭」という空間がつくられています。マケットのような物体や下図、メモ書き、絵皿、西脇順三郎の第一詩集『Ambarvalia』などなど......。色々なものがギュッと閉じ込められた複数の構造体による「庭」は、作品リストにも載っておらず、ものが満ちていながらも、私はどこかサラリと受け流されるような不思議な感覚を見ていて受けました。そして、その空間から来場者は、(最後の部屋を除いて)決まったルートはなく会場を見て回るのですが、展示壁は高さがまちまちだったり、向こう側が見えるような仕掛けがあったりします。空間構成も山口さんの手によるとお聞きしましたが、これらの設計についても教えていただけますか。

なんというか、場当たり的で取りとめのない場所にしたかったんですね。広場のような空き地のような各セクションの前室のような。まあ苦し紛れな部分もあります(笑)。なんと言うかな......あんまり狙いすまさず、なるべく多くのものを掬いとるためにはどうすればいいか、ぼーっと思案した結果なんですね。

アクリルケースは、アーティゾン美術館にあった他の展示に使って処分予定だったものをみつくろって再利用したんです。かと思うと、転用しづらそうな妙な形のアクリルケースはわざわざつくってもらいました。

私は物でも思考でも「もったいない」と思うタチですが一貫性に乏しい(笑)。また予算という状況が強いてくる制約もあったので、展示壁の高さや欠けている所の形はリース材のモジュールで決まってゆきました。中心の「庭」から見て視線と並行な壁は高く、視線を塞ぐ壁は低くし、向こう側が見えるような視線の抜けもつくって圧迫感を下げています。視線を柔らかく受け止めてから奥の既存の壁面に至らせるようにして、区切られつつも広がりのある感じにしたかった。

そうした状況や制約にある程度の自意識を委ねたわけです。その場の成り行きや無意識領域を楽しみ、デザインしすぎないということですね。かつ、気が向けばちこちことつくったりもする。行き当たりばったりです。

ケースの中身で言いますと、自分のアトリエの手の届くところにあったものをかき集めてきました。別のところで展示した小さい「作品」もあれば、絵具を拭いたティッシュや割れた皿などの「ごみ」もある。ゴミだけど、同じ色が紙と陶器の上に散っていて呼応するような感じもあって、組み合わせてみたら面白いんじゃないかとか。それはかつてひとり遊びしていた感覚に近いんですね。人に見せることを想定されてない世界、さきほどまでゴミだったものですら輝いて見える。その解像度で見ると、もはやすべてが美しくなってくるんです。それも「サンサシオン」につながるのかもしれませんね。それらがさらりと受け流されるように感じられたのは鑑賞者の方を向いていないからだと思います。私の生活の中にあるもの。

そうした自分でも名づけ得ないものから、私の環世界である、先達への憧れ、身体感覚、歴史への言及、政治へのプロテストなどにとつながっていくかたちを、今回の展覧会ではつくってみました。

「見ることによって制作を追体験するのが鑑賞の始まり」

──まさに、絵画、歴史、土地など、さまざまなものの「構造」に対する山口さんの卓越した分析・観察が、作品だけではなく展示空間にまで行き渡っていると感じました。私は、例えば山口さんの描く建築物が外観だけではなくしばしばその内部を見せているのは、取りも直さず、山口さんの「構造」に対する強いご関心からではないかと思っています。さながら腑分けするようにして、ズバッと切り分けた臓腑をふむふむと見つめながら、別のものをそこに入れようとしてみる。マンガ作品「趣都 日本橋編」では、主人公の三吉くんが先生と日本橋を歩きながら様々な発見をするシーンがあります。三吉くんは来場者の、山口さんは先生のメタファーなのかなと私は思ったのですが、いかがでしょう? つまり本展で私たち来場者は山口さんによる「お導き」を待っているだけでなく、自分の体感=サンサシオンをしっかり見つめ直さなければならない......。この展覧会は、山口さんの作品・言葉を通して、絵画とその歴史についても学ぶことのできる、一見教育的なものでありながら、しかし、山口さんからの「突き放し」が行われているように思います。厳しさがある。山口さんが要望されたという、会期中、アーティゾン美術館全体でスケッチができることもその一貫なのかなと。せっかくなので、私もスケッチブックと鉛筆を展示室に持ってセザンヌと雪舟の模写をしてみたのですが、普段の美術館では得られない、見ることとは違う感覚が生じたように思いました。

「趣都 日本橋編」は、日本橋上の首都高が「景観破壊」という記号でしか見られていないことに対するアンチテーゼとして、いま、あの場で、造形的、景観的、歴史的に何が「起こって」いるのかを淡々と見てゆく話です。登場人物たちは、あの場を目でスケッチしてゆくのですが、スケッチというのは「無遠慮な視線」で背景化され隠されたものも容赦なく見てゆくことです。制度的、政治的、慣習的に「見る」ことに慣らされると用意された観点で期待される記号を読み解くことしかできなくなるんですね。

三吉くんと先生の対話はかぎりなく独り言で、あれを私はいつもひとりでやっているわけです。今回の展覧会はとくにテキストが多めですが、教え導くという柄ではなく、言葉で言えるところはこちらで埋めておいて、「見る」のとば口に立ってもらいやすくしたつもりです。そこで生じる感覚は見る人の中にあるわけですから、見る人のサンサシオンを私がどうこうするものではないというのが「突き放し」と見えるのでしょう。

私は鑑賞というのは作者や作品と対峙するのはちょっと違うなと思っているんです。作者は作品に奉仕する存在で、見る方は作品と同化してゆく作者の背中越しに作品を見る。実演販売を見ているような感じとでもいいましょうか。見ることによって制作を追体験するのが鑑賞の始まりですから、それを見ているうちに、作者と作品に同期し、言葉以前のものが沸き起こってくる。スケッチもそのひとつで、なぞることで描く人に同期していくわけです。

読み解きを強要するというよりは、見ている人のなかの部分が同期し、その人の心が震え、未知の感覚に向けて動けば御の字です。その導入として、いくつかの仕掛けをつくった展覧会のような気がします。