「その手に描けぬものなし」。幕末を代表する日本画家・河鍋暁斎の画業をたどる展覧会がサントリー美術館で開催

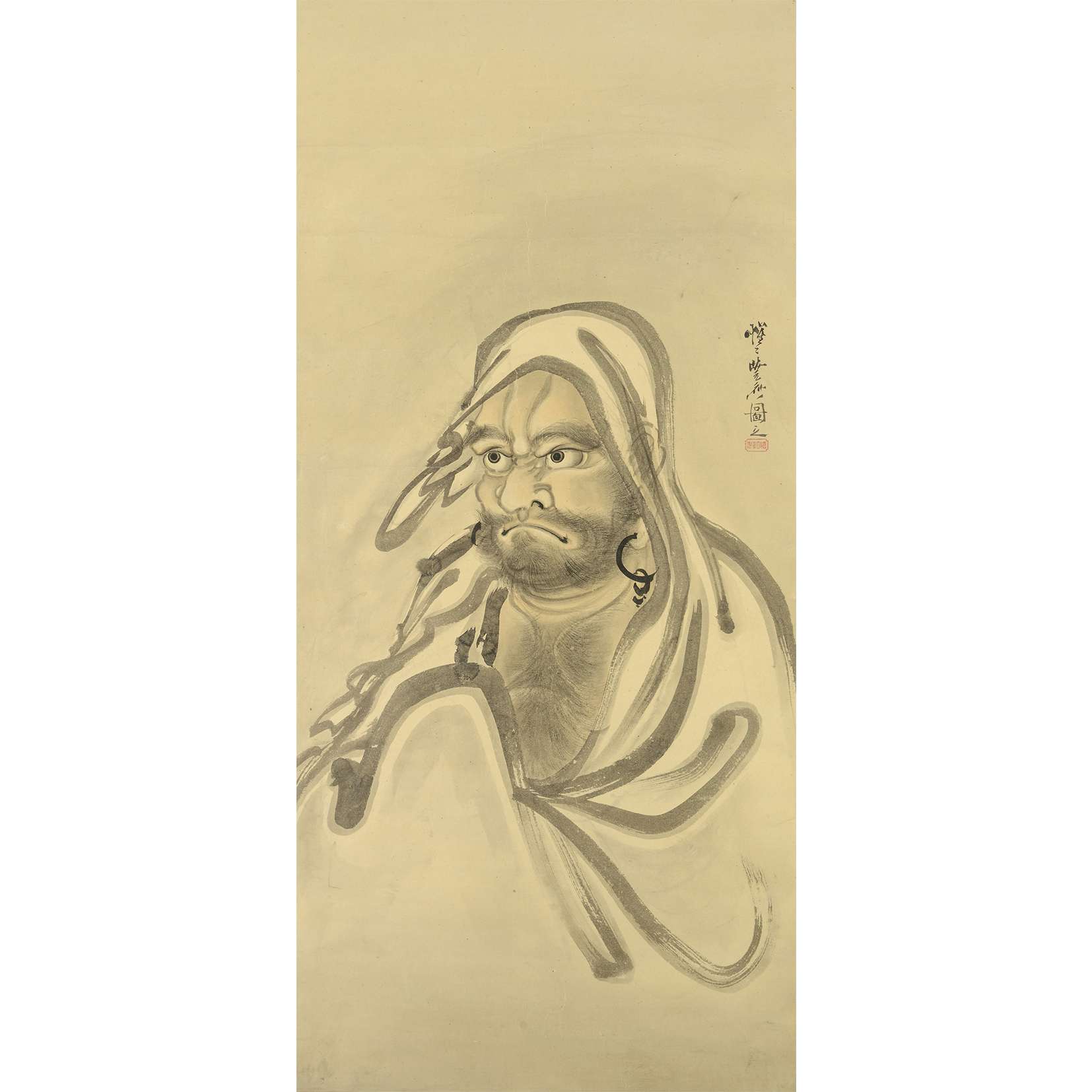

幕末・明治の動乱期に独自の道を切り開き、狩野派としての自負を持って描き続けた画家、河鍋暁斎(かわなべ・きょうさい)。その画業を検証する展覧会「河鍋暁斎 その手に描けぬものなし」が、東京・六本木のサントリー美術館で開催される。会期は2019年2月6日〜3月31日。

河鍋暁斎(1831~89)は、7歳にして浮世絵師・歌川国芳のもとで絵を学び、狩野派の絵師・前村洞和や、その師である狩野洞伯陳信に入門。独立後は「狂斎」と号し戯画などで人気を博したが、40歳のときに作品が貴顕を嘲弄したとして投獄され、「暁斎」とその名を改めた。

風刺画の数々により「反骨の人」として語られることの多い暁斎だが、その行動の根底にあるのは江戸文化への思慕の表明だったと考えられる。暁斎は江戸幕府の終焉とともに狩野派が衰退してもなお、狩野派絵師としての自負を持って「古画学習」を軸に作品と真摯に向き合い続けた。

本展では、そんな暁斎の画業を生涯にわたる作品で概観する。なかでも暁斎の代表作といえるのが、第二回内国勧業博覧会で高い評価を得た1881年の《枯木寒鴉図》および《花鳥図》。着色と水墨という2つの表現を使いこなした暁斎の真骨頂といえる作品だ。

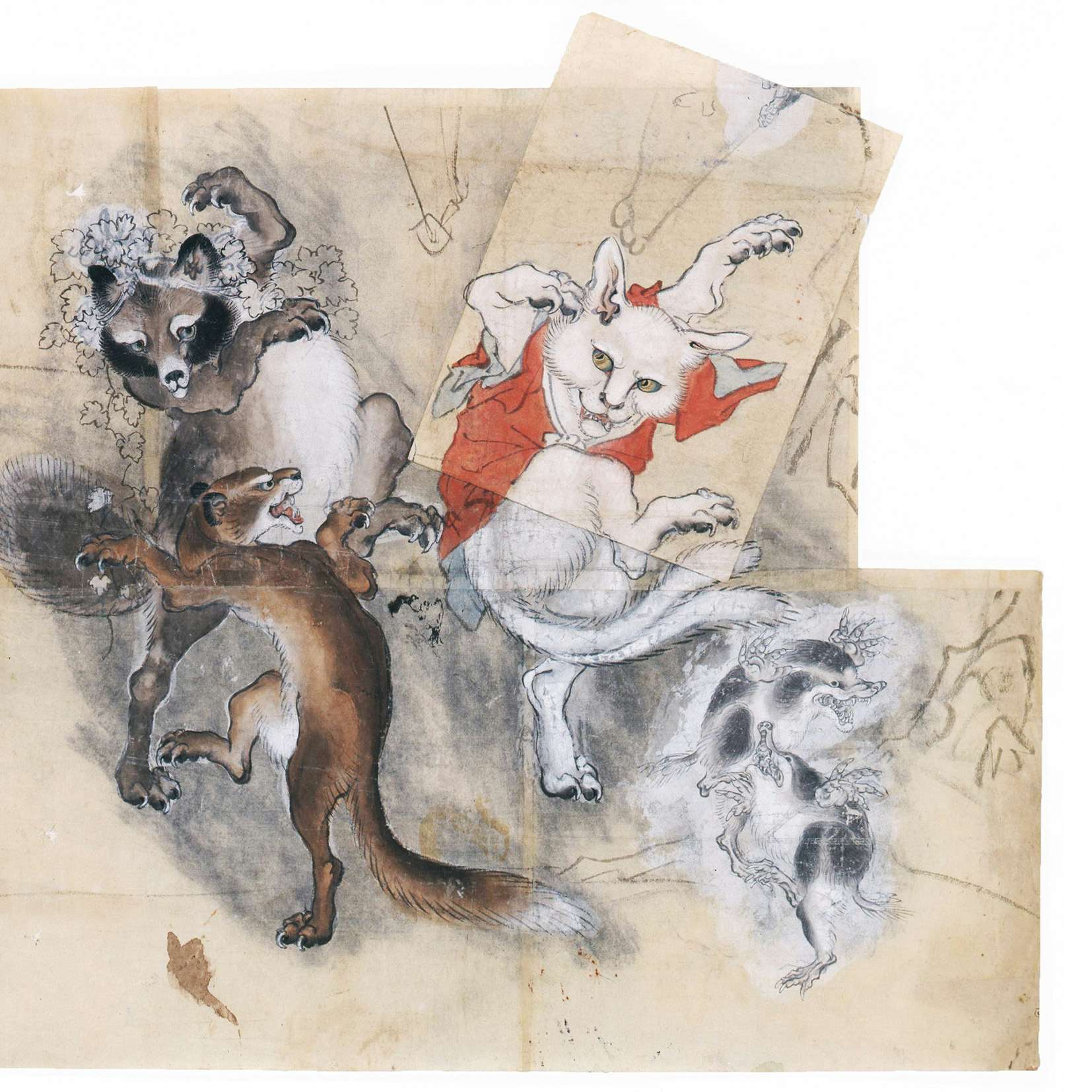

それに加え、「画鬼」と呼ばれ頭角を表した修行時代の作品も展示。また、生涯古画に学ぶことを忘れなかった暁斎の作品と、そのもとになった作品の比較を交えながら、古画と向き合い自身の作品に昇華させていった様相をたどる。

また本展では、暁斎をめぐる様々な人物も紹介。暁斎の弟子であったイギリス人建築家のジョサイア・コンドルをはじめ、ゆかりのある人物や場所に伝わった作品を中心に、暁斎をめぐる文化ネットワークの広がりを追う。

そのほかにも、強い人気を誇った暁斎の戯画や幽霊画が登場。まさに「その手に描けぬものなし」だった暁斎の、多彩な作品とその足跡をたどってみたい。

Photo:立命館大学アート・リサーチセンター