森美術館で「未来と芸術展」が開幕。アートから建築、バイオまでを網羅

東京・六本木の森美術館で、最新技術とアートをテーマにした展覧会「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命─人は明日どう生きるのか」が開幕した。アートのみならず、様々なジャンルの作品が並ぶ本展が示すものとは?

テクノロジーの発展に伴い、急速に変化するであろう私たちの生活。その未来を、美術という枠組みを超えた100点以上の作品・プロジェクトを通して考える展覧会「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命─人は明日どう生きるのか」が、東京・六本木の森美術館で開幕した。

本展の会場構成は、「都市の新たな可能性」「ネオ・メタボリズム建築へ」「ライフスタイルとデザインの革新」「身体の拡張と倫理」「変容する社会と人間」の5セクション。

今年いっぱいで森美術館館長を退任する南條史生は、本展の実施背景についてこう語る。「森美術館ではジャンル横断的な展覧会をやってきており、本展はその第3弾。2011年には『メタボリズムの未来都市展』を開催し、その後に『ネオ・メタボリズム建築展』をやりたいと考えた。議論を重ねたこの成果も含め、これまでを総合的に検討した結果がこの展覧会。未来予測には肯定も否定もあるが、未来はいま我々の判断でつくられる。そんなことを考えながら、議論しながら一緒に楽しんでもらいたい」。

日本初、美術館内にバイオ・アトリエも設置

本展には、64のアーティスト・プロジェクトが参加。会場は、マクロからミクロのスケールに移っていく展示構成となっている。

導入となる「都市の新たな可能性」では、現在進行中の都市計画や、未来の都市像を提案する複数のプロジェクトが紹介されている。

例えば、ノーマン・フォスター率いるフォスター+パートナーズがアブダビに建設中の《マスダール・シティ》は、石油に依存しない、再生エネルギーによって稼働する都市だ。

このほか、ビャルケ・インゲルス・グループによるプロポーザル《オーシャニクス・シティ》は1万人が生活可能なモジュール型の海洋都市や、XTUアーキテクツによる大気圏内の居住空間《Xクラウド・シティ》など、これまでにない都市の提案が複数並ぶことで、来場者の目線を自然と「未来」へ向ける。

続く「ネオ・メタボリズム建築へ」では、新たな素材の開発や新工法の研究を紹介することで、既存の「建築」がどのように更新されてくかを考察する。

とくに注目したいのは、ミハエル・ハンスマイヤーによる《ムカルナスの変異》(2019)だ。「ムカルナス」とは、イスラム建築に見られる持ち送り構造(上部の張り出した重量を支える構造)の装飾のこと。幾何学的なパターンを持つこの様式を参照し、コンピュータによるシミュレーションによって、人の手ではつくりえない荘厳な構造物を生み出した。

またエコ・ロジック・スタジオは、バイオ技術を建築に融合させる試み《H.O.R.T.U.S XL アスタキサンチン g》(2019)を見せる。ユーグレナを構造の中に埋め込むことで酸素が生成されるというこのプロジェクトは、建築と生物学などを融合させた、新たな建築のかたちと言えるかもしれない。

さらにミクロな視点となる3章「ライフスタイルとデザインの革新」では、私たちの生活により身近な作品やプロジェクトが並ぶ。

エイミー・カールは、神経や肺などの体内組織をモチーフにした服「インターナル・コレクション」シリーズをデザイン。人間の内側を外側へとひっくり返し、衣服の概念を覆す。

電通が中心に行っているプロジェクト「OPEN MEALS」は、《SUSHI SINGULARITY》を展示。本作は、食がテクノロジーによってどう変わるのかを寿司を例にして提示するもの。データ化された食品を3Dプリンターで造形化することで、どこでも同じものが食べられるようになるかもしれない──そんな将来的に起こりうるかもしれない、食のデータ化を示唆する作品だ。

4章となる「身体の拡張と倫理」は、さらに我々に直結する問題を提起する。このセクションの作品は、大きく「ロボット」と「バイオ」に分けられる。

特筆すべきは、「バイオ・アトリエ」だろう。今回、森美術館はバイオアート作品の制作や実験ができる環境として「バイオ・アトリエ」を日本で初めて美術館内に設置した。この内部では、複数の作品を進行形で見ることができる。

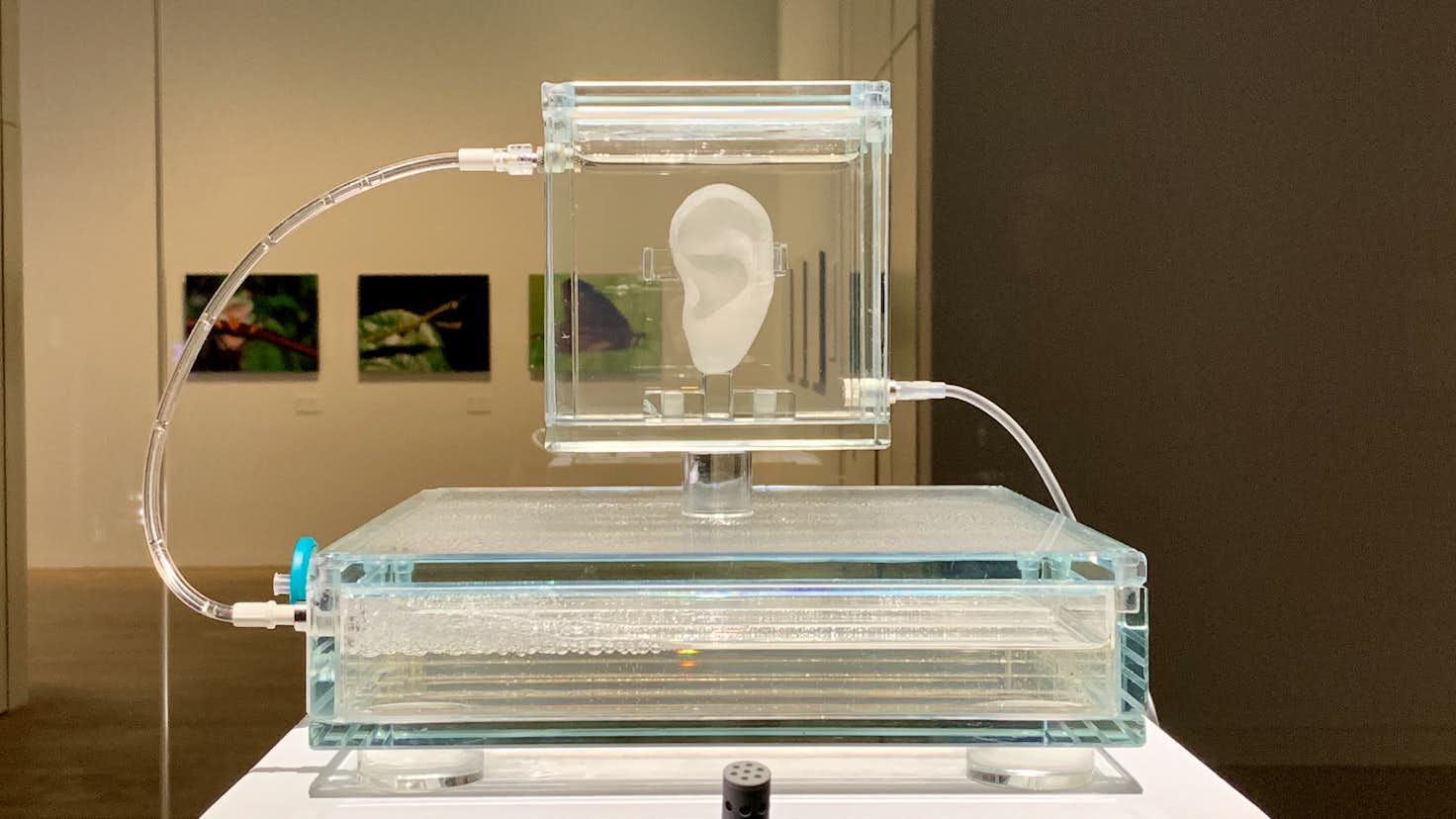

例えばディムート・シュトレーペはゴッホが切り落とした左耳を、その末裔から採取したDNAによって再現するプロジェクト《シュガーベイブ》(2014-)を展示。ゴッホという美術史上の重要人物を通して、クローン技術による倫理的な問題などを問う。

またバイオ・アートとしては、アギ・ヘインズによる遺伝子デザインされた赤ん坊のモデル「変容」シリーズ、オランウータンと人間の架空の交配から「人間のニーズを合わせて人工的に進化させることはどこまで許されるのか」を問いかけるパトリシア・ピッチニーニの《親族》(2018)など、注目すべき作品が並ぶ。

いっぽうロボットをモチーフにした作品では、来館者の顔を写生するパトリック・トレセの《ヒューマン・スタディ#1、5 RNP》(2012-18)などに注目したい。

元画家であるトレセは、5台の個性あるロボットに写生という美術の基本的な動作を行わせ、そのプロセスと結果を展示。人間は他人をどのように理解し、ロボットは人間をどのように理解しているのか。その関係性を問うものだ。

そして本展を締めくくる「変容する社会と人間」では、急速に進化していくテクノロジーのなか、人間とは何か、幸福や生きる意味とは何かを考察する作品が並ぶ。

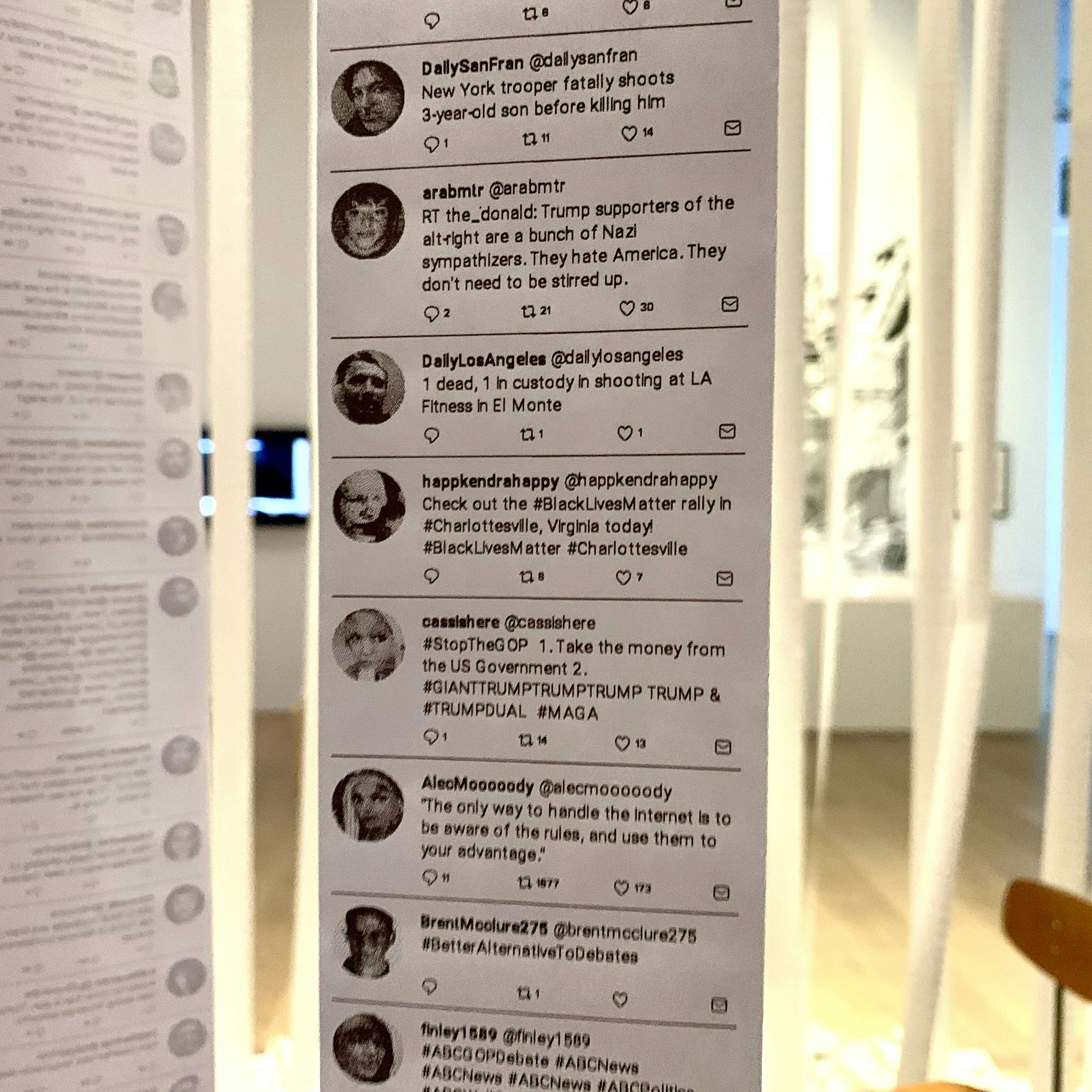

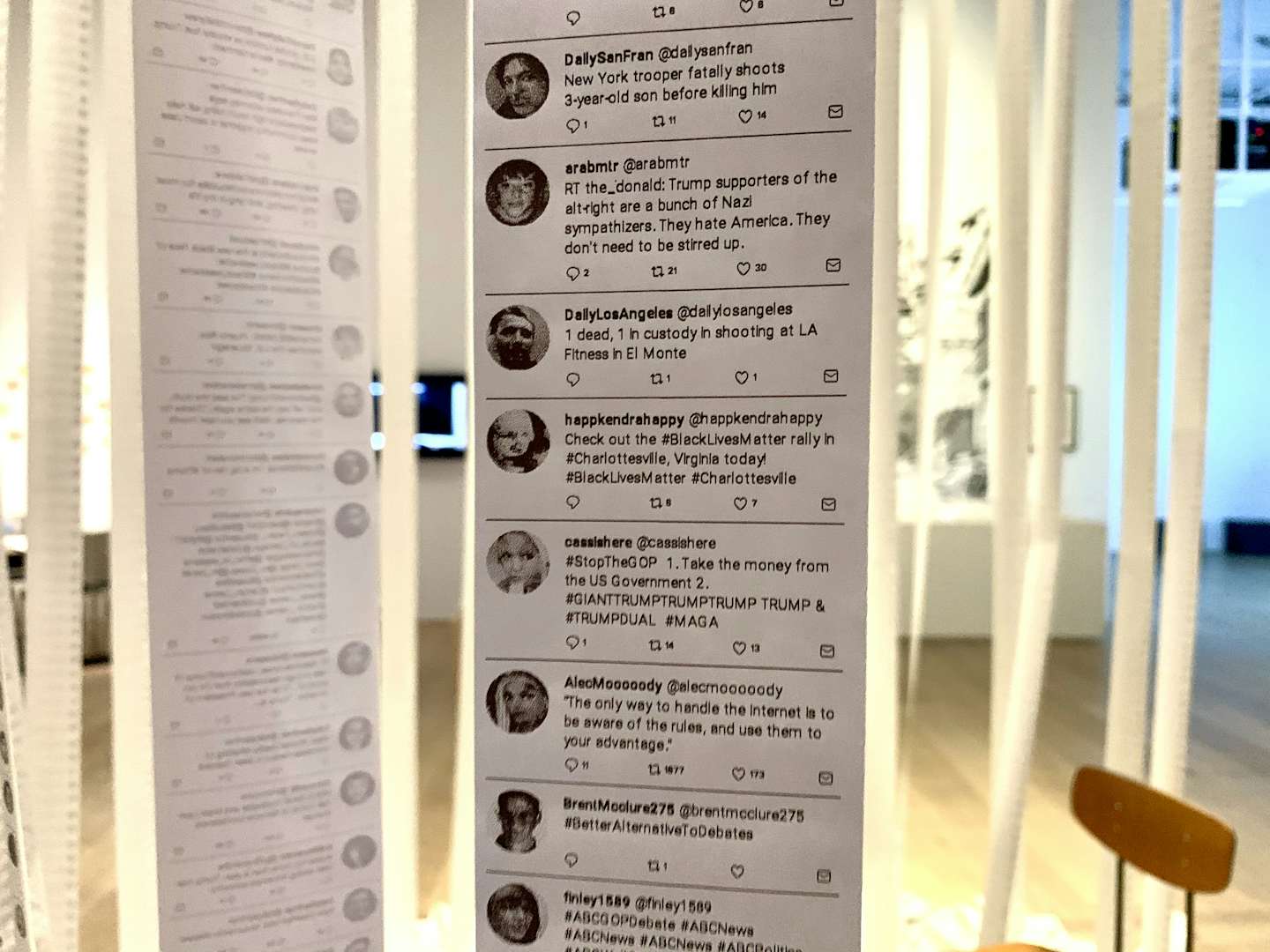

架空の人物たちの肖像とTweetを組み合わせた、マイク・タイカ《私たちと彼ら》(2018)は、SNSというバーチャルな空間を現実空間に呼び出すことで、その危うさを提示する。

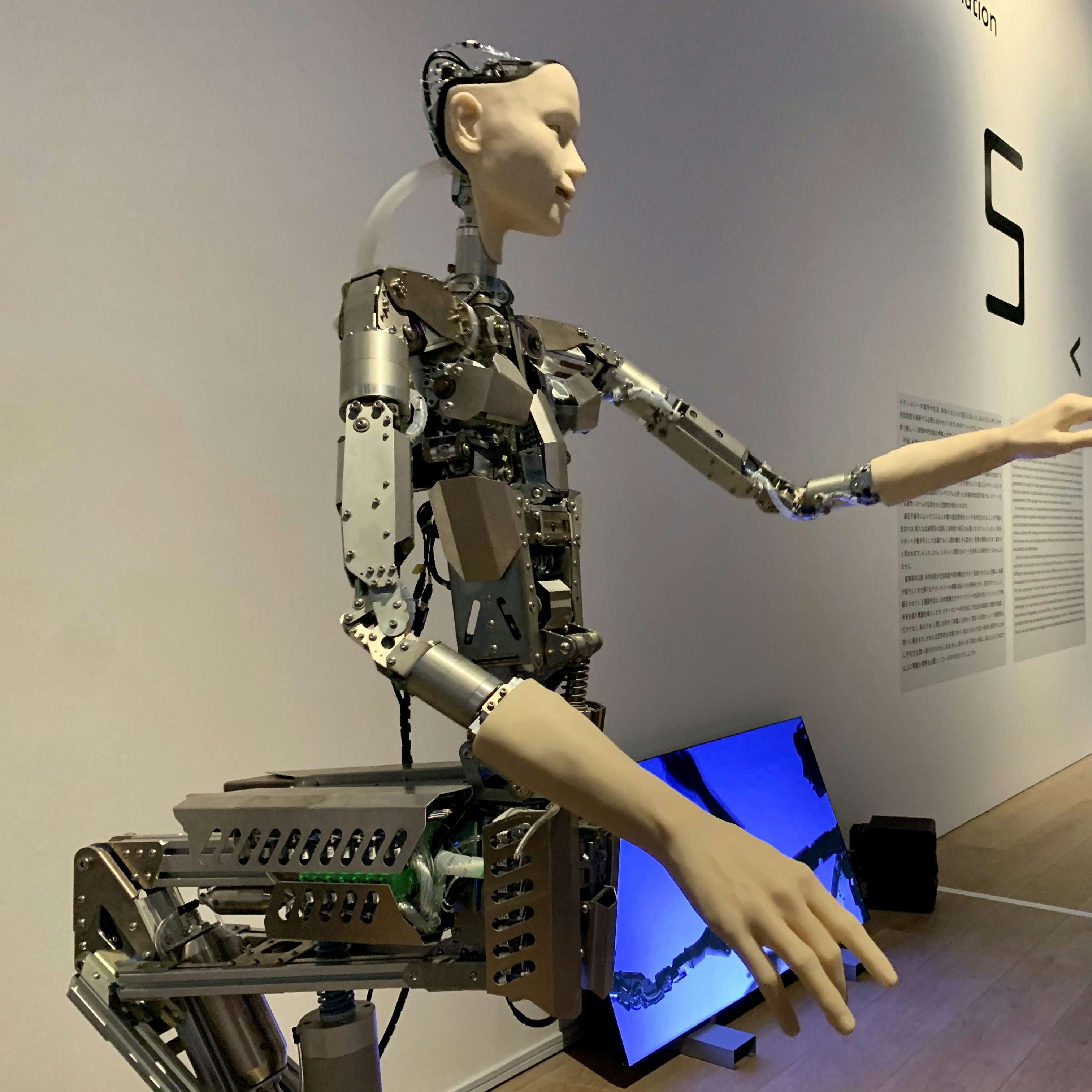

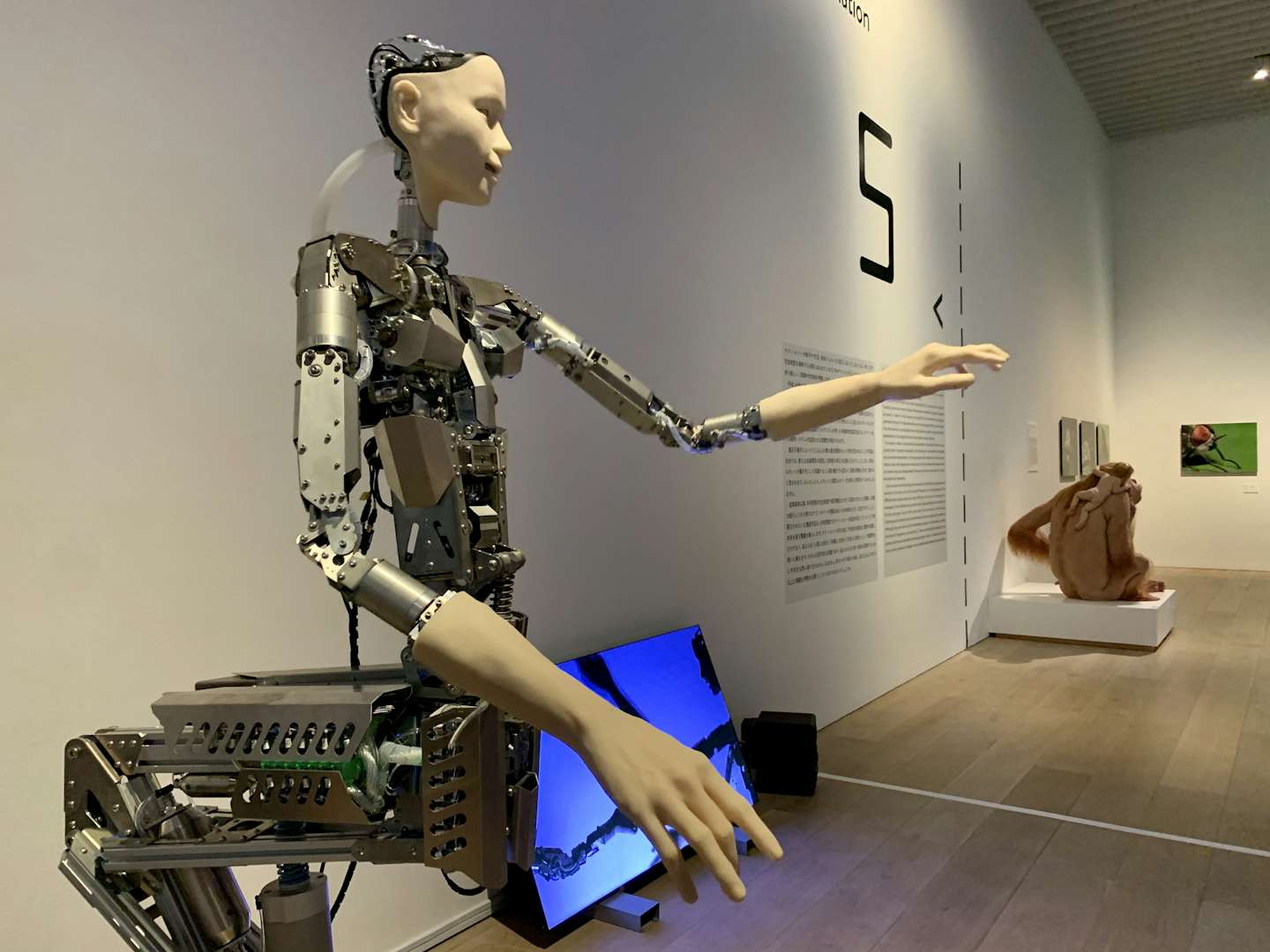

アンドロイド《オルタ3》(2019)は、「生命とは何か」をテーマに開発された作品。自律した動きと、外部情報に呼応するニューラル・ネットワーク(神経回路網)の相互作用によって動き続けるオルタ3は、自身の行動の記憶や発声も可能で、アンドロイドであるにも関わらず「人間」を強く感じさせる。

体験型のインスタレーションとしては、ラファエル・ロサノ=ヘメル&クシュシトフ・ウディチコ《ズーム・パビリオン》(2015)をぜひ体験してもらいたい。部屋に入ると来場者の顔が大写しされ、それが記録されるとともに、同時に入った他人同士をコンピュータが判断し、マッチングを行う。監視カメラが至る所に設置された現代において、人間はどう行動すべきかを否応なしに意識させる作品だ。

またビッグデータに関連した作品として、メモ・アクテン《深い瞑想:60分で見る、ほとんど「すべて」の略史》(2018)も興味深い。巨大なスクリーンに映し出される色とりどりの花や煌く宇宙の星々。これらは写真共有サイト「Flickr」で「全て(everything)」タグがついた写真をニューラル・ネットワークに機械学習させ、その学習に基づいて人工知能が自動生成したもの。人類が生成し続けるビッグデータが、誰も見たことがない風景を見せる。

本展最後を飾るのは、アウチによる《データモノリス》(2018/19)だ。真っ暗な部屋には、高さ5メートルもの直方体がそびえ、その4面に高精細な映像が映し出される。そこに映るのは、紀元前9600~7000年にトルコに建てられたとする遺跡に刻まれた紋様や周囲の環境をAIが抽象化しデータとして表現したもの。次々と移り変わるその映像を見つめながら、森美術館が提示する「未来と芸術」を振り返る場所ともなる。