ブルーノ・タウトや柳宗悦らの「東北へのまなざし」を通し、東北に息づく営みの力に迫る

建築家ブルーノ・タウトや民藝運動の提唱者・柳宗悦らが東北に向けた「眼差し」を通し、そこに息づく営みの力を検証する展覧会「東北へのまなざし 1930-1945」が、東京ステーションギャラリーで開幕した。

1930年代から1945年にかけ、先端的な意識を持った人々が相次いで東北地方を訪れ、この地の生活や文化に注目した。仙台で工芸指導を行ったドイツの建築家ブルーノ・タウトや、東北を「民藝の宝庫」と呼んだ柳宗悦、山形の自然素材を調査したシャルロット・ペリアンらがその一例として挙げられる。

また、青森で「考現学」を実践した今和次郎・純三兄弟や、農村漁村の情景を記録した福島の画家・吉井忠など東北出身者たちも、故郷の人々と暮らしを見つめ直し戦中期の貴重な記録を残している。こうした東北に向けられた複層的な「眼」を通し、ここにいまも息づく営みの力をあらためて検証する展覧会が、7月23日に東京ステーションギャラリーで開幕した「東北へのまなざし 1930-1945」展だ。

本展は、今年岩手県立美術館(4月9日〜5月15日)でスタートを切り、福島県立美術館(6月4日〜7月10日)での開催を経て、最終的に東京ステーションギャラリーへと巡回したもの。3館の企画のもと、日本民藝館からの特別協力を得ている。

会場は「ブルーノ・タウトの東北『探検』」「柳宗悦の東北美学」「郷土玩具の王国」「『雪調』ユートピア」「今和次郎・純三の東北考現学」「吉井忠の山村報告記」といった6章構成。約400点におよぶ作品や資料を通し、東北に目を向けた人たちの「眼差し」を追う。

1章では、1933年に来日した建築家ブルーノ・タウト(1880〜1938)に注目。仙台の商工省工藝指導所でデザイン規範を約半年間指導し、高崎でも工芸品のデザインや指導に携わったタウトは、わずか3年半の日本滞在で3回もの東北探訪を行った。同章では、タウトの秋田の旅を年表形式で追うとともに、仙台や高崎でデザインした工芸品、死後に日本の友人に託された日記、アルバム、原稿などの遺品を展示し、東北での足跡をたどる。

2章では、東北を「驚くべき富有な地」や「民藝の宝庫」としてとらえた柳宗悦(1889〜1961)の活動を紹介。民藝運動を提唱し、手工芸のなかに「生活に即した」「健康的な」独自の美を見出した柳は、1927年から44年までに20回以上、東北を訪れている。芹沢銈介が制作した《日本民藝地図(現在之日本民藝)》に始まった同章では、柳が東北各地で収集した蓑、刺子、陶芸などの品々や、芹沢、棟方志功らの作品が展示されている。

1章と2章の企画構成を担当した沢良子(福島学院大学教授/建築史家)は、「東北の力をノスタルジックに発見した柳に対し、タウトは非常に即物的に東北が持っているプリミティブで現象的な力に注目したのではないかと思う。ふたりの対比とつながりを展示で見ていただければ」と述べている。

昭和初期、交通機関の発達により旅行ブームが生まれ、地方への関心が高まった。本来、子供が楽しむものであった郷土玩具は、大人の趣味・収集の対象にもなっていった。3章では、主に福島の西田記念館の収蔵品による100体以上のこけしをはじめ、土人形、張子人形などの東北各地の郷土玩具を系統別に展示し、もうひとつの手工芸とも言える郷土玩具の世界を味わうことができる。

4章では、経済恐慌や凶作に陥った東北地方の救済の道を探るため、1933年に山形県新庄に設置された「積雪地方農村経済調査所」(通称、「雪調(せきちょう)」)の活動を紹介。フランスから招聘されたデザイナー、シャルロット・ペリアン(1903〜1999)が山形の素材とモダンデザインを融合させた家具や、民家研究の第一人者で青森生まれの今和次郎(1888〜1973)が設計した雪害を受けにくいトンガリ屋根の試験農家家屋など、雪国の農村にユートピアを夢見た「雪調」の活動を追う。

続く5章と6章の企画構成を担当した黒石いずみ(青山学院大学総合文化政策学部教授/建築理論研究者)は、本展の開幕にあたり次のように語っている。「今回の展示で特徴的なのは、今和次郎や吉井忠などの東北出身者と、ペリアンやタウト、柳など東北出身ではない人たちとの対比的な関係。つまり、眼差されるものを発現し、そこから学ぶという総合性が、今回の大事なテーマだ」。

5章では、都会の人々の行動パターンや装いを独自の目線で路上観察し、データを採集、分析する行為を「考現学」(考古学に対する造語)と名づけた今和次郎や、この手法を引き継いだ弟の今純三(1893〜1944)が郷里で行った考現学の実践を紹介し、東北の暮らしの風景を浮かび上がらせる。

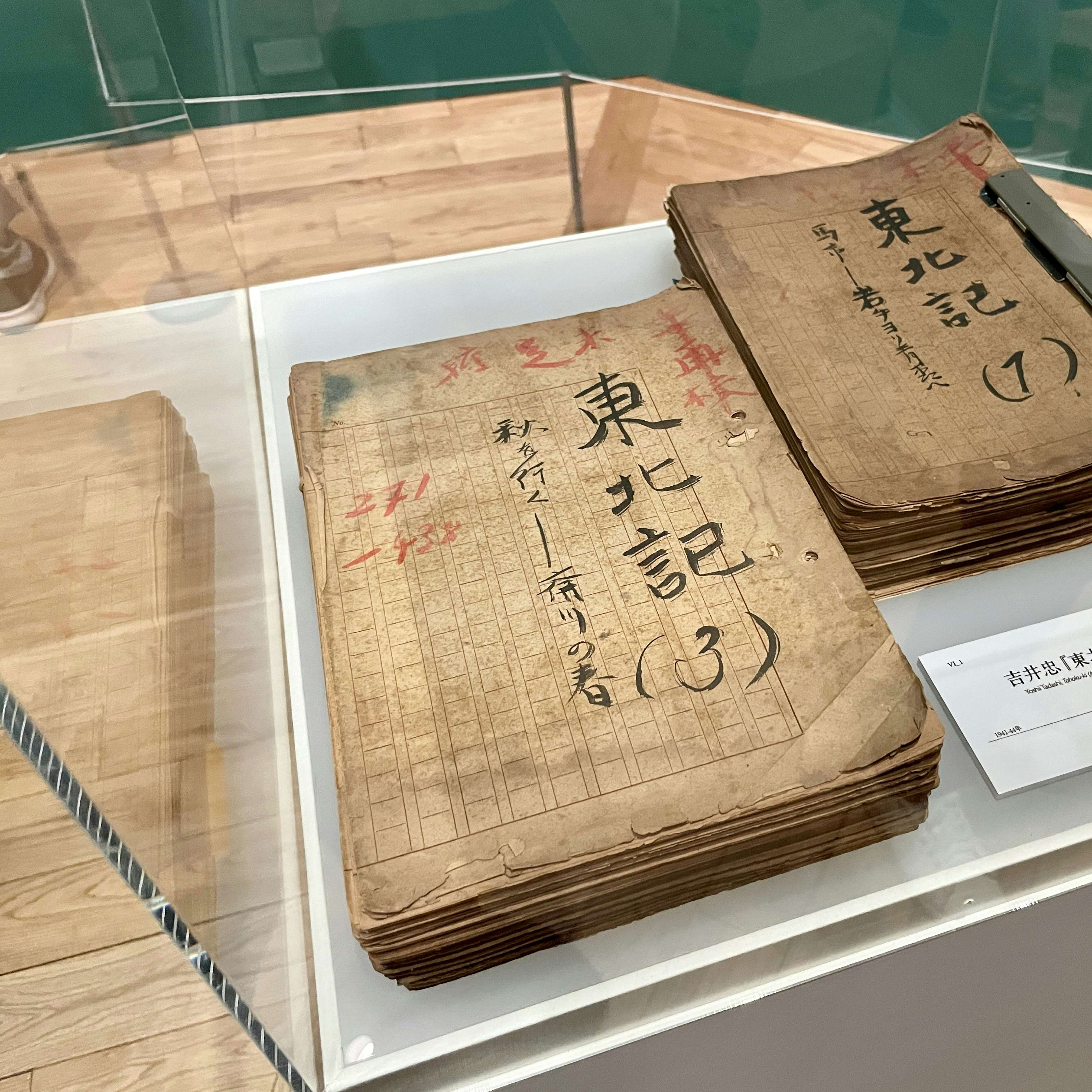

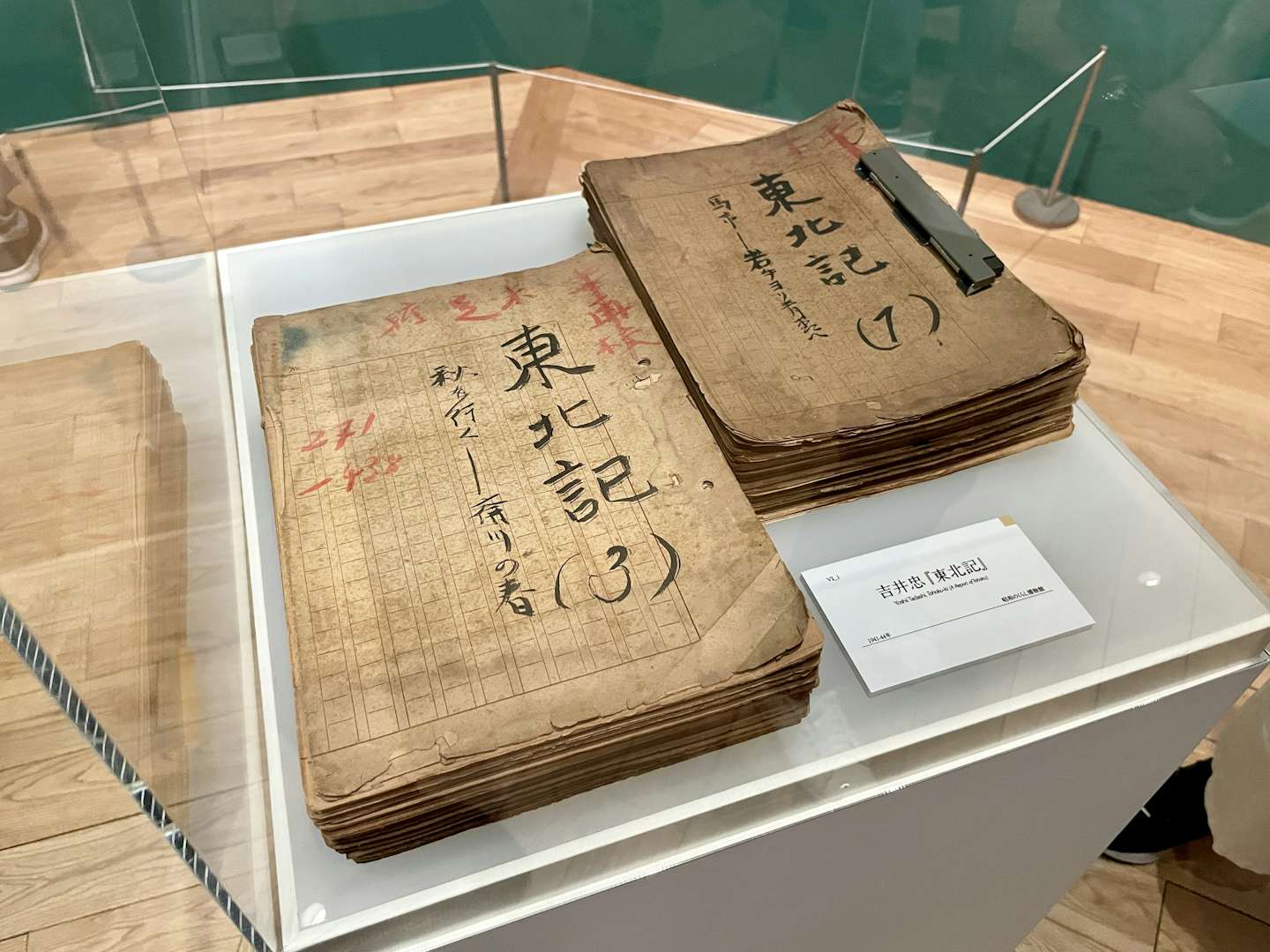

6章では、福島出身の画家・吉井忠(1908〜1999)が1941年から3年間、東北各地の農村漁村を訪ね歩き、物資の乏しい戦時下において貧しくも粘り強い農民たちの営為を記録したスケッチやメモを展示。終戦直前の東北地方の労働者たちの姿や生き方を生き生きと伝えている。

東北地方に目を向けた人たちや、そこを生きていた人たちの様々な「眼差し」を通し、その土地で生まれた品々や、人々の生活や文化の実態を紹介する本展。ぜひ会場に足を運び、その営みの力を目撃してほしい。