布を問い、染色を問い、文化を問う。ACACで重なった福本繁樹、福本潮子の作品とオセアニアの布

青森公立大学 国際芸術センター青森(ACAC)で、染色による作品制作を続けてきた福本繁樹、福本潮子の作品と、ふたりの創作の原点となったオセアニアの布を展示する展覧会「発現する布 オセアニアの造形と福本繁樹/福本潮子」が開幕した。会場の様子をレポートする。

青森公立大学 国際芸術センター青森(ACAC)で、南太平洋メラネシアで育まれた手仕事の布と、「染め」だからこそ可能な表現を追求してきた福本繁樹、福本潮子の作品群を交感させる展覧会「発現する布 オセアニアの造形と福本繁樹/福本潮子」が開幕した。会期は6月18日まで。担当学芸員は慶野結香。

まずは福本繁樹、福本潮子の略歴について確認したい。福本繁樹は1946年滋賀県生まれ、京都育ち。京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)で西洋画を学び、89年までは家業の和装染色業に従事していた。京都市立美術大学ニューギニア調査隊に参加するなど、69〜90年にかけて南太平洋の美術を探査し、76年には『メラネシアの美術』(求龍堂)を出版。80年代後半からは国際展に参加するなど、作品発表を本格化させてきた。

いっぽうの福本潮子は1945年静岡県生まれ。福本繁樹と同様に京都市立美術大学で西洋画を学び、ニューギニア調査隊に参加。二代目龍村平蔵のもとで京都の染織文化を学び、日本の伝統と独自の技法を組み合わせた藍染め作品を80年代より国際展で発表してきた。

本展ではまず、ふたりの創作の原点ともいえるオセアニアの布を展示することで、布文化の持つ多層性や根源的な迫力が提示される。

壁面に展示されているのは、膨大な数のタパ(樹皮布)。タパは南太平洋のみならず世界の熱帯地域で広く見られる布で、衣料のほかに敷布や寝具、装飾などに広く使われてきた。今回展示されているのは、パプアニューギニアのオロ州で福本繁樹が71〜80年と2020年に収集したものだ。

タパには植物や泥から得た染料や顔料で様々な模様が描かれており、これらは各村や各家族の独自のものであると同時に、つくり手の即興的な解釈や遊びも認められるものだという。

タパの対面の壁には、タパと同様に南太平洋で使用されるパンダヌス布が敷き詰められるように展示されている。これらはヴァヌアツで制作されたもので、パンダヌス(タコノキ)の葉の繊維でつくられたものだ。こちらもタパと同様に集団のアイデンティティとしての文様が染められている。

生活と文化の双方を内包し、たんなる素材を超えたこれらの布が、染色と布について追求し続けてきた福本繁樹、福本潮子の創作に多大な影響を与えたことをうかがい知ることができる。

こうしたオセアニアの布とふたりの作品をともに展示することについて、学芸員の慶野は次のように語る。

「かつて両氏が参加した調査隊は、オセアニア圏の未開とされた文化を西洋的な価値観にもとづく興味によって調査しようという側面があったことは事実だ。しかし、両氏はこうした文化圏への興味や研究活動と、みずからの創作をこれまで分けて考えてきた。そこには、ロマン的な民族への憧れについての疑義があったといえる。今回、こうしたオセアニアの布と両氏の作品を同時に展示するにあたっては、研究発表的にコレクションをみせるのではなく、布としての存在感やそこに刻まれた文化を体感してもらうことに重点を置いた。両氏が追求する、日本の伝統的な技法や技術に立脚した染めや布による創作と、オセアニアの布の持つ根源的な意味には、深いつながりが見出だせるはずだ」。

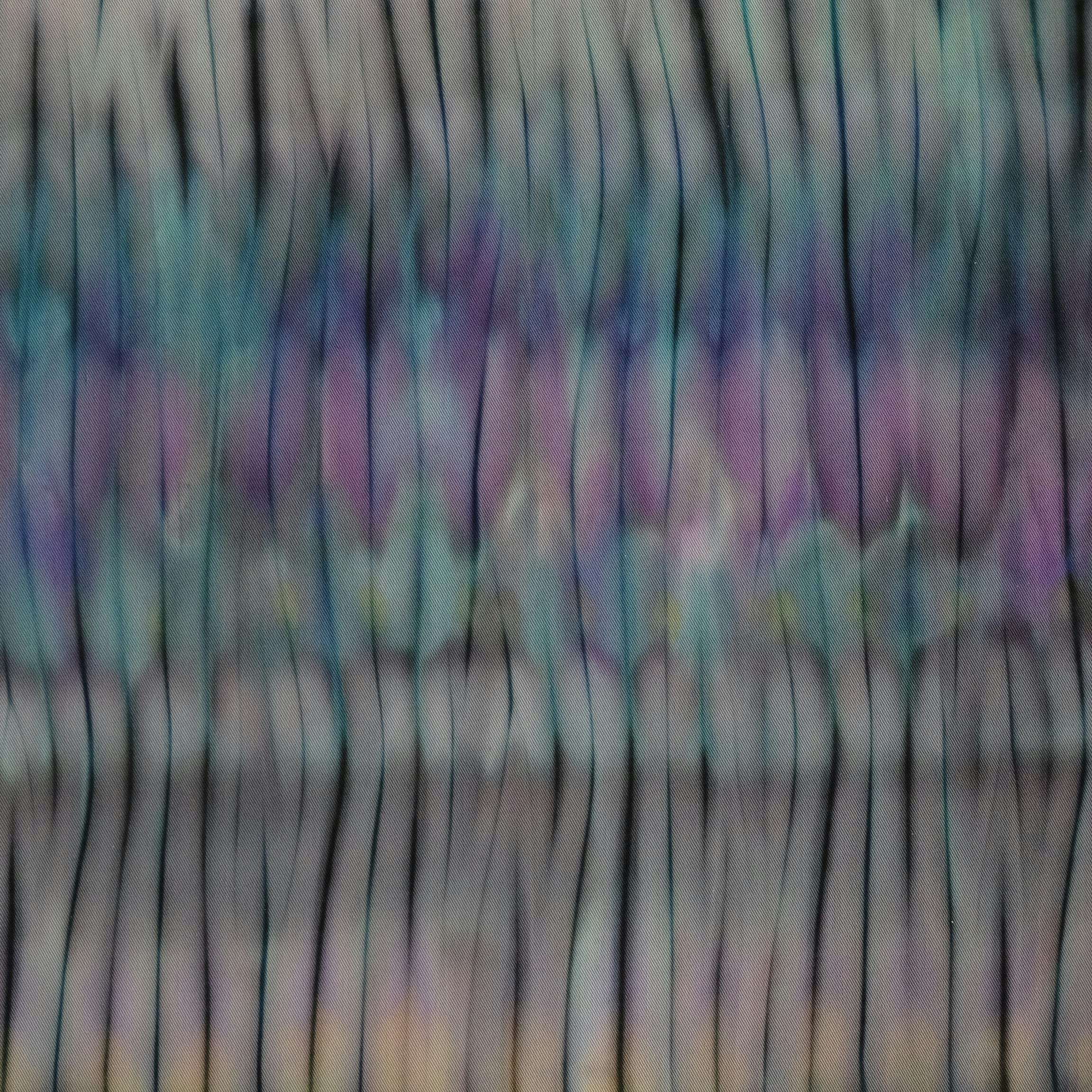

大学時代に油画を専攻していた福本潮子は、西洋の表現方法の踏襲に違和感を持ち、やがて藍染めに取り組むようになる。70年代後半からは絞りによる表現、80年代末からは滲みやぼかしの探求を複合的に組み合わせて制作を続けてきた。

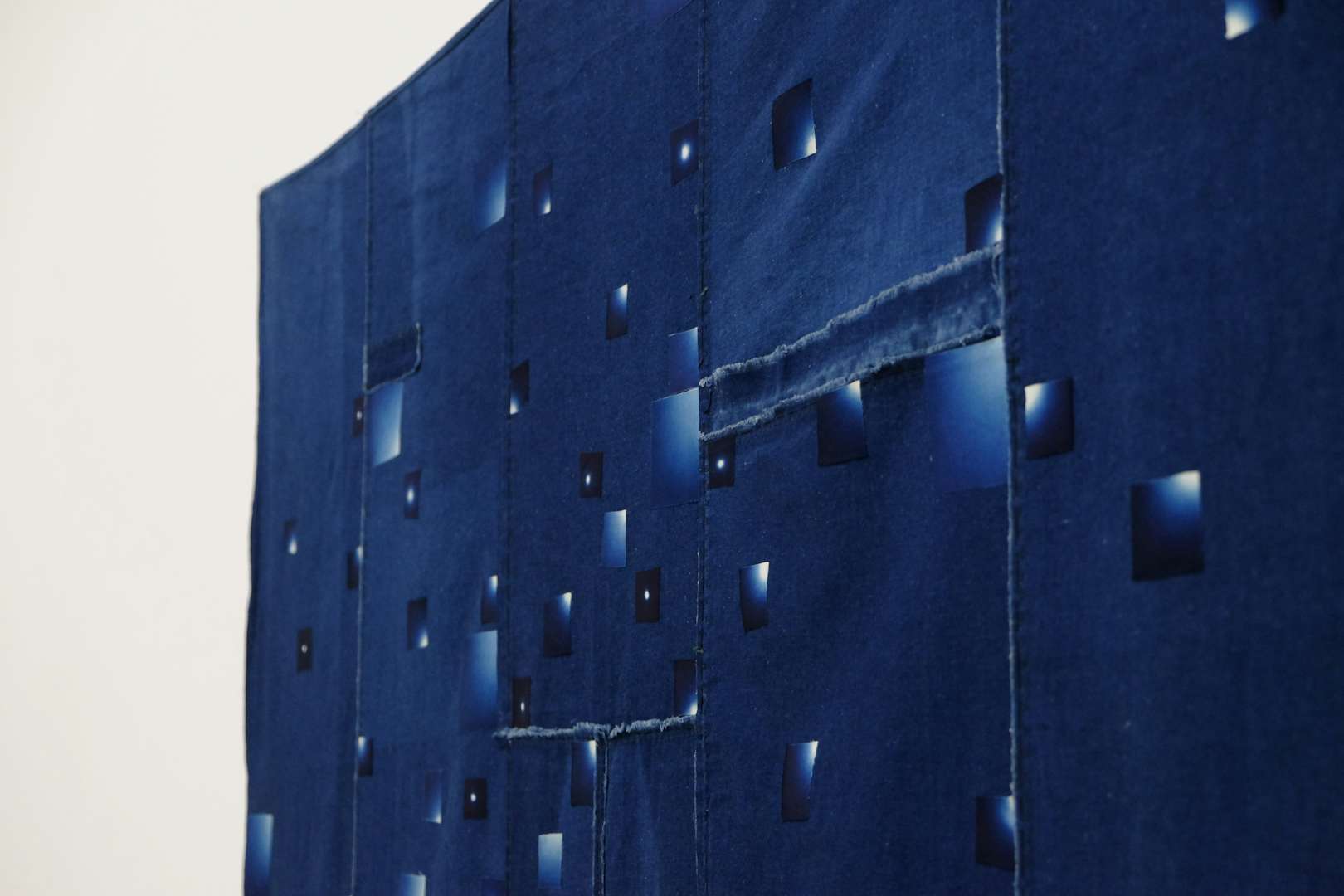

福本潮子の作品で目を引くのは、光源のように白く輝く一点絞りだ。近年の代表作となる「銀河」シリーズは、中国のトルファンで制作される綿布を重ねて絞ることで生み出したこの絞りを、藍染めの木綿布をつぎはぎし、生活のなかで使用されてきた「ボロ」にコラージュしたもの。とくに、会期中の青森上級で見られる星空を写した《北斗》は、これまでの福本潮子の探求の通過点にこの青森があることを物語っている。

また、福本潮子は古布とも向き合ってきた作家だ。大麻、紙布、藤布、科布、オヒョウといった素材を使った自然布は、日本全国で使われ、仕事着などとして残されてきた。この布を解いたうえで、福本は最小限の染めを施している。現代の布と比べると、驚くほどよく染まるというこの古布との対話が、染色という行為を通して現出している。

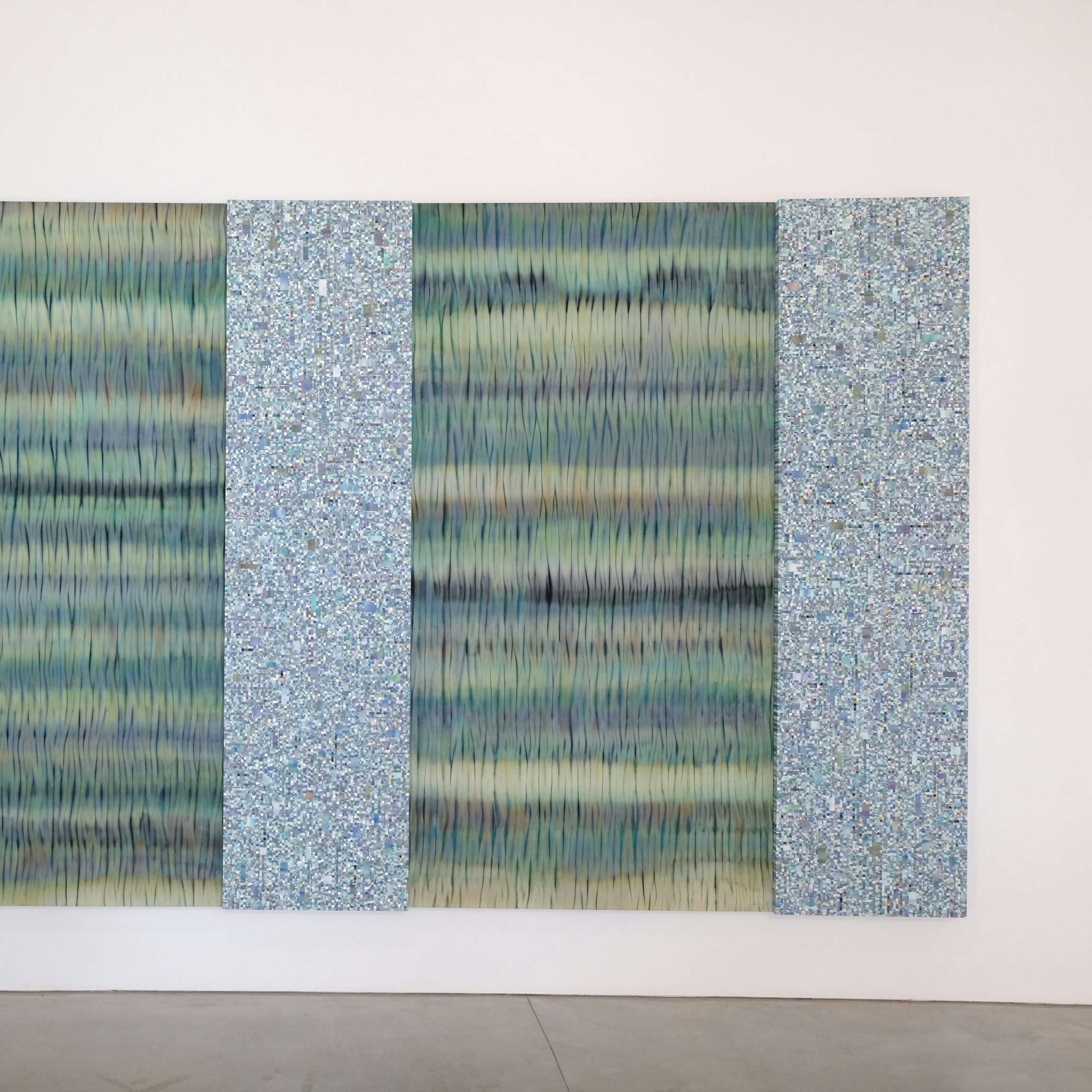

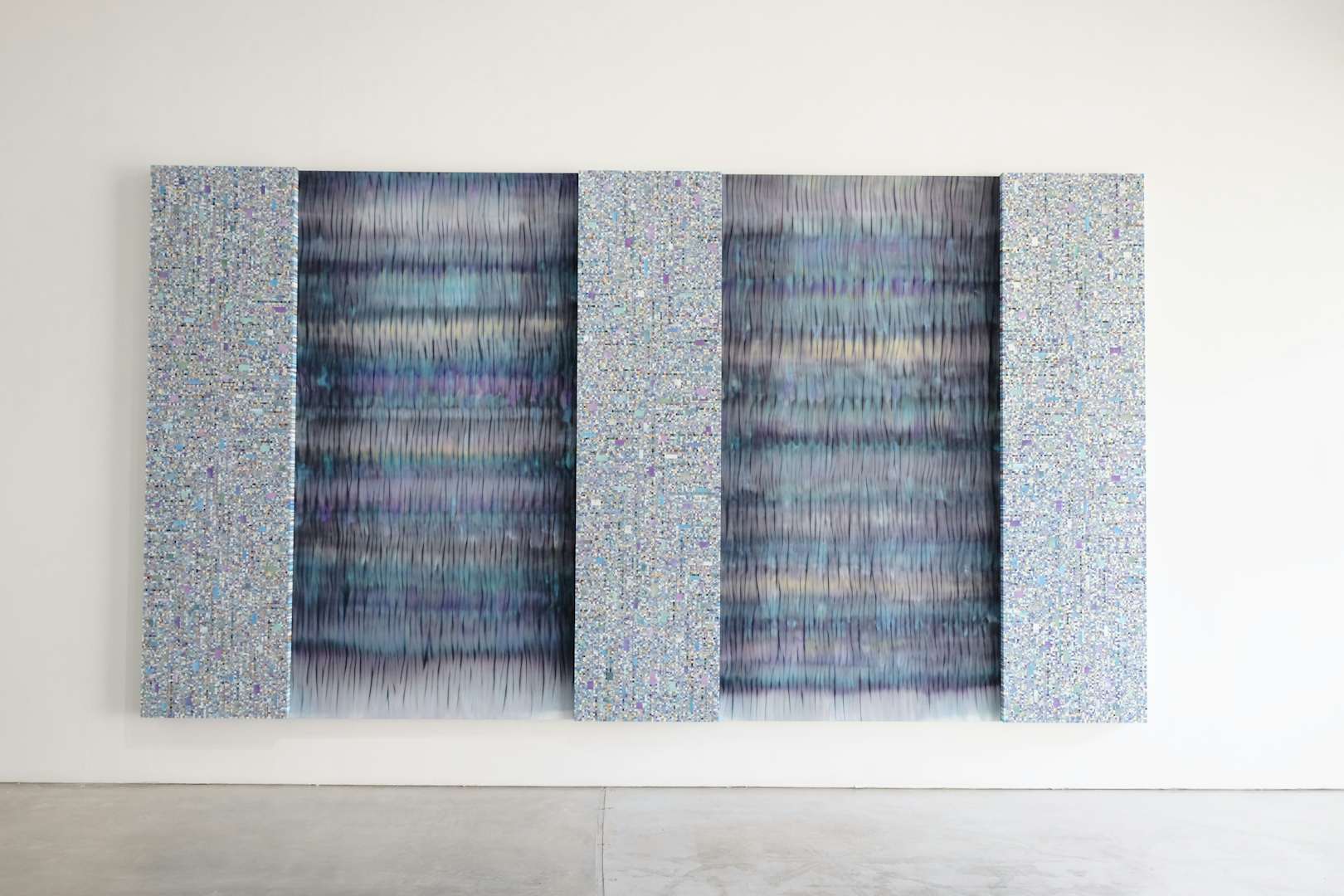

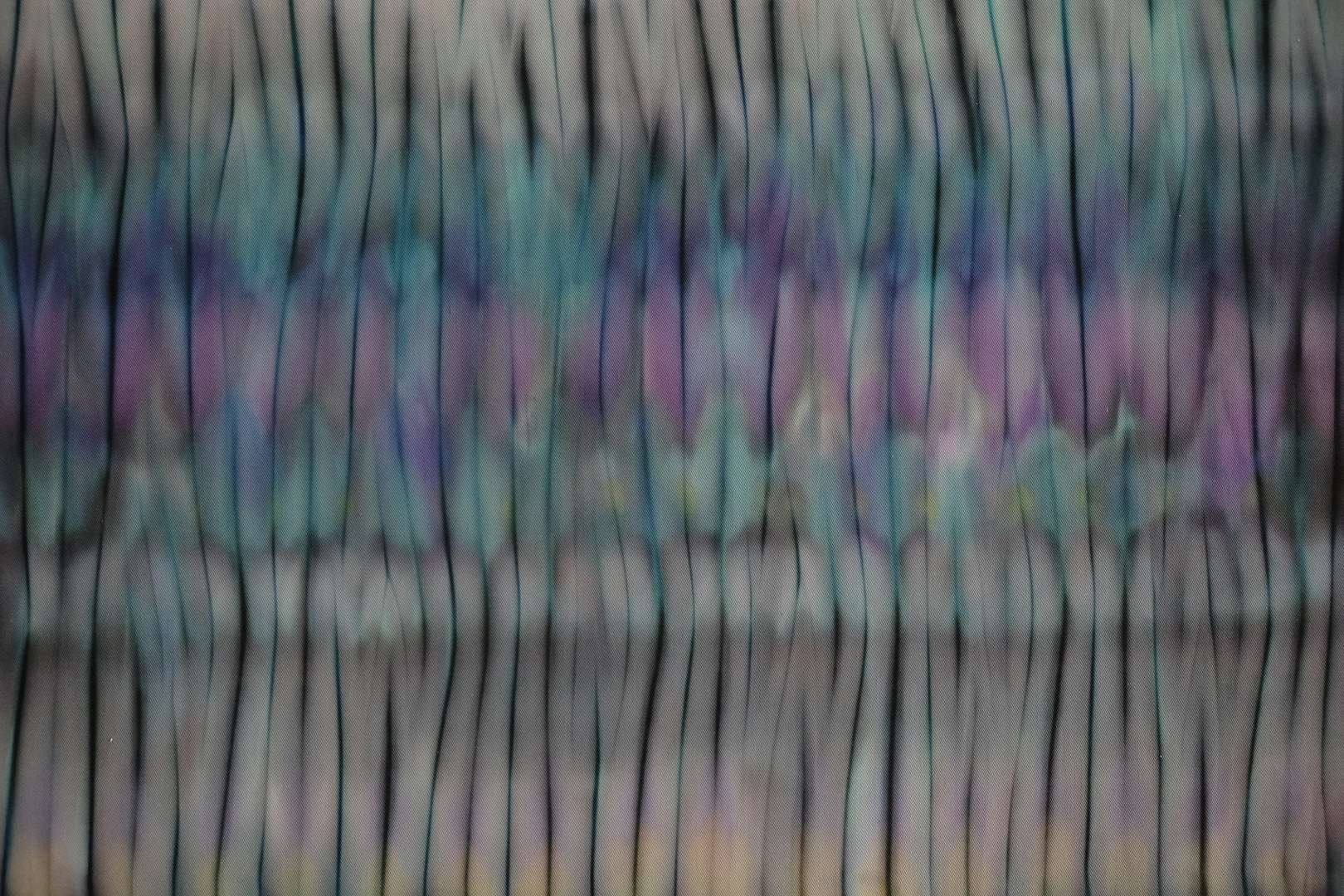

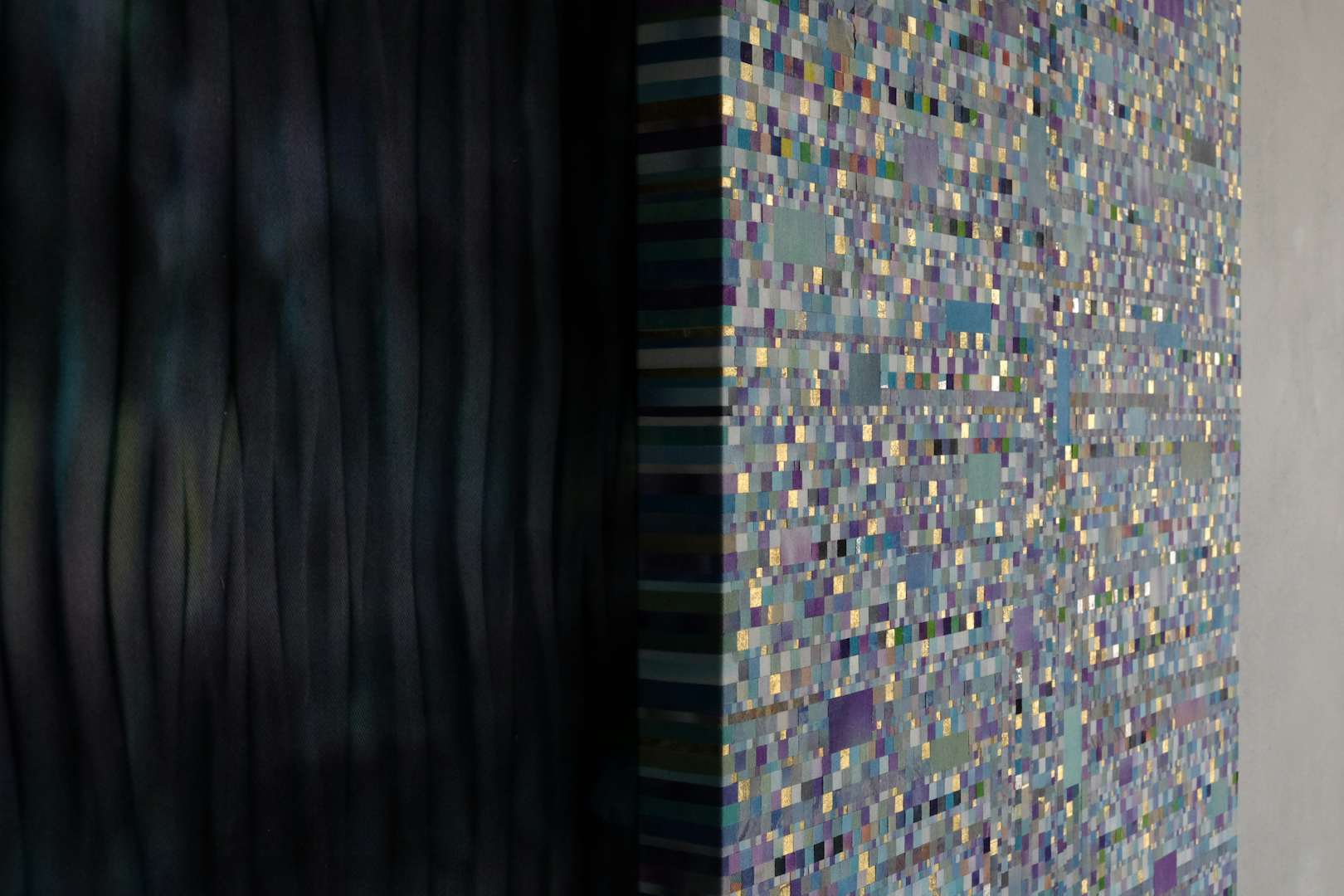

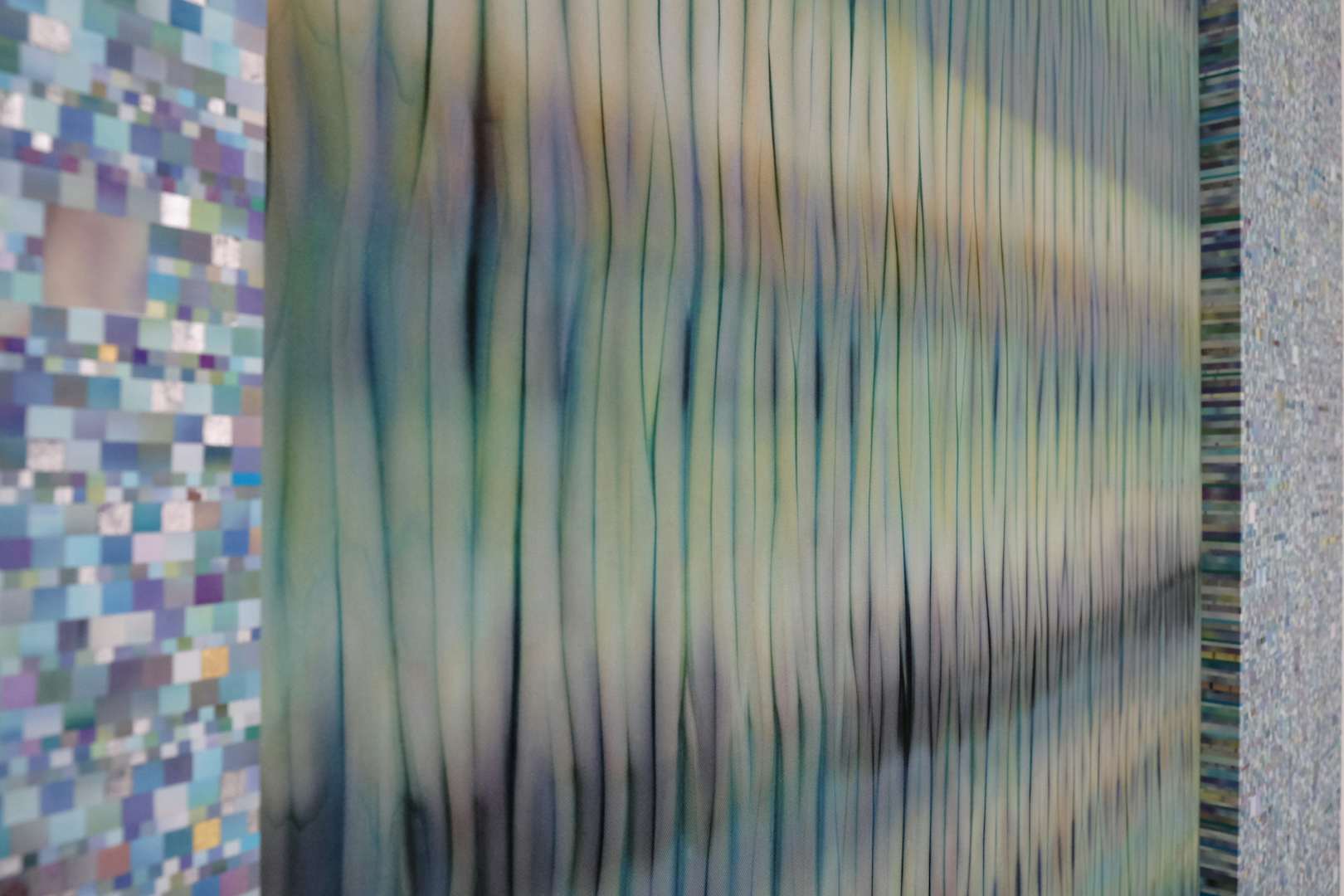

福本繁樹の作品は自然光が入るギャラリーBで展示されている。福本繁樹は「なるほど染め」と自ら名づけた、染料の動きをとらえる独自の試みを行ってきた。油彩を重ねたかのような奥行きを持つ、まるでいまも流動しているかのような波形を感じるその独特の染めは、見るものの目を奪う。

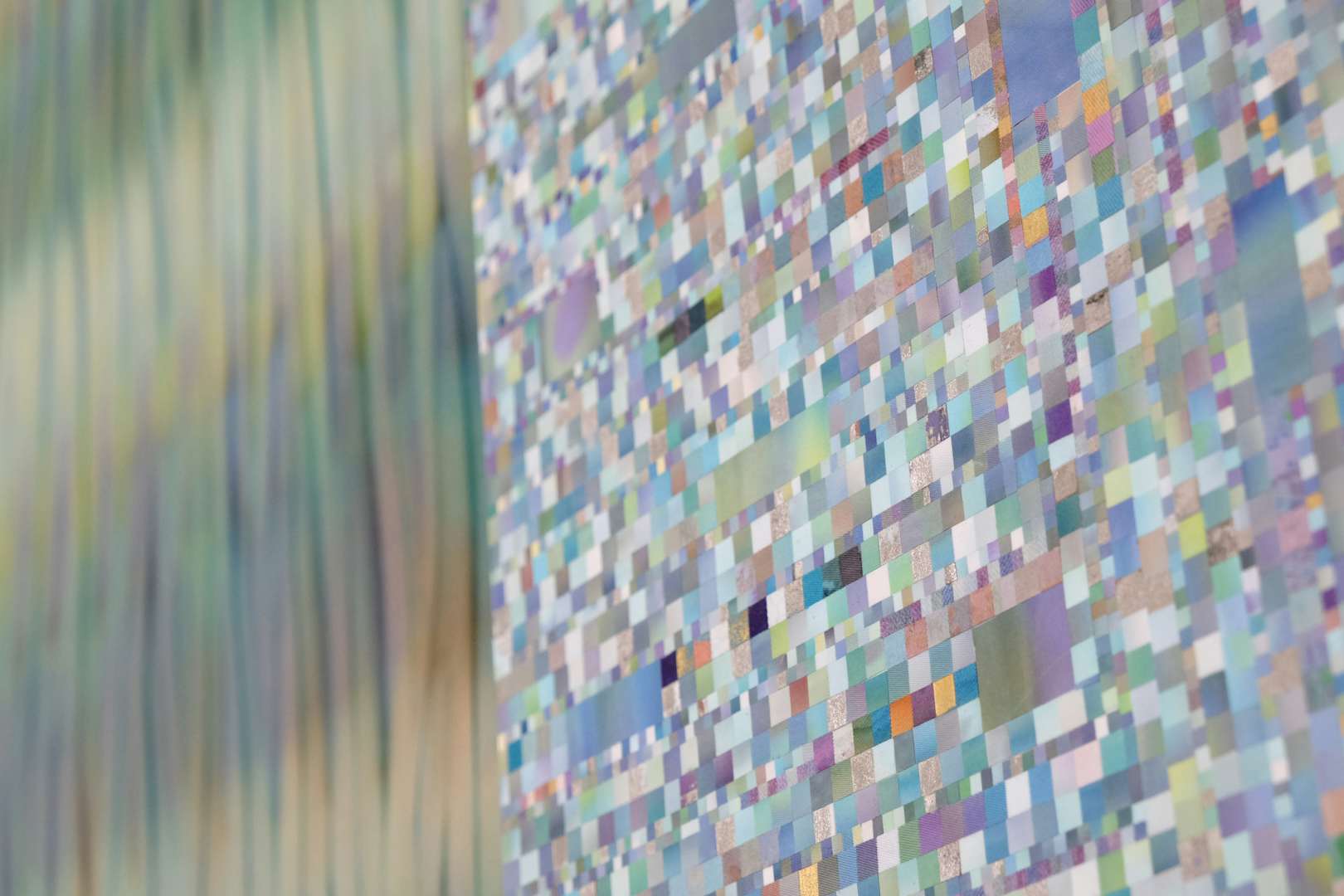

本展で展示された新作《すっちゃんちゃがら》《ちゃんちゃがら》は、このダイナミックな「なるほど染め」と緻密な「布象嵌」を組み合わせた作品だ。「布象嵌」は、「なるほど染め」により生まれた布を和紙で裏打ちして切り刻み、それを隙間なく貼り合わせて再構成するという、福本繁樹が30年以上続けてきた技法となる。

柳田國男が津軽地方で採集した「化物と踊った話」にそのタイトルが由来するという本作は、「なるほど染め」の波のような流動と、「布象嵌」の硬質な奥行きが組み合わさり、独特の空間をつくり出している。布という素材の可能性を限りなく引き出した、福本繁樹の長年の活動が結実した作品と言える。

オセアニアと青森を、布という人類に普遍の題材で結びつけながら、福本繁樹、福本潮子というふたりの作家の創作に光を当てる本展。異文化へのロマンや、過去の時代へのノスタルジーを超えて、布という素材の持つ力を拡張する展覧会だ。