「マテリアル」と「素材」のあわいで「デザイン」という行為を探る。企画展「Material, or 」はその呼び水となるか

人間と「マテリアル」の関係性を「地球」という広大な文脈から読み解くことで、そのつながりを再発見することを試みる企画展「Material, or 」が東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTでスタートした。会期は11月5日まで。

人間と「マテリアル」の関係性を「地球」という広大な文脈から読み解くことで、そのつながりを再発見することを試みる企画展「Material, or 」が東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTでスタートした。本展の企画チームは、吉泉聡(展覧会ディレクター)、石倉敏明(企画協力、芸術人類学者)、亀井潤(企画協力、バイオミメティクスデザイナー)、三澤遥(グラフィックデザイン)、中村竜治(会場構成)、山田泰巨(テキスト)、磯目健(コピーライティング)。

本展では、通常同義である「マテリアル」と「素材」を分けて考える。素材の前にマテリアルがある、という解釈のもと、マテリアルが素材になるまでのあいだに着目することで、「そもそもどこからどこまでがデザインなのか」という新たな着眼点を提示するものとなっている。

この企画の意図について、吉泉は次のように語ってくれた。「環境や循環に関する問題は現代において大切なことだが、解決策を探る前に、それらが生まれた原因について遡ってみようと考えた。『マテリアル』、つまり地球とどのように向きあうべきか、という解釈のもと、この企画に取り組んだ。私たちの身の回りには大量のものがあふれており、便利に過ごしてはいるが、それがどこから生まれてきたのかを誰も知らない。かつて人間は、マテリアルとの対話を経て、ものを生み出してきたし、(デザイナーのみならず)誰しもがやってきたことだった。これは私たちが呼び覚ますべき、戻るべき感覚なのではないのか。そのきっかけを展示で感じてほしい」。

会場には、「マテリアル」に対する参加作家の様々な思考の断片が点在している。山形県を拠点に活動するデザイナー、プリンター、採集者の吉田勝信を中心としたメンバーらによる《calling coals / coal's calling》は、同地の海岸で採集した石炭をもとに「石炭をどのように理解するか」をテーマにプロジェクトを展開。プリンター、大工、農家、編組作家といった各専門領域の視点から、石炭というマテリアルを自身の領域の素材へと転換するために行われた様々な試行錯誤が、その際のメモとあわせて展示されている。中心に置かれた石炭からは、4方向に向かって異なるアウトプットが示されているが、その過程には類似性が見られる点も興味深い。

オランダを拠点とするデザインユニットで、文化や歴史、伝統、土着性などのリサーチから生み出される作品が評価されているフォルマファンタズマ(Formafantasma)は、人間が古くから食料や道具、防護として利用してきた動物の皮革に着目する。《Craftica, Bladders Water Containers》と題された本作では、牛や豚の膀胱を用いたウォーターコンテナや、魚革をなめし利用したスツールなどを展示。古い歴史を持ちながらその機能性があまり知らてていない皮革の可能性を示すものとなっている。

本展のメインビジュアルにも使用されるのは、三澤遥+三澤デザイン研究室による《ものうちぎわ》だ。企画チームとともに海へ赴いたという三澤は、「地球のあらゆるものが集まる場所にひとつは、浜辺かもしれない」という仮説を立てた。会場では、三澤が実際に海で採集した貝や流木、石、そして原型すらわからない無数の何か、が展示されており、かたちが変わりゆくものの一瞬がとらえられている。三澤はこれを「絡まり合いながら流れ動く地球の縮図」と称している。

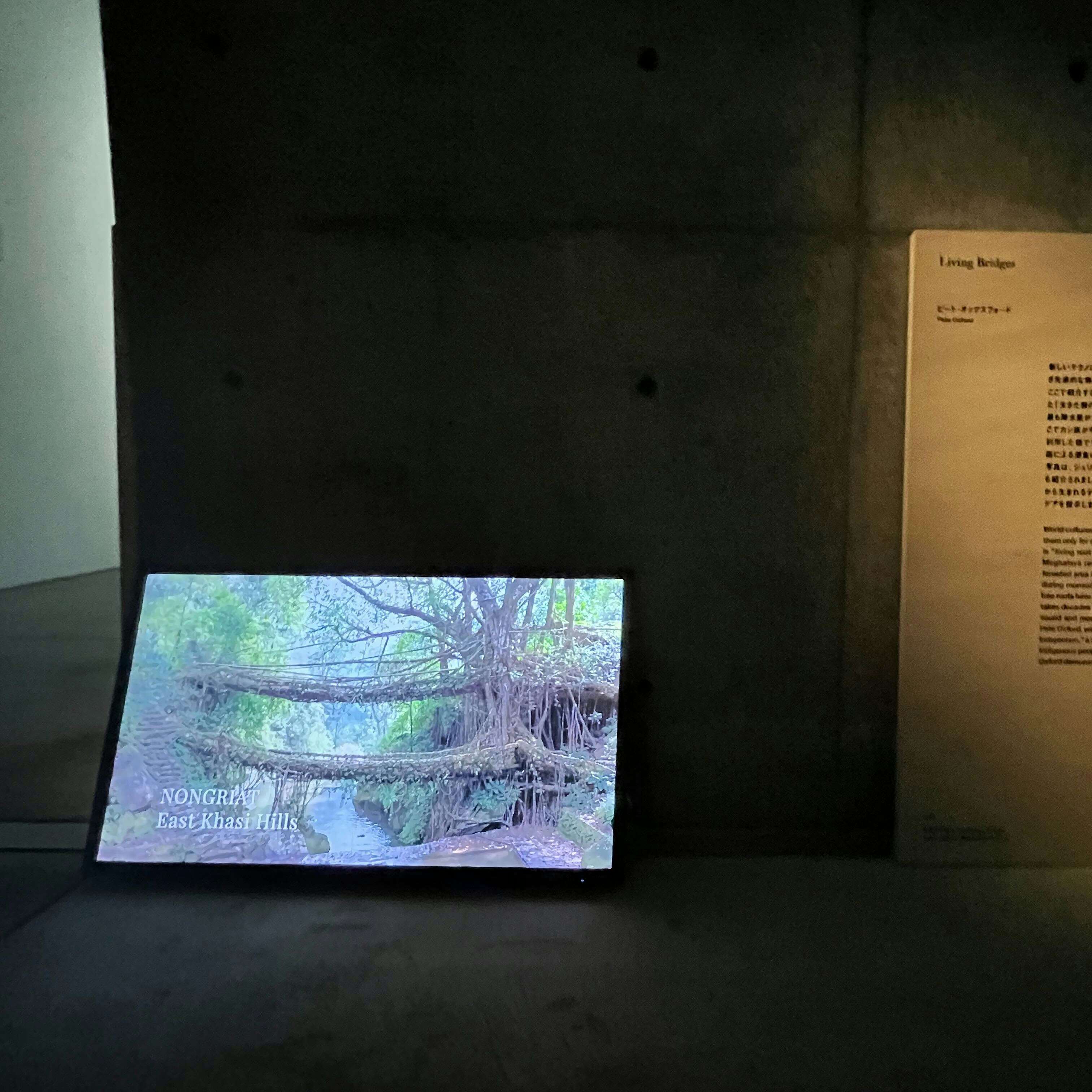

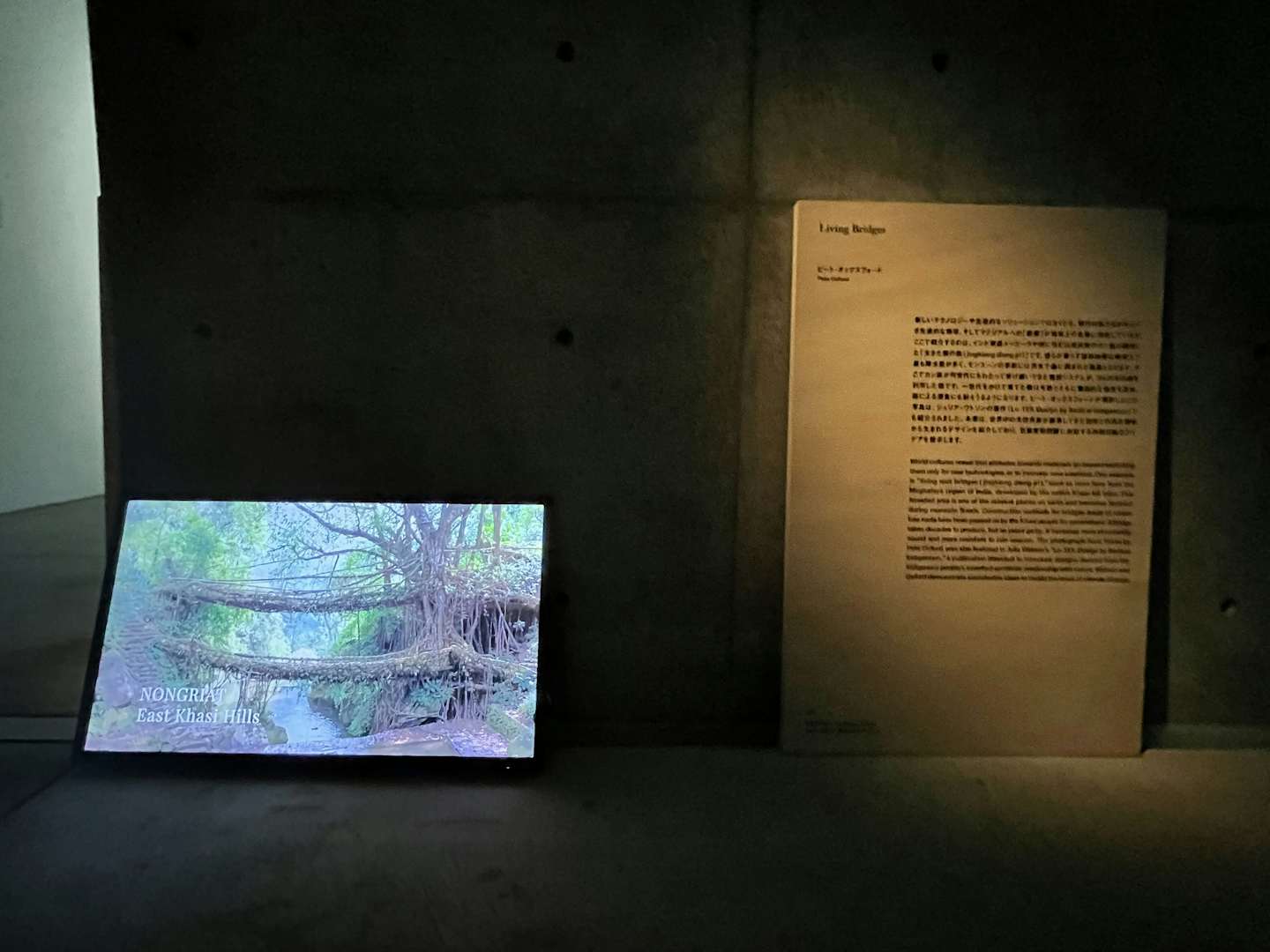

暗室では2つのアプローチが紹介されている。ピート・オックスフォードが撮影した本作では、インド東部のメーガーラヤ州に住む山岳民族であるカシ族が開発してきた「生きた根の橋(Living Bridges)」の事例を提示。モンスーンによる洪水が多く、人工橋をかけることが現実的でないこの地域では、何世代にもわたってこの根による橋が形成された。いまや雨による侵食にも耐えうる強度を持っているという。

徹底したフィールドワークとマタギの活動から、自然と人との関係性をテーマとしてきた作家・永沢碧衣は、会場内に冬眠中のクマを出現させている。人間はマテリアルと生きているとともに、自分たちもマテリアルであると考える永沢は「共異体との出会いを呼び起こす」ことをテーマに制作。クマとの出会いは、我々とは異なる存在ながらも、同じ地球でともに生きるものであることを再認識させてくれるだろう。

この2つのアプローチは、人や動物が自然環境に応じて共存してきたことを示唆している。

機能性のあるプロダクトが、通常とは異なる状態で設置され、まるで美しい彫刻作品のように展示されている。多摩美術大学統合デザイン学科の卒業生と在校生で構成されるBRANCHの「性質の彫刻」シリーズは、プロダクトやその空間の性質を意図せぬ方向に見出し、新たな価値として注目することを、彫刻という形態を通じて鑑賞者に提示するものだ。会場には脚立や箒のほかにも同シリーズ作品が潜んでいるため、ぜひ探してみてほしい。

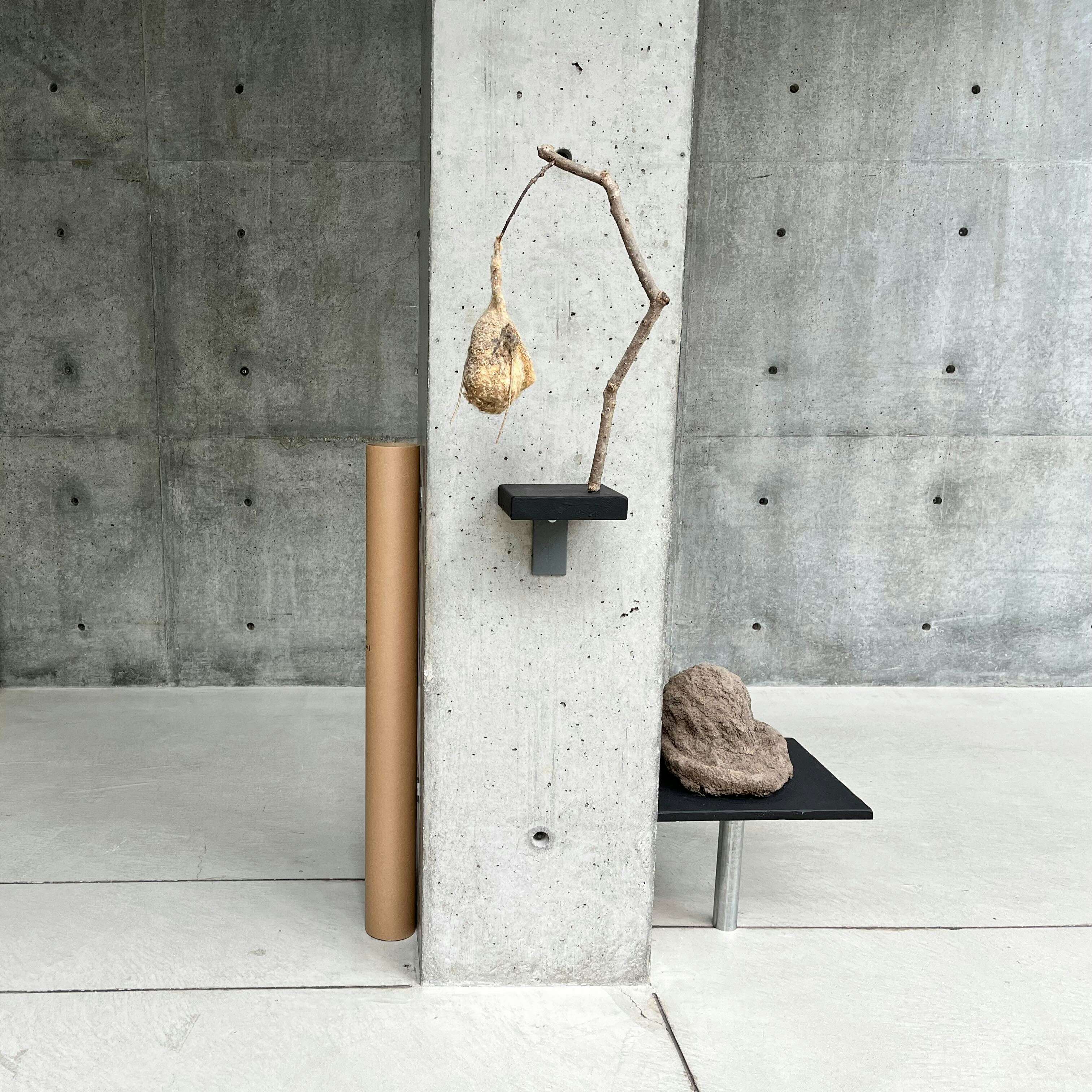

展覧会を1周する頃、あなたはいくつ鳥の巣を発見できただろうか。会場には様々な鳥の巣が点在している。鳥は自然やマテリアルと対話を重ねながら自身の巣をつくりあげており、これらの事例は、本展が示したい「あるべきすがた」と重ね合わせられている。

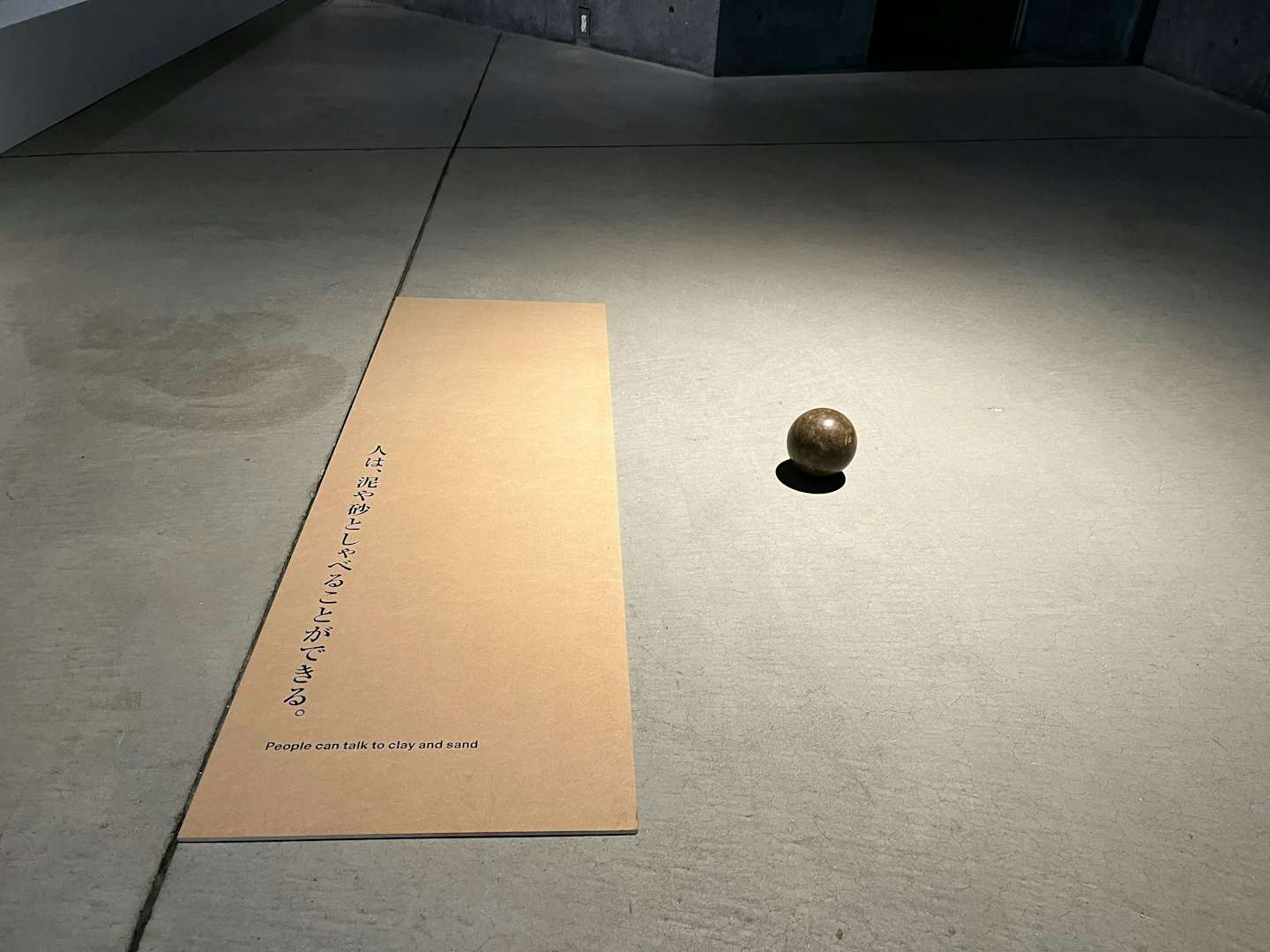

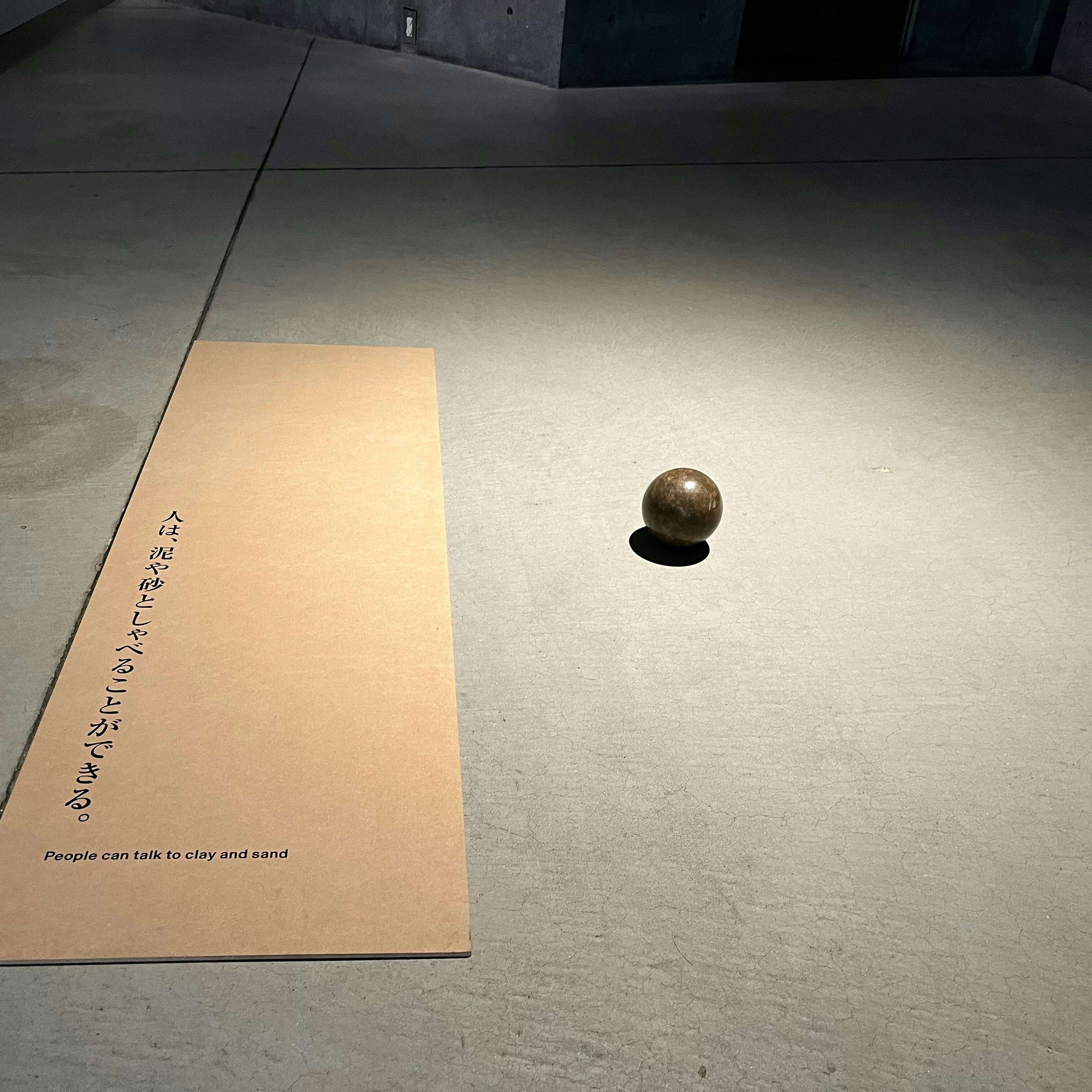

本展は、展示台や順路などが存在せず、会場内に作品が点在しているのが特徴だ。そのため、空間内を散策しながら作品を発見・観察するという能動的な鑑賞体験が促されている。また、床置きの作品が多く、その場に屈みながら対象を観るという行為は、自身が幼い頃に地面にある土や植物、虫などをまじまじと観察していた記憶が思い起こされるような体験であった。

様々なものや情報であふれかえるこの現代社会において、我々が物事の成り立ちについて考える機会はそう多くはないだろう。本展は、身の回りにある様々な物事の原初に立ち返るきっかけを与えてくれるのものとなっている。