無重力願望、そして記憶のなかの小宇宙。夢と現実を結ぶ「倉俣史朗のデザイン」

世田谷美術館で「倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙」がスタート。1960年代以降のデザイン界において、世界的に高い評価を受けたデザイナー・倉俣史朗の詩情あふれるデザインを読み解き直すものとなる。会期は2024年1月28日まで。

東京都世田谷区の世田谷美術館で「倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙」がスタートした。1960年代以降のデザイン界において、世界的に高い評価を受けたデザイナー・倉俣史朗(1934〜1991)の詩情あふれるデザインを読み解き直すものとなる。担当学芸員は野田尚稔(世田谷美術館学芸員)。

会場は、倉俣が当初勤めていた株式会社三愛所属時代の仕事を紹介するプロローグに始まり、テーマごとに仕事を取り上げる4つのパート、そして倉俣による未公開のスケッチなどを紹介するエピローグで構成されている。

第1章では、1965年11月に独立しクラマタデザイン事務所を立ち上げた倉俣によるインテリアデザインの数々が紹介されている。仕事を通じて、宇野亜喜良や横尾忠則、高松次郎といった同世代の美術家や、生涯にわたって強く刺激し合う関係性を築いた作家の三木富雄や田中信太郎と出会ったのもこの頃のことだという。

同時期にオリジナル家具の製作を始めた倉俣は、「引出しの家具」や「スプリングの椅子」を経て、インテリアデザインと空間の関係性について考えるようになる。その後倉俣は「使うことを目的としない家具、ただ結果として家具であるような家具」に関心を向け、透明、浮遊、ユーモアといったテーマを含む様々なアイデアを家具に落とし込んでいった。

第2章では、倉俣が関心を抱いていた「引出し」の在り方について考えられた家具が並ぶ。引出しの何かをしまう・探すという行為は人の期待感を導くものであり、人間と一番コミュニケーションを交わす家具であると倉俣はとらえていた。その発想が反映されたユニークな「引出し」シリーズは、我々の「開けたい」という欲求を掻き立ててくれるだろう。

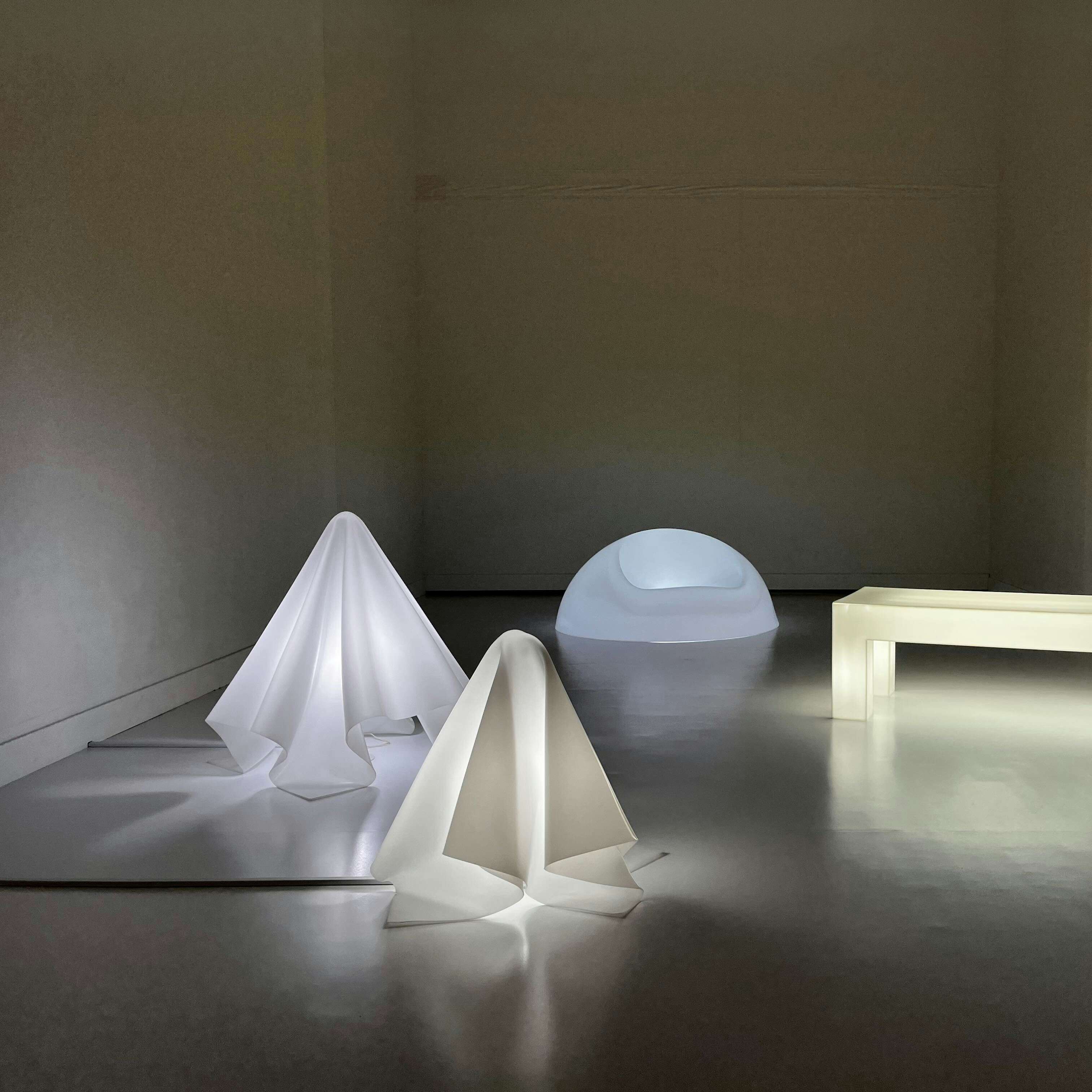

また、1969年に倉俣が初めて建築を担当したエドワーズ本社ビルディングは、光と空間の関係性に焦点を当てて設計された。そこから倉俣が個人的に製作した「光の椅子」(1969)や「光のテーブル」(1969)は、乳白色から透けて見える柔らかな光が灯り、「光の存在のしかた」へのこだわりが見て取れる。

第3章で紹介される家具にとくに表れているのが、倉俣による「無重力願望」だ。板硝子同士を接着してつくられた「硝子の椅子」(1976)をはじめ、「トワイライトタイム」(1985)「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」(1986)「シング・シング・シング」(1985)などが並んでおり、素材の性質を生かしてつくられた最小限の構造が、美しさと緊張感ある佇まいを実現していると言えるだろう。

華やかで明るい印象の家具が並ぶ第4章には、倉俣作品のなかでもとりわけ有名な「ミス・ブランチ」(1988)が登場する。同展では、「ミス・ブランチ」が3点と、先述した「硝子の椅子」が2点ずつ展示されていることもポイントだ。これについて担当学芸員の野田は「倉俣史朗が生み出すものはアートのようでアートではない。デザイナーという立場からこれらをつくっていることを伝えるために、複数点を展示している」とその意図を述べた。

エピローグでは、いままで公開されてこなかった倉俣によるスケッチや夢日記も展示されている。スケッチと夢日記が次第に交わっていき、それらがインテリアというかたちで現実に落とし込まれていく。倉俣がなぜこのようなデザインを生み出すことができたのか、その一端を知ることができる資料であり、本展の醍醐味とも言える。

ほかにも「倉俣史朗の私空間」と称したスペースには倉俣の蔵書やレコードが一部展示されている。雑誌のインタビューを受けた際には、映画やSF小説、音楽の話をするなど、デザイン以外の芸術表現も積極的に鑑賞していたという倉俣。その型破りとも言えるインテリアが生み出される背景には、このような側面も影響しているのかもしれない。

本展は、没後30年を迎えた倉俣によるデザインの数々が一堂に集まる、大変貴重な機会だ。これらの家具を実際に目の前にしたときの「何か満たされるような感覚」は、子供の頃に空想していたような非現実への「好奇心」や「憧れ」「遊び心」を現実に目の当たりにした喜びなのではないか。見逃したくない、必見の展覧会だ。