座間市役所の庁舎内で「個」を考える現代美術展。鈴木康広「空気の人/分光する庭」が開催中

神奈川県・座間市の座間市役所で、現代美術家・鈴木康広の展覧会「空気の人/分光する庭」が開催されている。「断らない相談支援」として、市民の生活の困りごとを受け付けてきた座間市地域福祉課が、孤独や孤立に向き合う相談者たちの個性と向き合うために企画した展覧会だ。

神奈川県・座間市の座間市役所で、現代美術家・鈴木康広の展覧会「空気の人/分光する庭」が開幕した。会期は2月26日まで。なお、本展は内閣官房の孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業を活用して開催されている。

鈴木康広は1979年静岡県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員。2001年東京造形大学卒業後、船の航跡が海や川を開く《ファスナーの船》や、地球の引力を「遊び」に変換する《りんごのけん玉》など、水、空気、重力や身近な工業製品を媒介に、人間と自然を新たな視点から接続する作品を制作してきた。

本展を企画したのは座間市地域福祉課だ。同課は「断らない相談支援」として、市民の生活の困りごとを受け付けてきたが、市民ひとり一人の持つ困りごとに応対するなかで、相談を受ける職員各々が、孤独や孤立に向き合う相談者それぞれの個性を美しく感じることがあったという。

係長の武藤清哉は企画意図を次のように語った。「市役所は支援の枠組みをつくるために平準化する必要があるが、いっぽうでそこからこぼれ落ちてしまう個性が存在し、それをすくい上げたいと思ってきた。そうしたなか、芸術祭で鈴木氏の作品を見て、その身近なものへのあたたかい眼差しと、視点を変えて見る面白さが、孤独や孤立を感じている方々に、新鮮な視点をもらたすのではないかと考えた」。

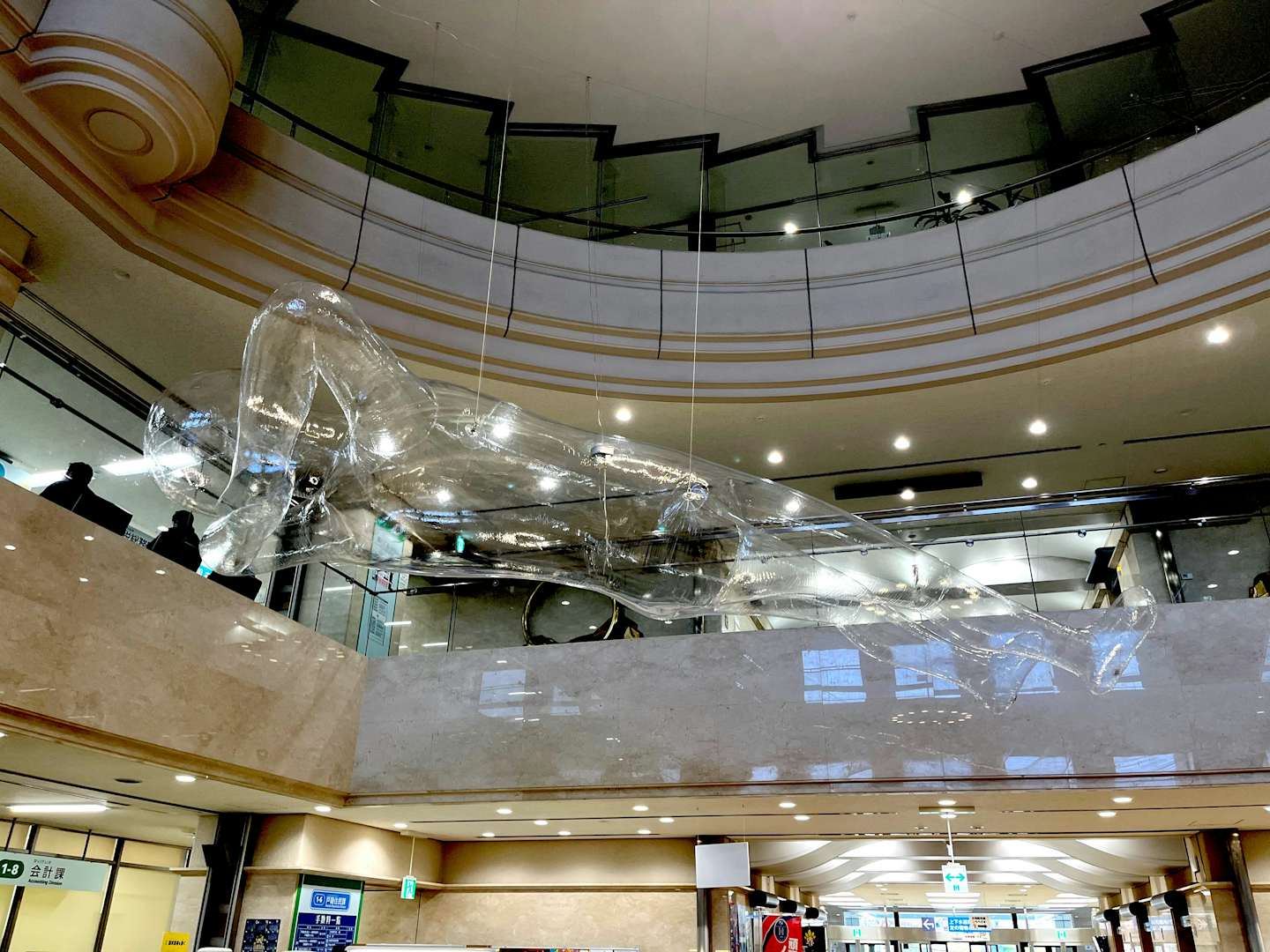

本展の会場となるのは、市役所の1階ロビーと7階展望フロア。1階ロビーでは市役所を訪れる人々の頭上に、鈴木が各地で展開してきた《空気の人》が浮かび、市役所が展覧会の会場となっていることを印象づける。

7階の展望フロアは、これまで貼られていたポスター類などが取り外され、鈴木の展覧会のための「会場」として構成されている。このフロアは建物を半周するようにコの字状にガラスが張られ、座間市街のみならず丹沢大山や相模川までを見渡すことができる。ここで、鈴木はサイトスペシフィックな展覧会を完成させた。

展覧会は正面階段からではなく、その脇から伸びるスロープを上るという順路をたどる。これは「階段を上れる人も上れない人も、同じ体験ができるように」という鈴木の考えにもとづいたものだ。スロープの途中、頭上に「下」の文字を発見することができる。しかし、スロープを上りきると、この文字は「上」になる。同じ対象を見ていても、下にいるときと上にいるときで見え方が変わるという視点を変える面白さが、本作《上/下》では示されている。

展望スペースの大型ガラスに貼りつけられた無数の言葉。それぞれ「冬の朝」「犬をさわる」など、それぞれの言葉からは多くの人が日常のなかで共有できるような普遍的なイメージが喚起される。この言葉の意味は展示を進むと後にわかることとなる。

展望窓に向かって展示されているのが《ルーペの節穴》だ。この大きなルーペは灯台などで光を拡散するときに使われるフレネルレンズを使ったルーペだが、中心にのみ穴が空いており、この穴を通して鑑賞者はレンズを介さないそのままの風景を見ることができる。外に見える丹沢山地や大山、あるいは先ほど歩いてきたスロープをこの穴から覗くとき、人間もまた目という自分のレンズを通してものを見ていることが意識される。

その隣にある大きな足もまた「見ること」に関する作品《足元の展望台》だ。この足の上に立つことで、これまで見ていた風景が少し変化し、展望スペース自体が見渡せるようになる。電球などを替えるために室内で椅子などの上に立ったときに見慣れた空間が変化するという、不思議な感覚を得た経験のある人は多いのではないだろうか。鈴木の本作はその体験を意図的につくりだそうとするものだ。

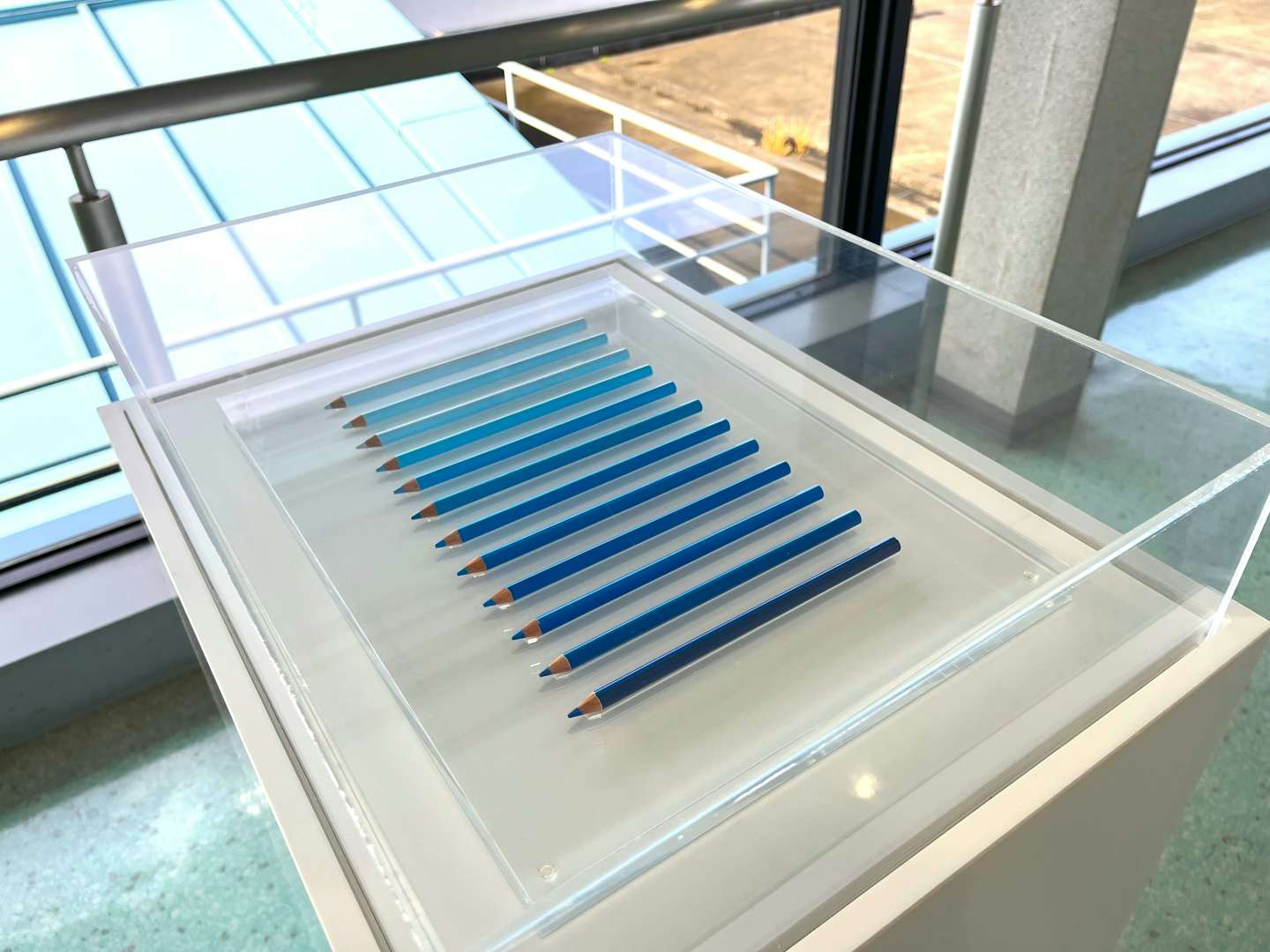

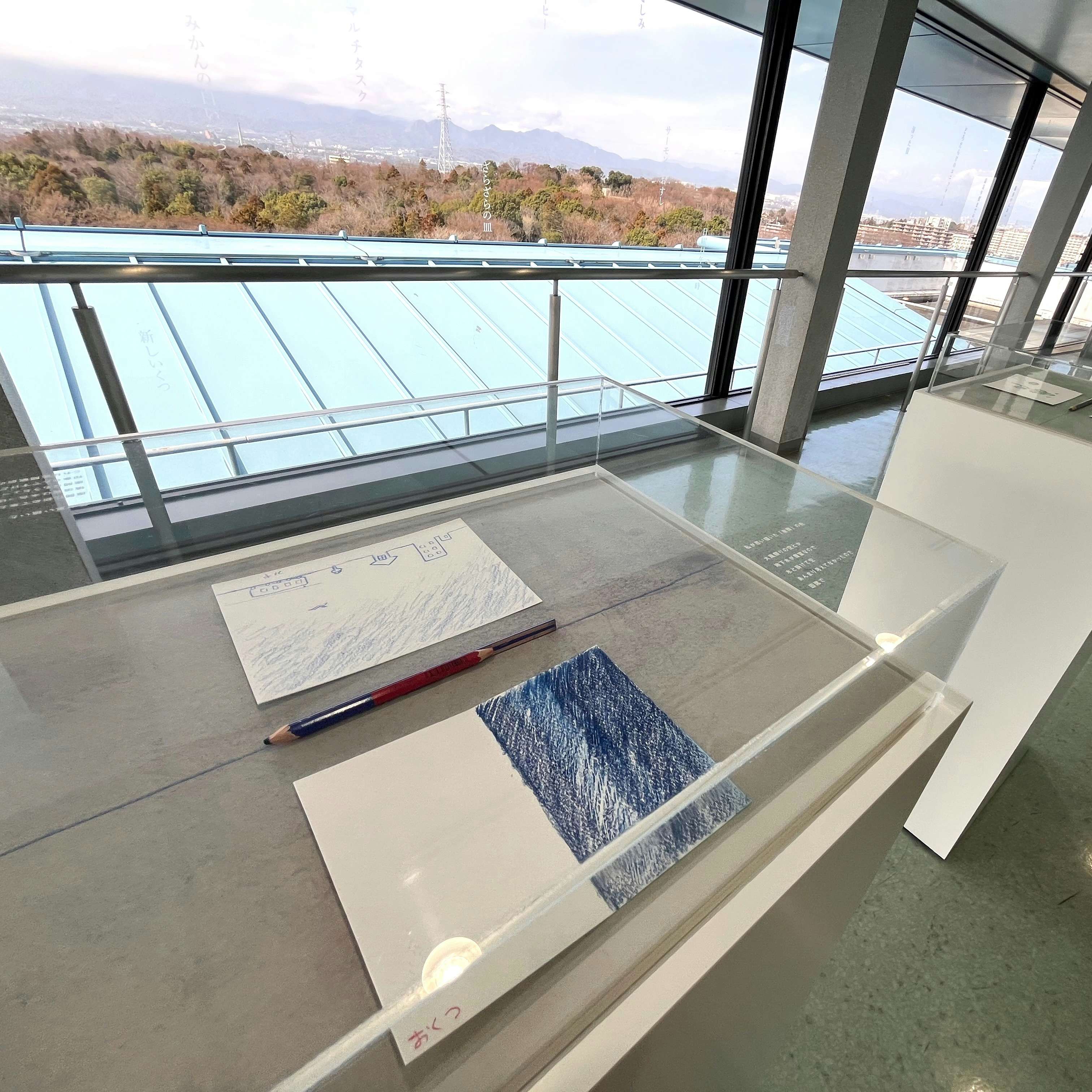

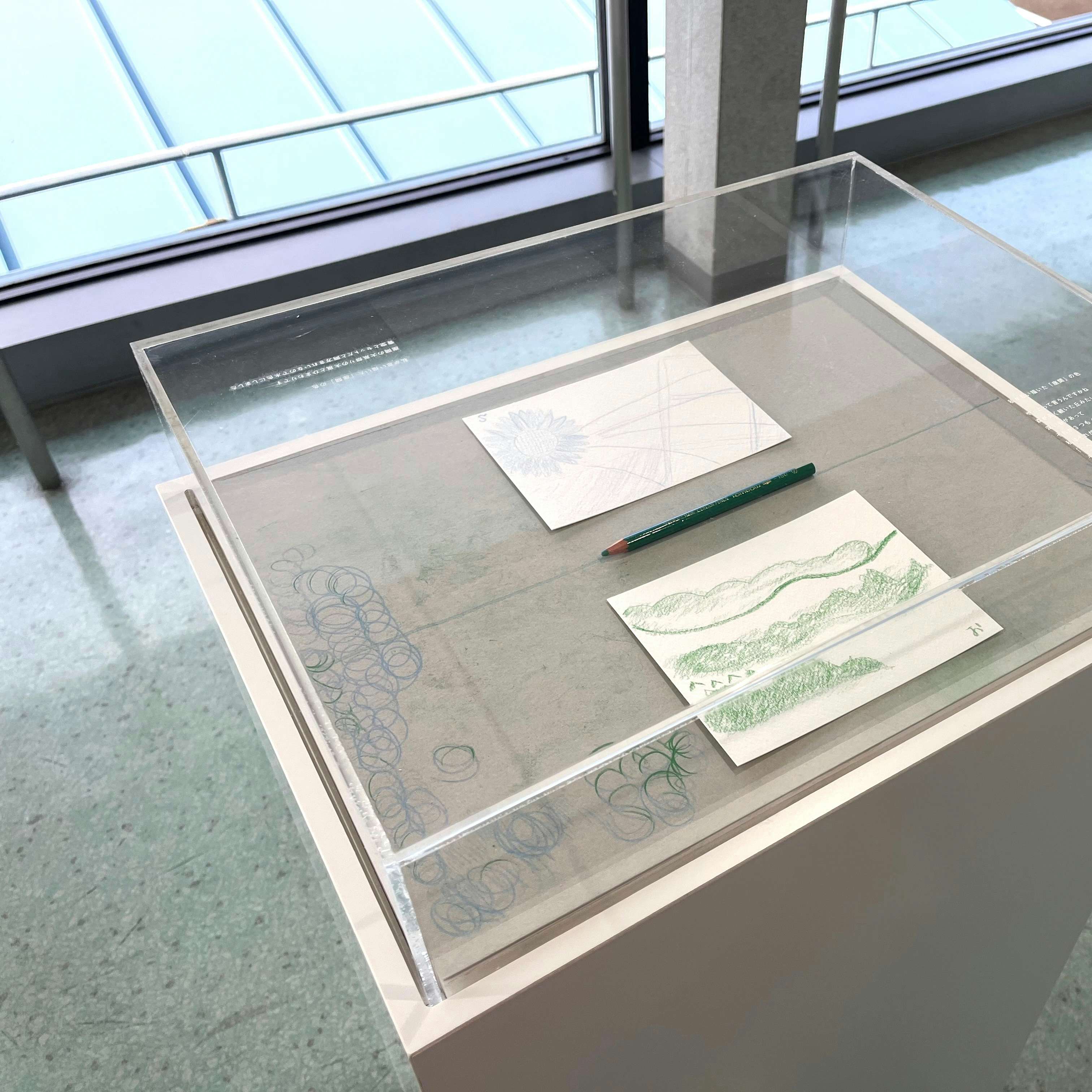

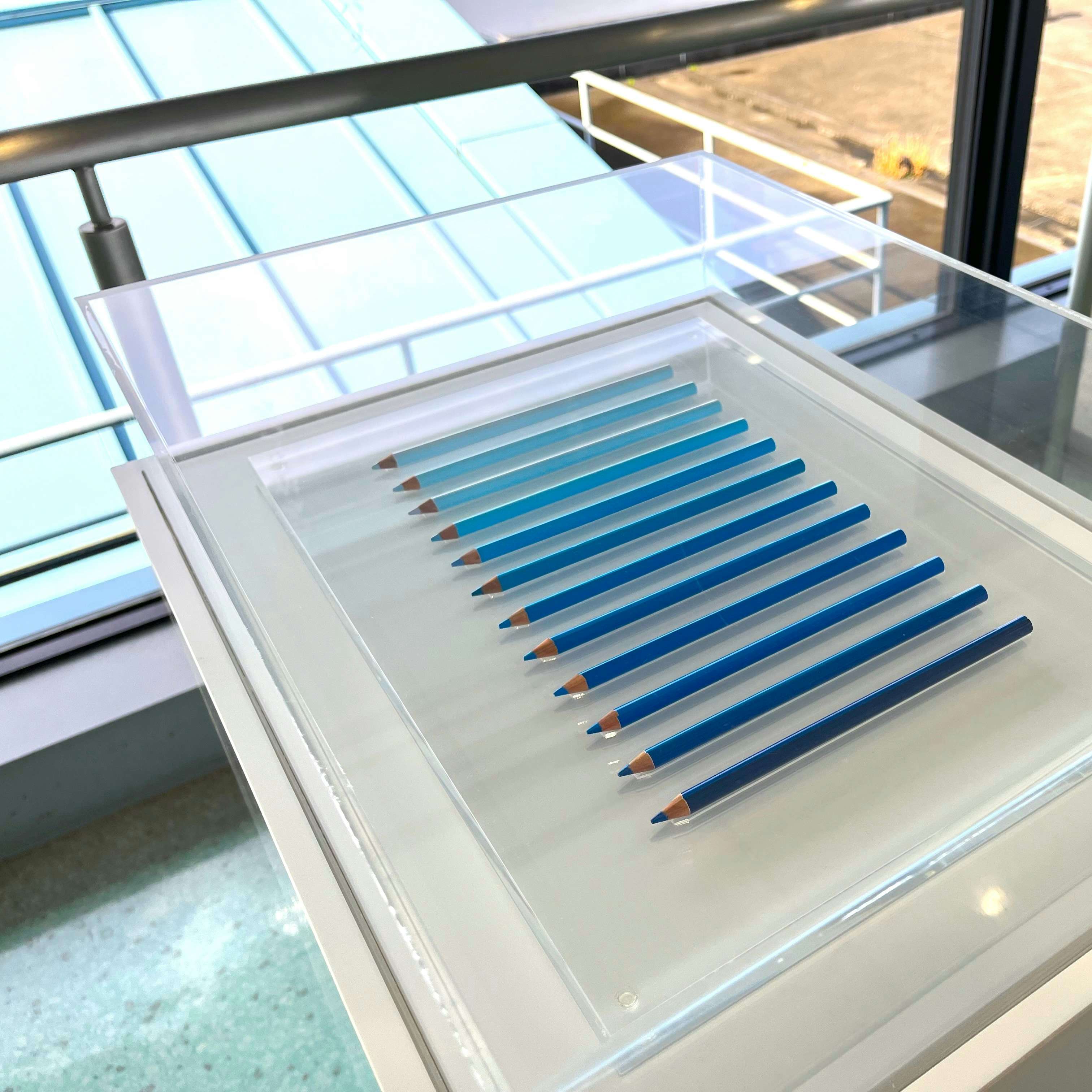

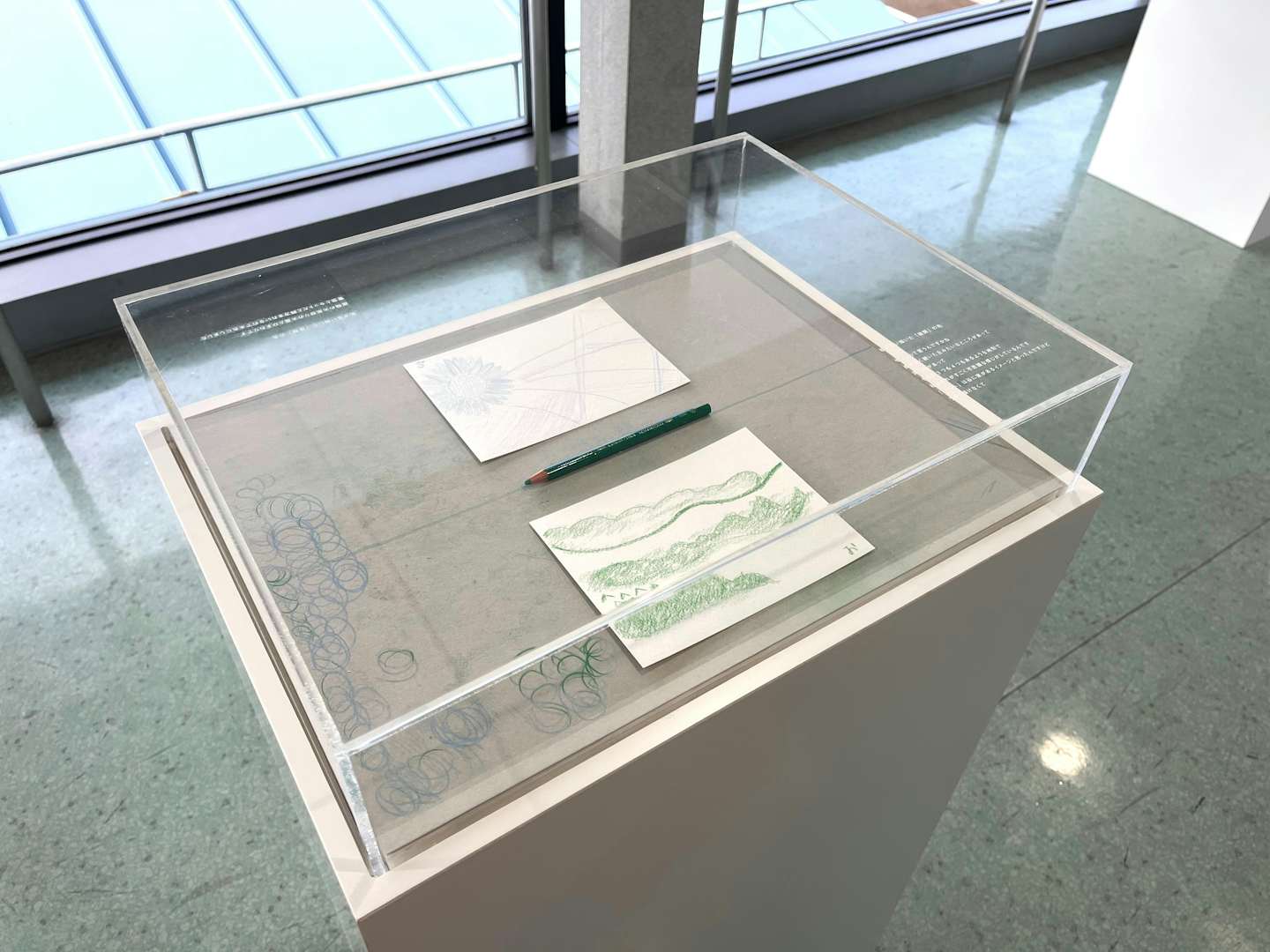

並んだ7つのアクリルケースの中に入っているのは、異なる色の色鉛筆を半分にして組み合わせたものと、向かい合わせに配置された2つの絵。これは、鈴木が開催したワークショップ「2人の境界線を引く」で生まれたものだ。

このワークショップはまず、くじで決めたふたりが向かい合わせで席に座り、さらに「座間」から連想した色の色鉛筆を1本選ぶことから始まる。次にふたりはそれぞれ紙に「座間」から連想する絵を描くが、選んだ色鉛筆は連想したイメージを表現するのに適した色では必ずしもなく、例えばひまわりを青色の色鉛筆で描くといったことが発生する。固定化された色の概念を取り払い、対象を新たな視点でとらえる発見がここで生まれる。

さらにふたりは協力しながら色鉛筆をカンナで削り、それぞれ半分にする。それを組み合わせることで生まれるのが半分ずつの色を持つ色鉛筆だ。会場ではこのときに出た削り屑も展示されている。削るという行為ひとつとっても様々な個性があることが削り屑の大きさや細かさからは伝わってきて、ワークショップを通して浮き上がったそれぞれの個を感じさせる。

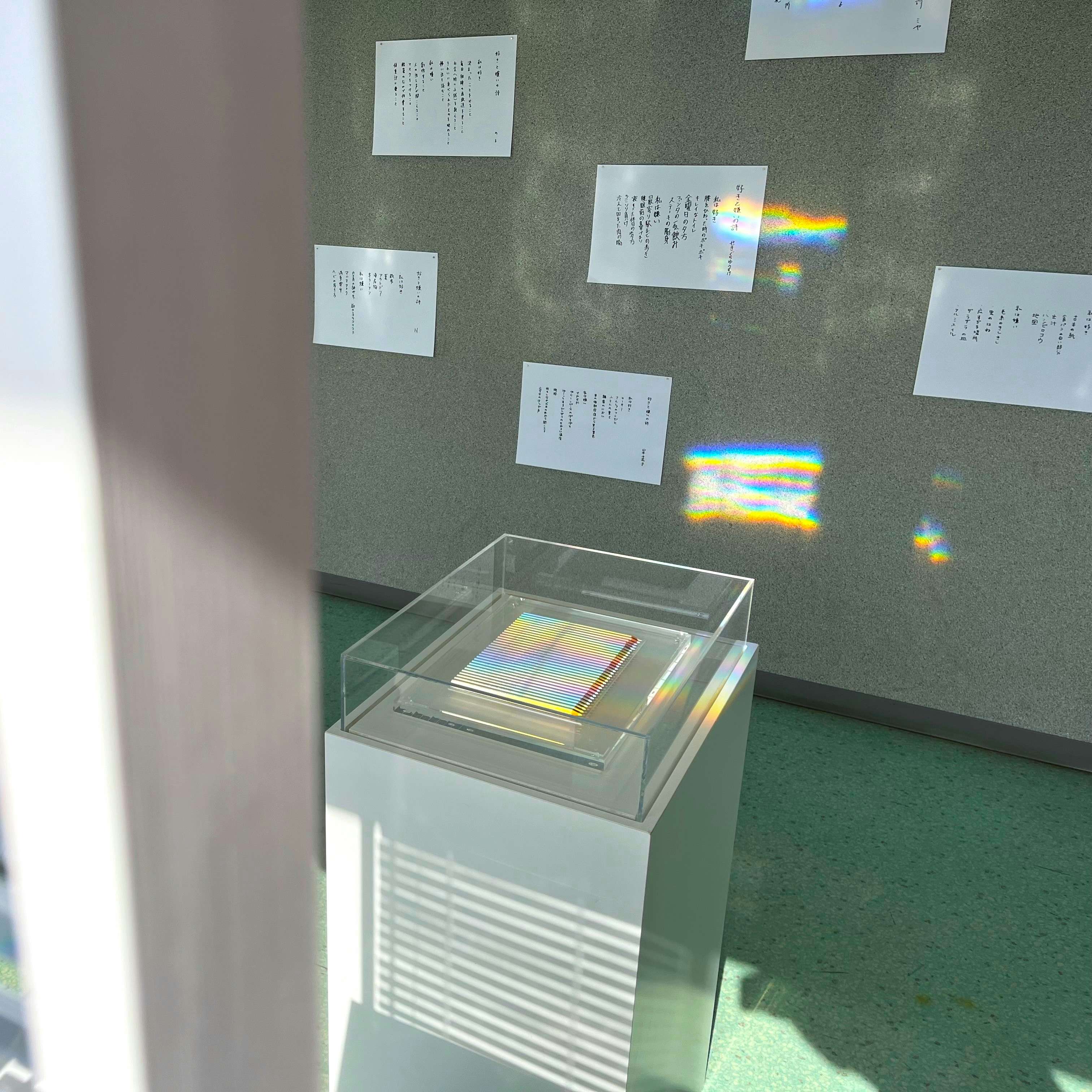

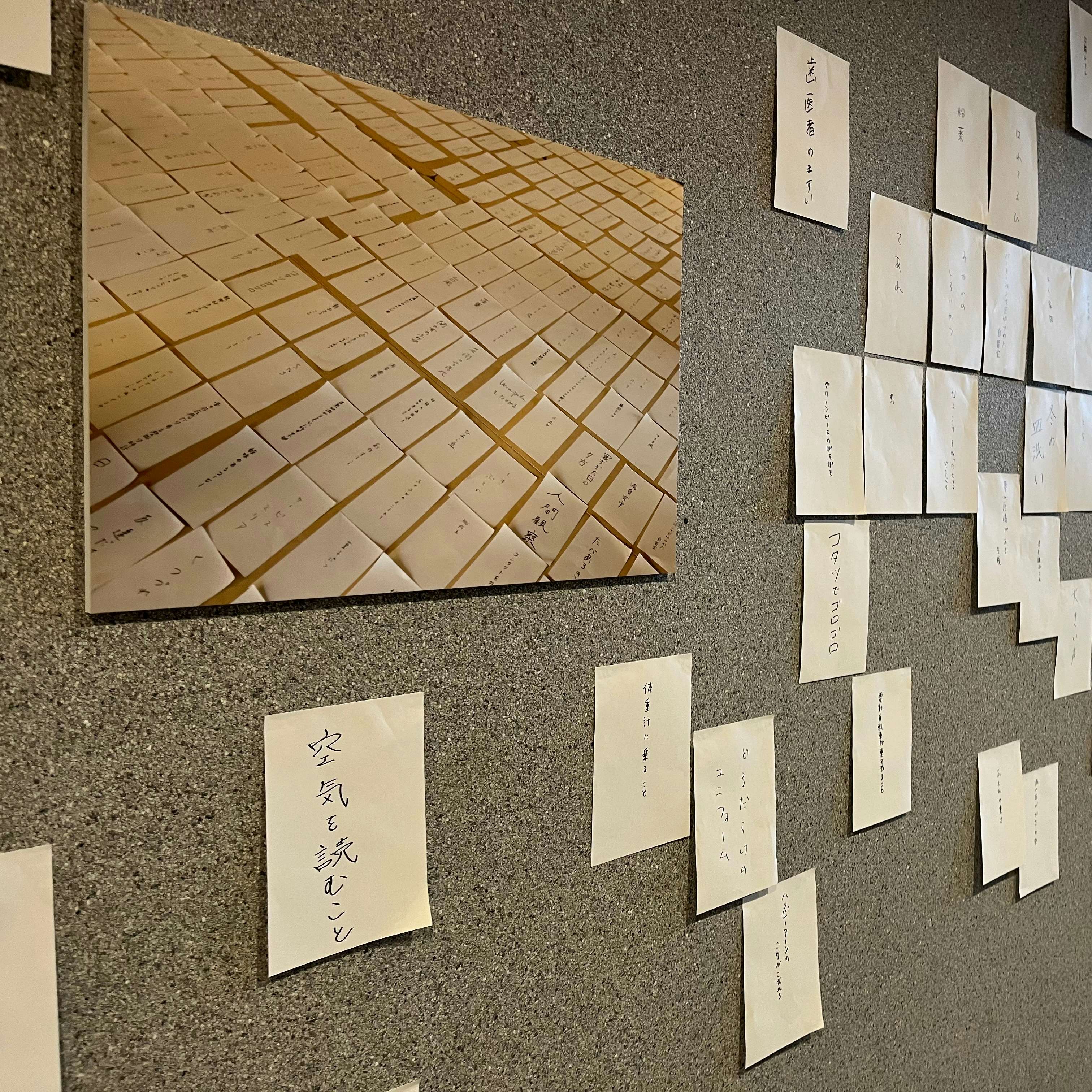

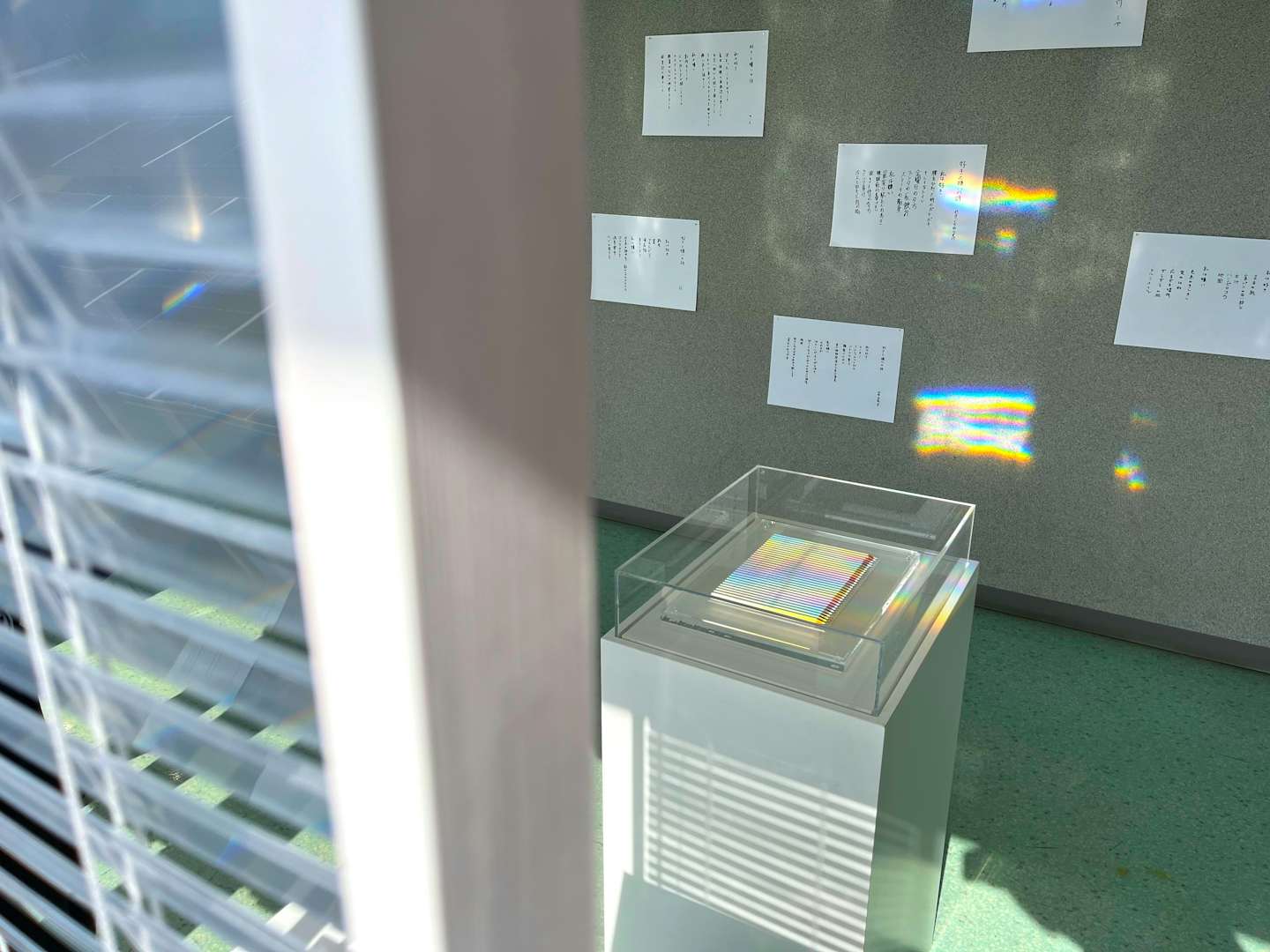

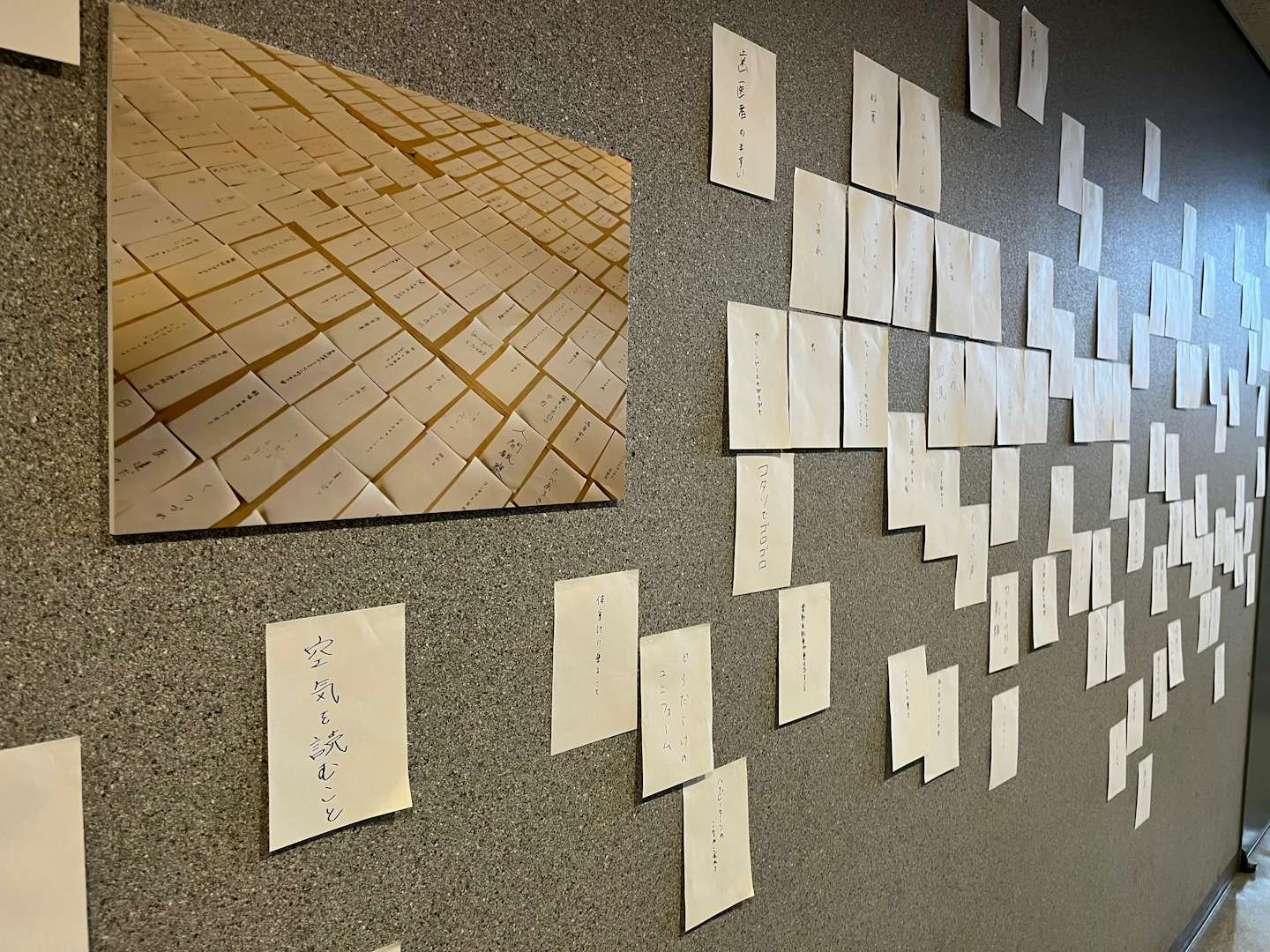

アクリルのブラインドでつくられた《分光の窓》を透過して生まれた虹色の光が、白い色鉛筆を虹色にする《白の消息(理想の色鉛筆)》。その対面にある壁には、参加者がワークショップ「好きと嫌いの詩」で書いた、好きなものと嫌いなものについての詩が貼られている。このワークショップではさらに、それぞれが書いた「好き」と「嫌い」を混ぜ合わせ、そこから改めて詩をつくり朗読している。他者の「好き」は「嫌い」に、あるいは「嫌い」が「好き」になり得るこのワークショップも、他者の持つ個を自分の個と照らし合わせながら意識できるものといえるだろう。

また、先に触れた窓に貼られた無数の文字は、このワークショップで挙げられた言葉のなかから「好き」とも「嫌い」ともとれるものを選び、ワークショップの参加者が貼りつけたものだ。この「好き」と「嫌い」のあいだにあると言える文字群を見ることで、鑑賞者もまた自身の個と向き合うことになる。

ほかにも会場では鈴木が座間の各所で浮かべた《空気の人》の写真作品や、水中の空気を測る天秤《軽さを測る天秤》、1秒から1万年までの様々な周期を測る《自然を測るメトロノーム》など、個が過ごす場所、時間、空間を様々な観点で観測し、可視化する作品を会場で見ることができる。

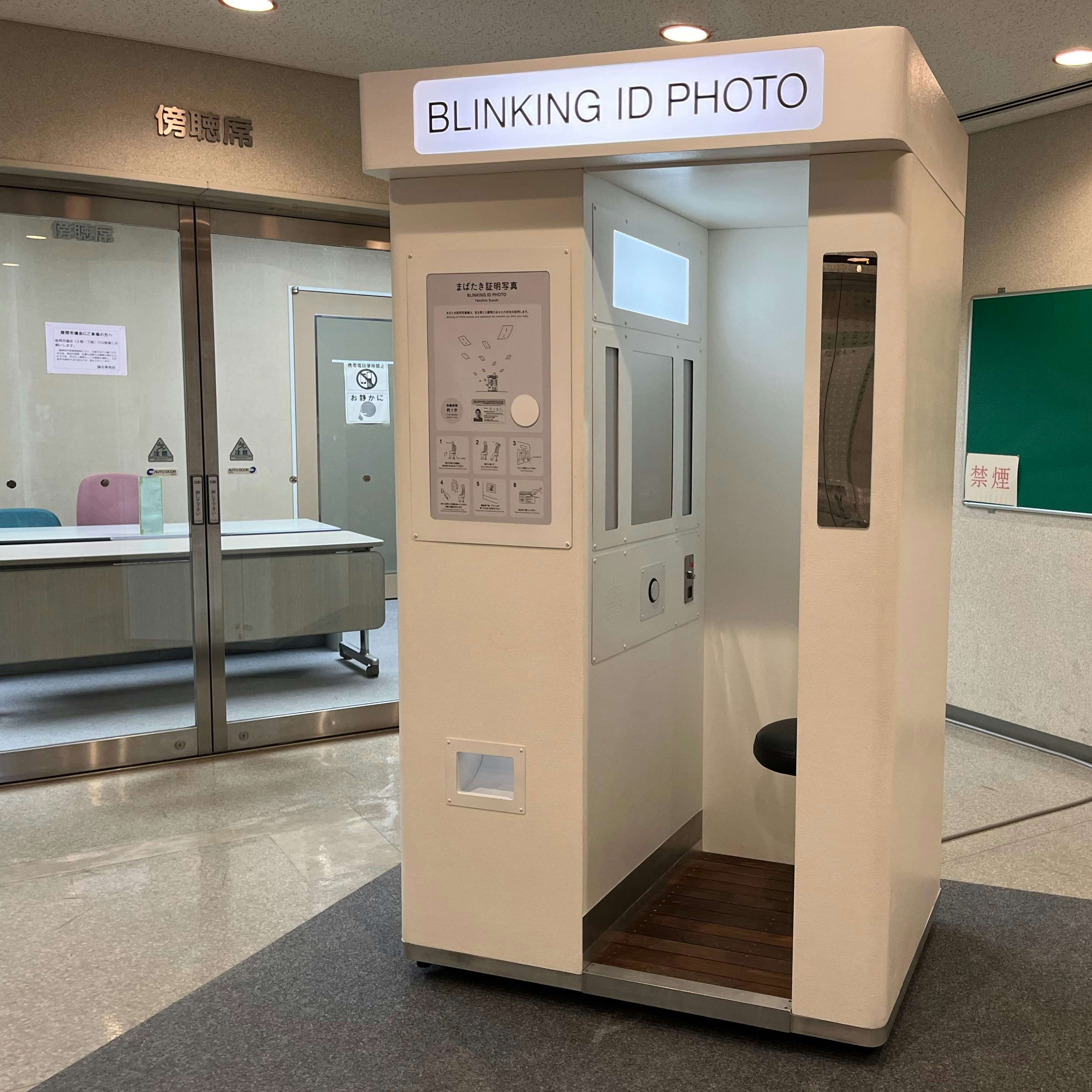

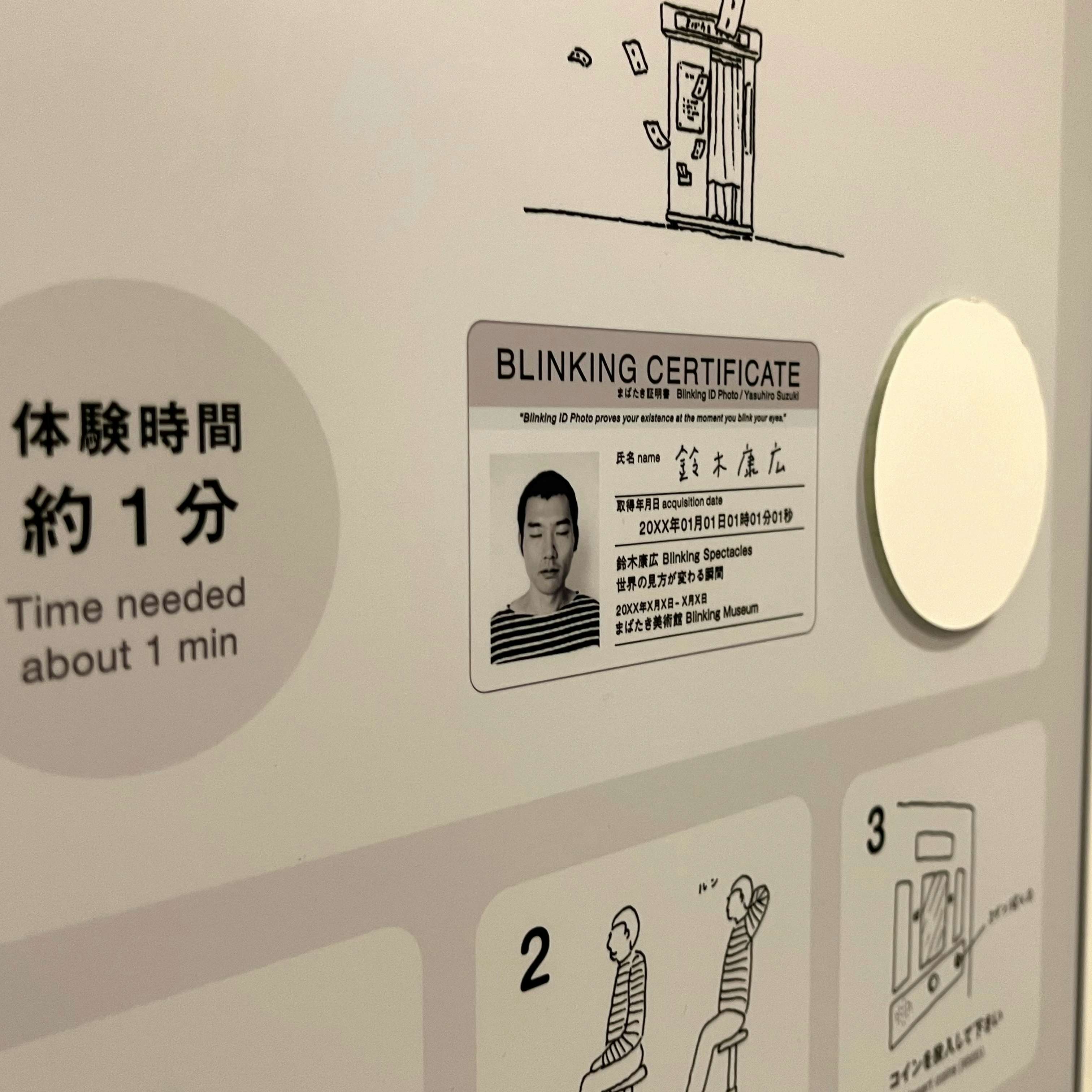

最後に《まばたき証明写真》を紹介したい。会場の入口に置かれた本作は、店舗外などによくある証明写真機と同様の見た目をしており、中に入り百円玉を入れると証明写真撮影のためのアナウンスが始まる。しかし、この証明写真機はまばたきをすることでシャッターが切られる、すなわち「目をつぶった写真」しか撮れない写真機だ。視界を遮断することで、像が生まれるというこの構造は、人が目で見てものごとを認知するという営みの価値を揺るがす。なお、写真機からは目をつぶった自身の顔が写った証明証も出てくるので、氏名を書き加えて持ち帰ってほしい。

本展を準備しながら感じたことを、鈴木は次のように語った。「市民のあいだでは当たり前に存在していたこの展望スペースの存在そのものに魅力を感じた。何より、市の担当者である武藤氏とやり取りをするなかで、市のいち職員である氏の個性を感じる場面がとても多く、それはワークショップの参加者一人ひとりに対しても同じだった。枠組みの手前にあるそれぞれの『個』を受け取ることで、鑑賞者自ら、あるいは身の回りの他者の『個』に思いを馳せてもらえれば」。

行政という大きなシステムを運用するためには大きな枠組みが必要であるが、それらが一人ひとりの「個」によって構成されているということは忘れられてしまうことも多い。支援を受ける側も、支援を行う側も、そしてそれらを傍らで見るすべての人々も、いち個人の視点と物語を持っている。他者について考えるうえでもっとも大切な意識を思い出させてくれる、市役所で実施するからこその意義にあふれた展覧会だ。