特別展「日本の仮面――芸能と祭りの世界」(国立民族学博物館)開幕レポート。仮面が問いかける「日本」とは何か

国立民族学博物館で、日本国内の仮面をその習俗とともに紹介する、みんぱく創設50周年記念特別展「日本の仮面――芸能と祭りの世界」が開幕した。会期は6月11日まで。

国立民族学博物館で、みんぱく創設50周年記念特別展「日本の仮面――芸能と祭りの世界」が開幕した。会期は6月11日まで。担当は同館教授の笹原亮二。

本展は多様性に富む日本の仮面を、国立民族学博物館の所蔵品と、各地の社寺や博物館などが所蔵するものを合わせた約700点の資料を通して、4章構成で紹介するものだ。

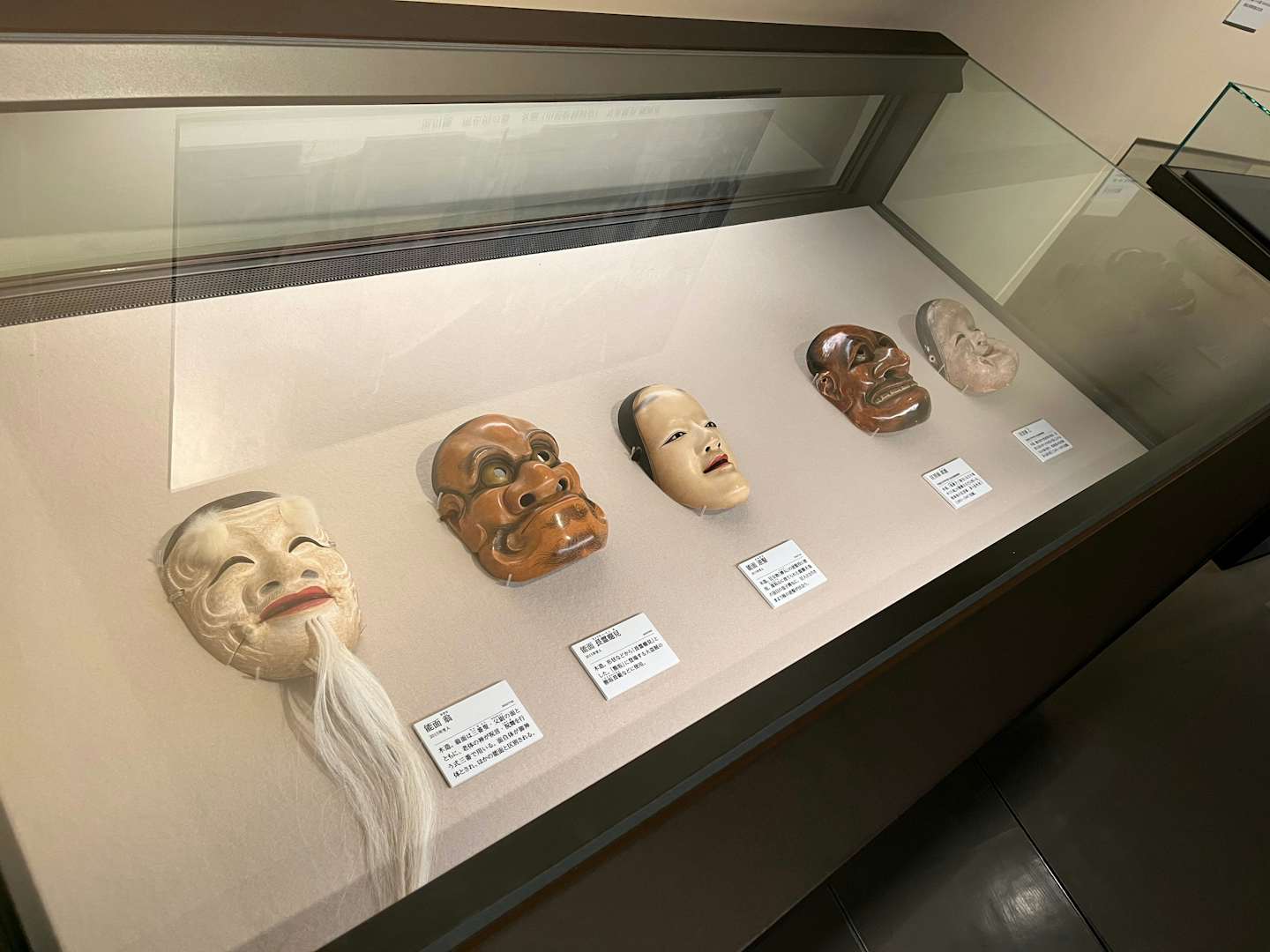

第1章「仮面の歴史」では、日本おける仮面の歴史を考える。古来より、日本全国各地では、様々な人々の生活が営まれるなか、芸能や祭りを行い伝えてきた。こうした芸能や祭りにおいて用いられてきた日本の仮面を俯瞰的に見るのが本章だ。

縄文、弥生、古墳の各時代の出土品の面を前史として踏まえつつ、中世以降の伎楽と舞楽を現代に残る仮面や祭祀から考察。能のように体系化される以前の、様々なバリエーションがあったと思われる芸能の面や、全国津々浦々の祭祀で使われた面の歴史を感じさせる。

例えば、奈良・念仏寺の陀々堂の鬼面は、室町時代につくられたものだ。面をかぶり松明をかざして堂内を走り回る「陀々堂の鬼はしり」において1960年まで使用されていたこの面は、中世の祭祀のあり方をいまに伝えている。

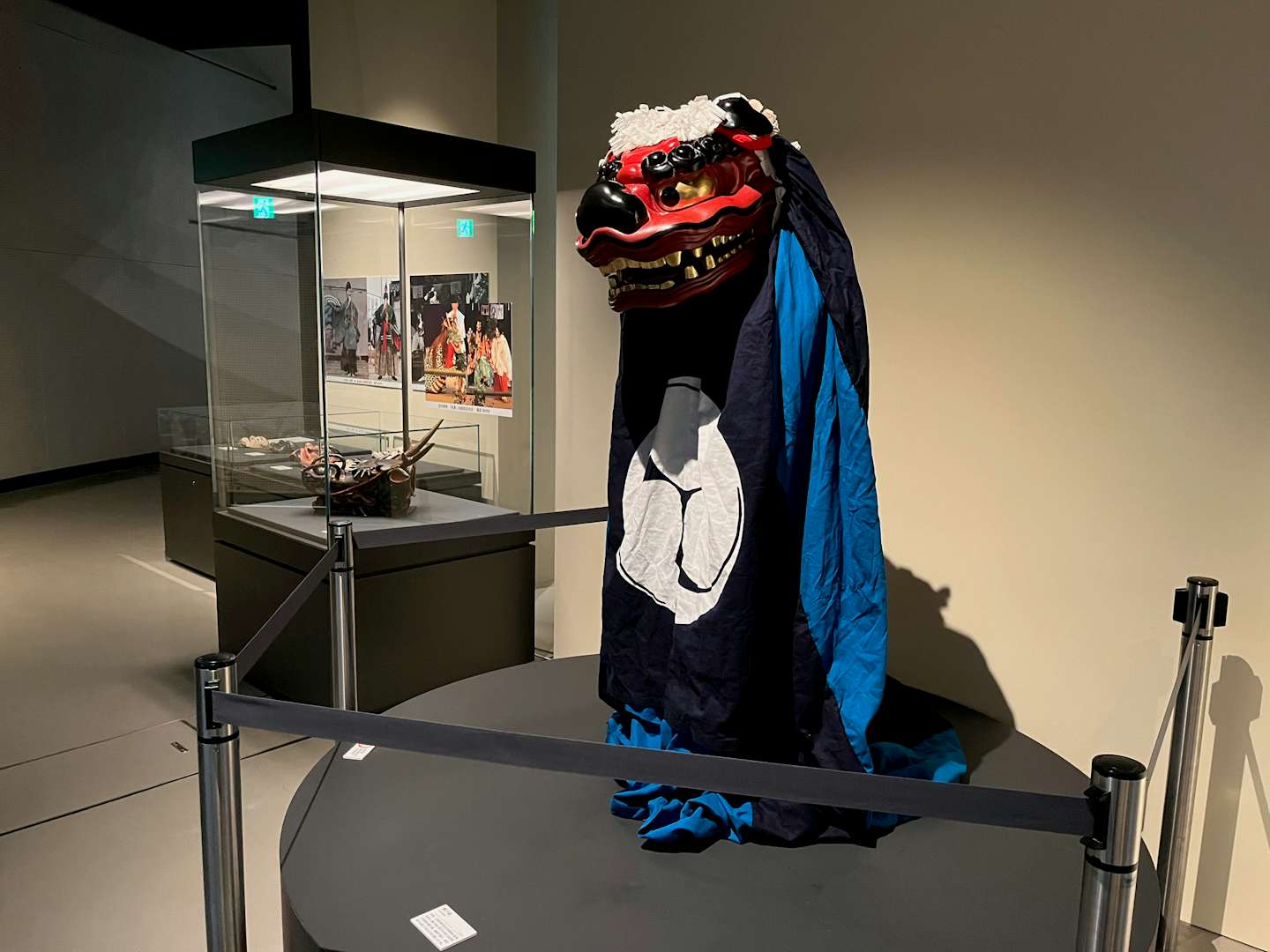

江戸時代以降は日本全国に獅子舞をはじめとした、仮面をつける神楽が広がった。これらの行事において面をつけるようになったことは、能の影響もあるとされており、能の体系化が全国の祭祀にもたらした影響の大きさを感じさせる。

第2章「祭りや芸能の中の仮面」は、全国の祭祀や芸能のなかで使われる仮面をまとめて紹介する。ここでは、各展示ケースごとに芸能や祭祀が分けられ、そこで使われる仮面とともに実際に使用している様子が動画で上映される。仮面が芸能や祭祀の一部であることを考慮した展示と言えるだろう。以下に、代表的なものを紹介したい。

「メンドン」は、鹿児島・硫黄島で旧暦8月12日に行われる「八朔太鼓踊り」で登場する面だ。腹に抱えた太鼓を演者が叩きつつ歌にあわせて踊る最中に、この赤い「メンドン」が現れる。「メンドン」はで踊りを邪魔したり、見物人を枝でたたいたり、女性に襲いかかったりして暴れ回る。さらに踊りの際は、男児たちが自作の面をつけて折したヤッガゾラも現れ、メンドンと一緒に暴れ回るという。

鳥取市の鳥取東照宮では江戸時代、幕末まで祭礼として神幸行列が行われてきた。この行列には金色の麒麟獅子や面を被った「面被り」が加わったことが記録されており、いまは絶えてしまったものの、麒麟獅子や面被りは同社から全国に拡がったとされている。

奄美大島南部の油井の豊年踊りは、相撲由来の儀礼や、水田耕作を模した演目、芝居、八月踊りなどから構成される。この芝居では水田の泥でつくった型に紙を貼り重ね、彩色した「カミメン(紙面)」が用いられている。泥ならではのやわらかな材質がうかがえる面が並ぶ。

第3章「仮面の諸相」は、各祭祀ごとにまとめられた前章とは異なり、日本の仮面をテーマごとにまとめたものだ。例えば、仮面を表情にもとづいて分類し、一応の体系化をするという困難な試みもここでは行われている。

また、鬼や天狗といった悪とも善ともつかない存在、悪鬼や悪霊といった災いをもらたす異形、さらには能や狂言由来の翁や姫といった役柄など、どういった役割を表しているのかというまとめ方も行われている。

第4章「ヒーローと仮面」は、現代以降の日本における仮面の受容に触れるものだ。例えば『月光仮面』や『仮面ライダー』といった作品においては、正体を明かさないヒーローが、仮面によって変身をする。また、祭りではいまも仮面の屋台が登場し「ハレ」の場においての面の役割を担っている。さらにプロレスラーたちの覆面も紹介される。

本展は、多くが芸能や祭祀に用いられる道具のひとつである「仮面」に焦点を当てた展覧会だが、担当の笹原は本展のタイトル「日本の仮面――芸能と祭りの世界」について、次のように語った。

「『日本の仮面』というタイトルをつけたが、展示準備を進める過程において、集まった仮面のバリエーションの豊かさを感じることとなり、『日本』という包括性も揺らいだ。何をもって『日本』なのか、『日本』とはなんなのか。それを考える契機にもなると考えている」。

また「仮面」という言葉についても、次のようにコメントした。「仮面は『仮』という字が入るが、かつては『面(めん/おもて)』と呼ばれることがほとんどだった。現代においても、実際に使用しているときは『仮面』とは言わないことが多い。面をつけるとき、それは本当に『仮』なのか。そのことについても考えてみてもらいたい」。

豊かな造形と表情を持つ面は、それだけで多くの人を惹きつけるが、実際の面の多くは祭祀で用いられてきた。祭祀を支える文化や歴史を踏まえたうえで、あえて面のみを取り出したときに何が見えてくるのか。来場者の歴史観や文化観、さらには「日本観」を揺さぶる展覧会と言えるだろう。