「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」(21_21 DESIGN SIGHT)開幕レポート。「すぐには役に立たない」ものから未来を見つめる

21_21 DESIGN SIGHTで企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」がスタートした。会期は9月8日まで。展覧会ディレクターは山中俊治。 ※会期を更新をしました(2024年6月21日)。

東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」がスタートした。会期は9月8日まで。展覧会ディレクターは山中俊治(デザインエンジニア、元 東京大学教授)。

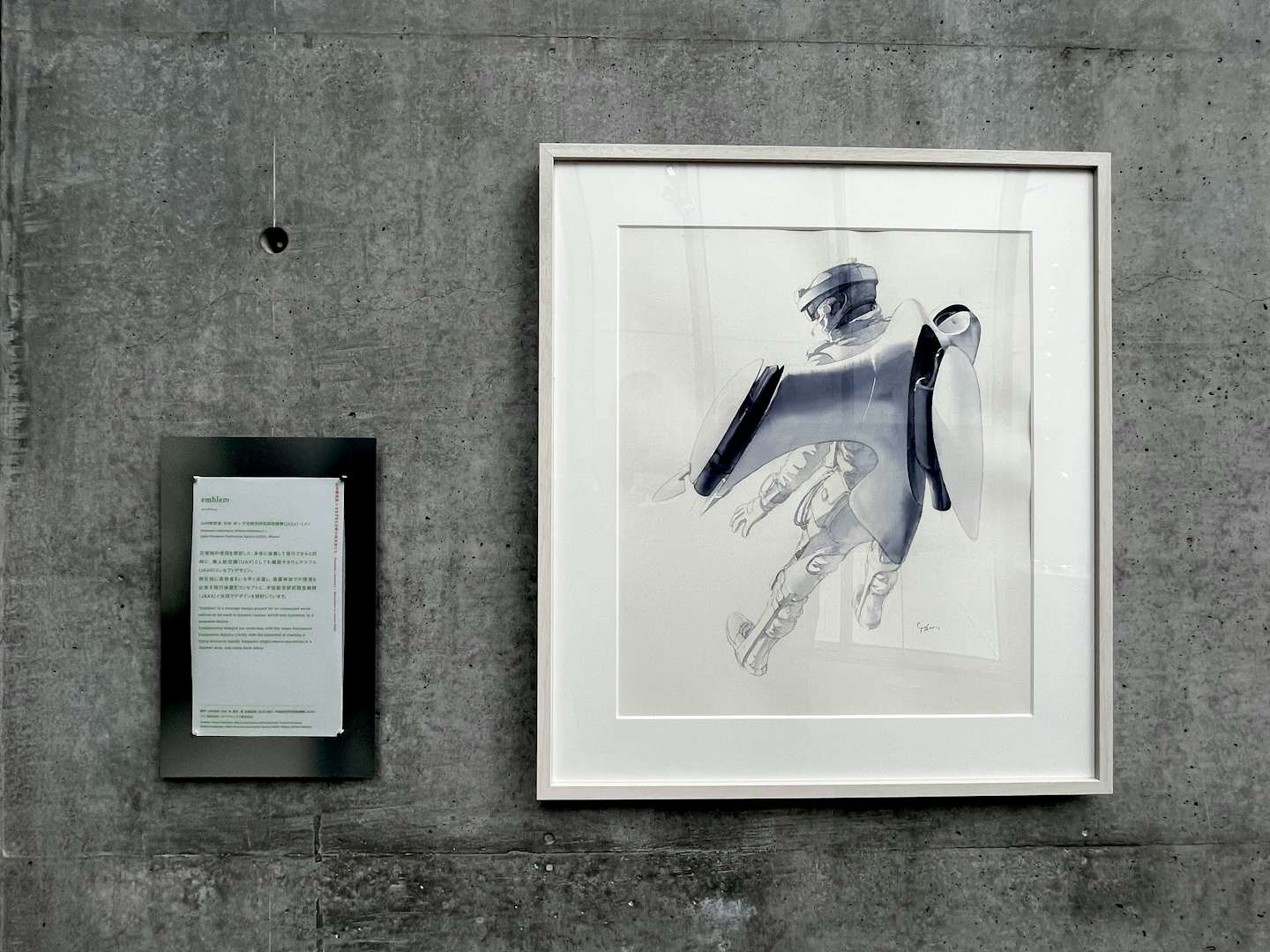

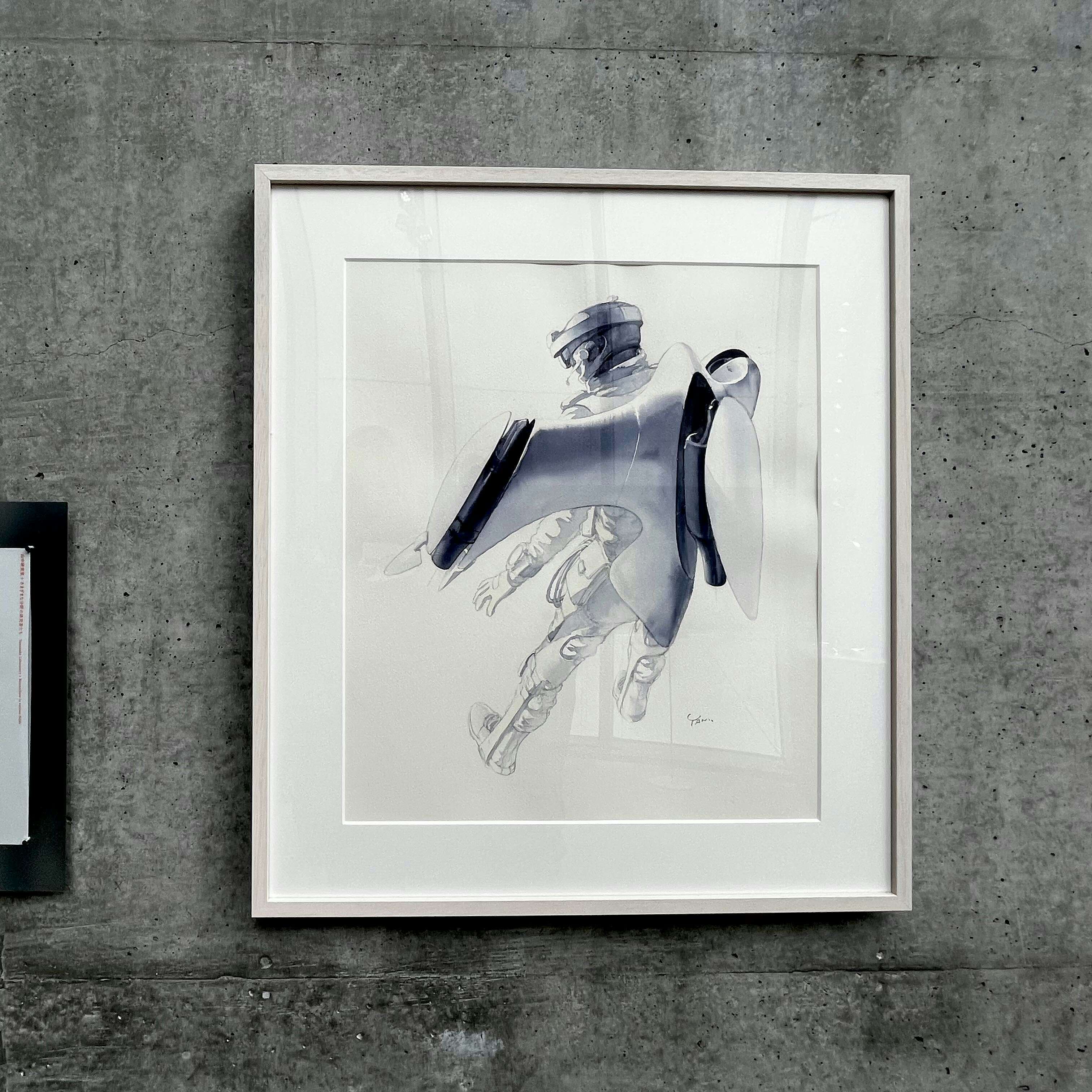

会場では、山中が東京大学の研究室で様々な分野の人々と生み出してきたプロトタイプやロボット、その原点であるスケッチが紹介。さらに、専門領域が異なる7組のデザイナーやクリエイター、科学者、技術者らのコラボレーションによる多彩な作品も展示されている。

参加クリエイター・プロジェクトは、荒牧悠+舘知宏、稲見自在化身体プロジェクト+遠藤麻衣子、A-POC ABLE ISSEY MIYAKE + Nature Architects、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)+山中俊治、東京大学DLX Design Lab +東京大学 池内与志穂研究室、nomena+郡司芽久、村松充(Takram)+ Dr. Muramatsu、山中研究室+今仙技術研究所・稲見自在化身体プロジェクト・臼井二美男・宇宙航空研究開発機構(JAXA)・岡部徹・河島則天・斉藤一哉・SPLINE DESIGN HUB・鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・新野俊樹・Manfred Hild・吉川雅博。

開催にあたって山中は、自身の経歴やそれに基づく本展の開催意義について次のように述べた。「2000年頃からプロダクトデザインに携わるとともに、科学者との協働を行ってきた。東京大学にはどうなっていくのかわからない研究がたくさんあったため、私にとってはまさに宝の山。『すぐには役に立たない』というのは重要なことだ。『未来のかけらをつくること』をテーマとする本展では、研究を続けていくうちに恵まれた多くの仲間によるプロジェクトを紹介している」。

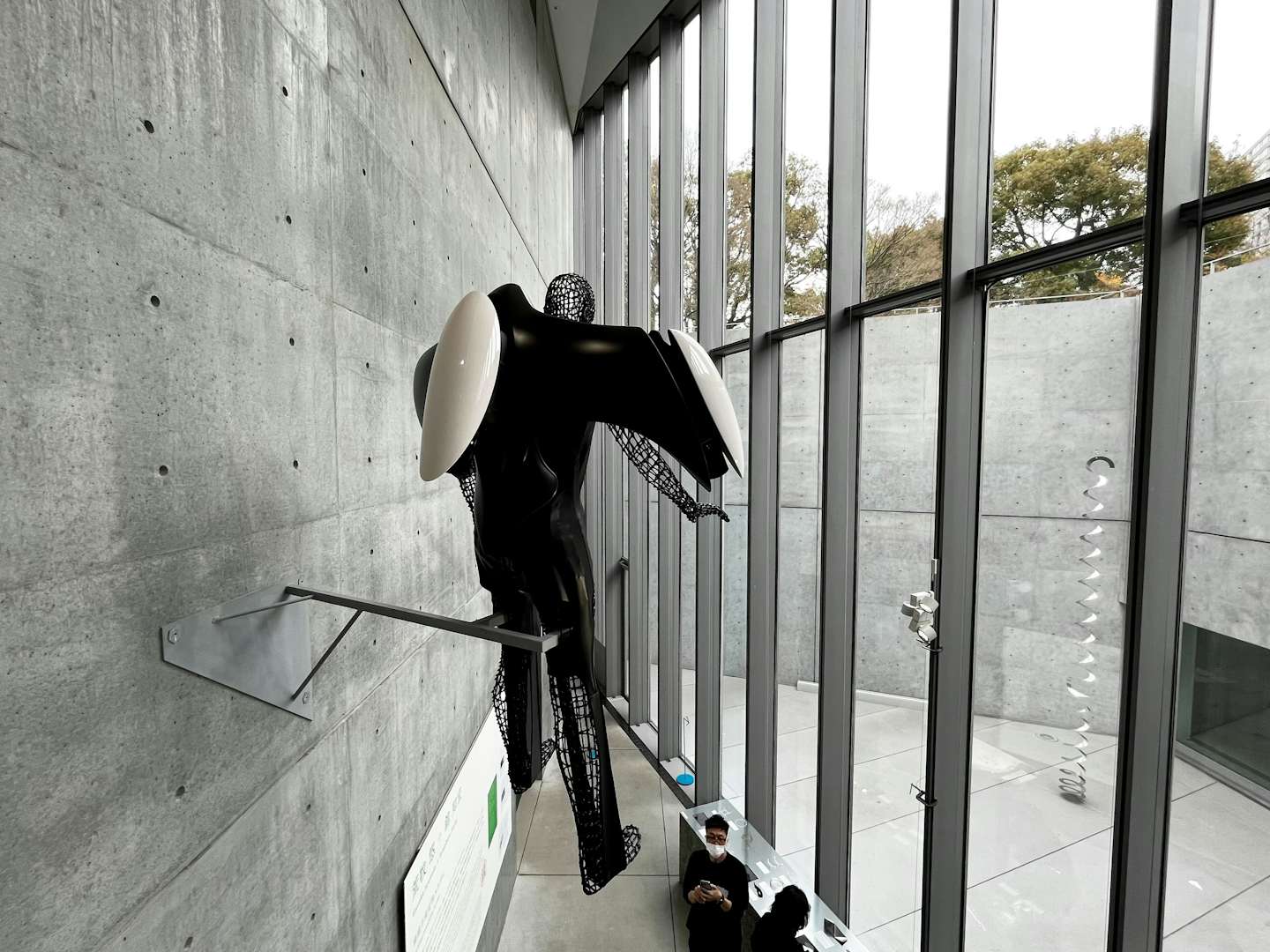

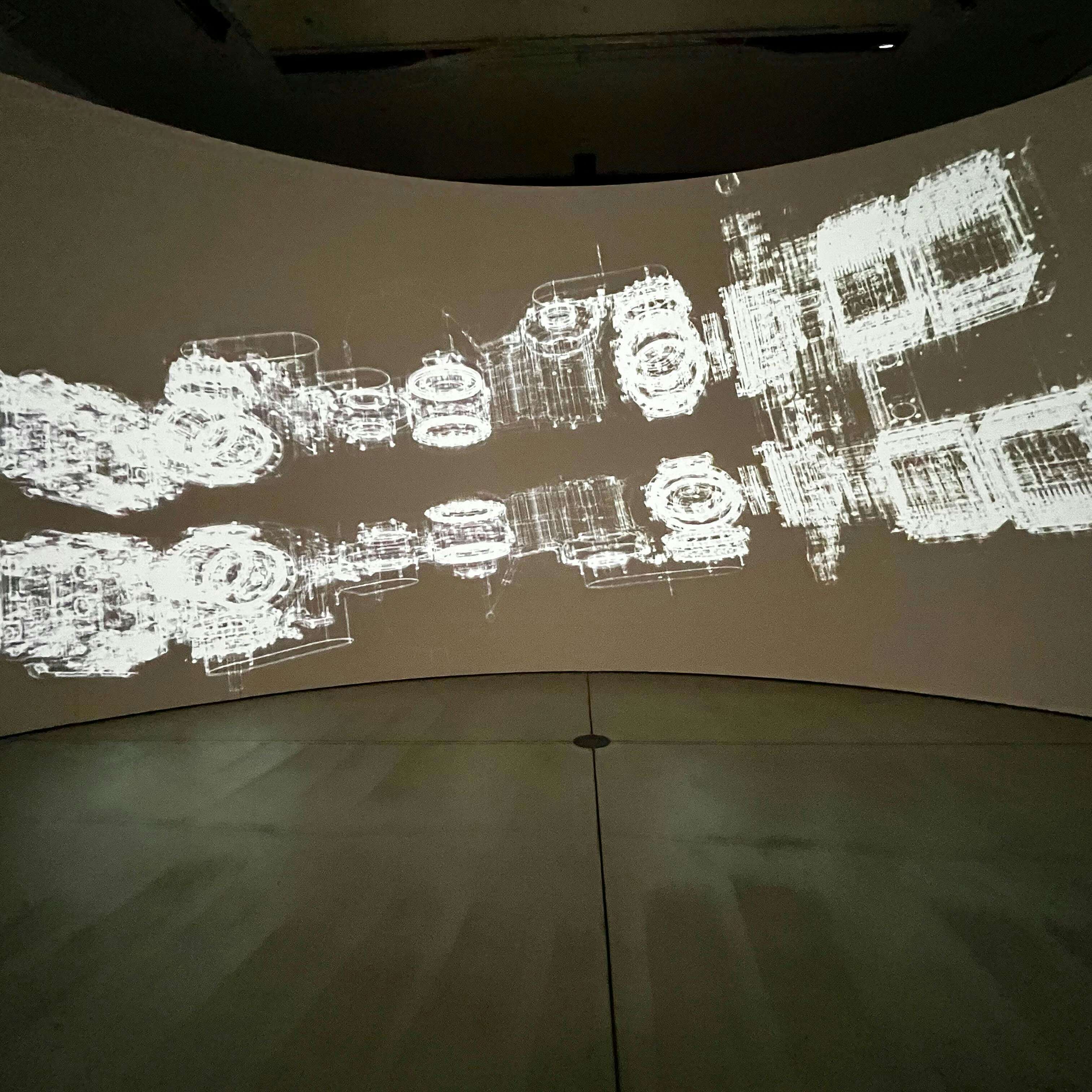

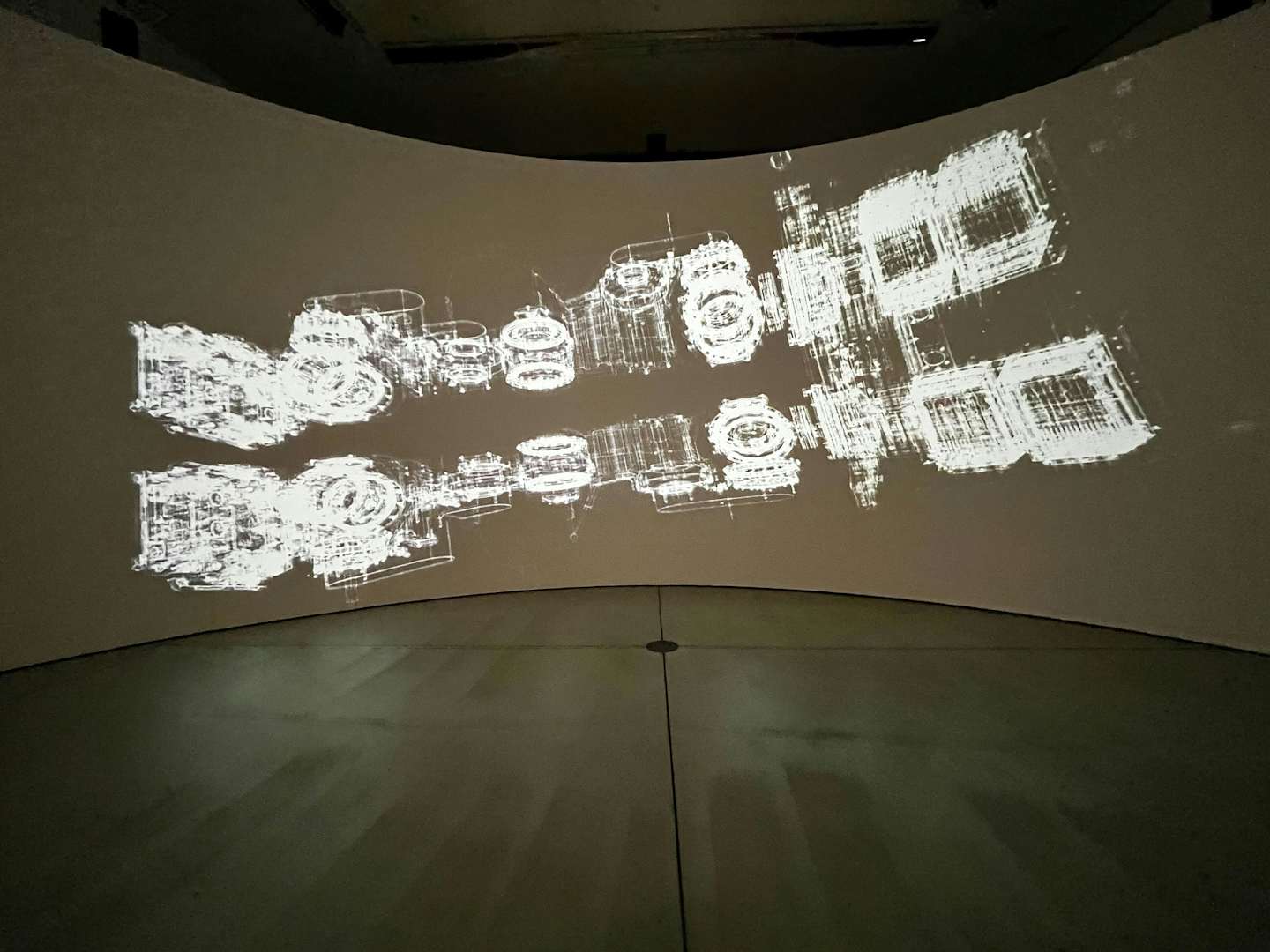

最初の展示室では、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中による「Wonder Robot Projection」と「ON THE FLY」のプロジェクトを紹介。インタラクティブな映像やシステムにより、機械の動きや構造について理解を深めることができる。

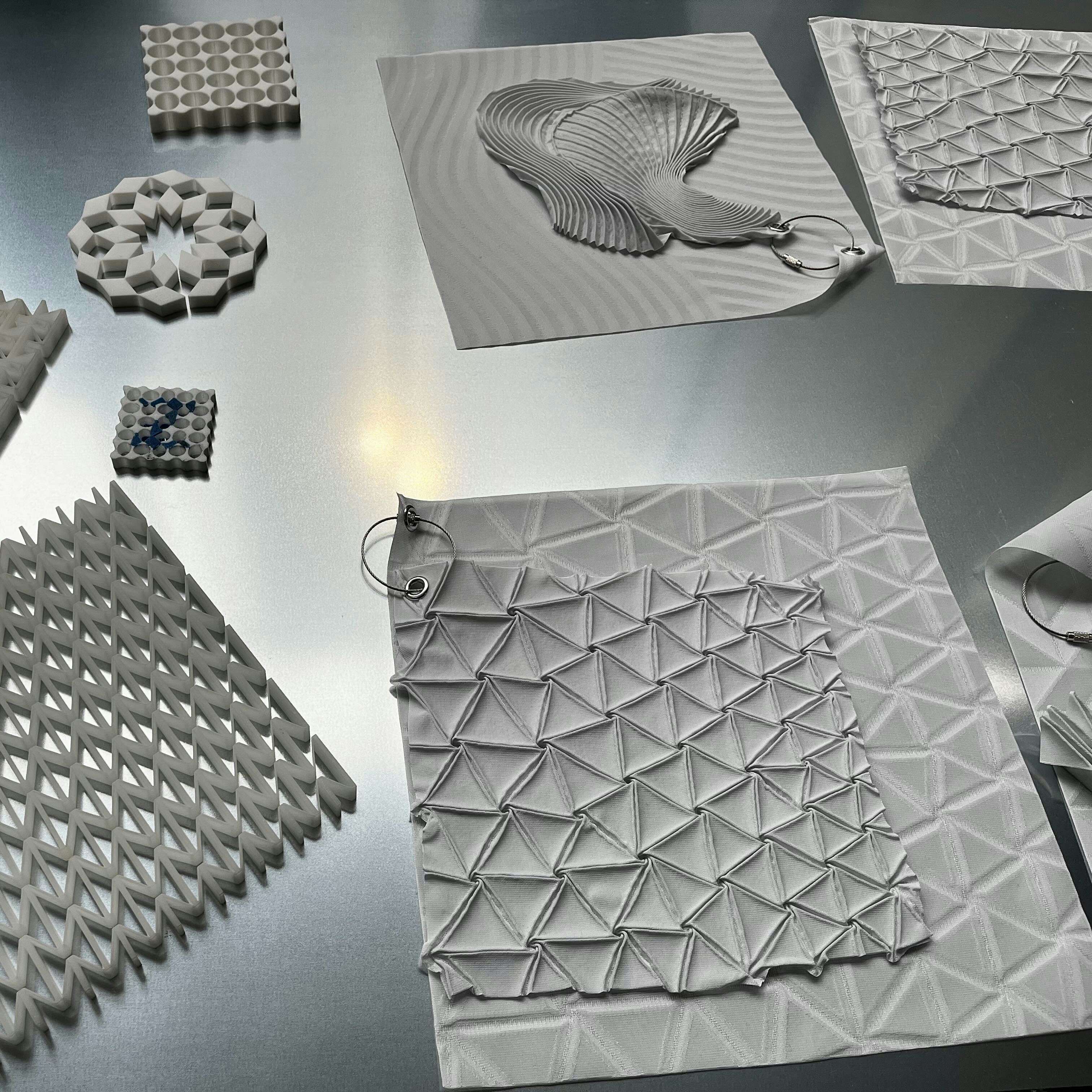

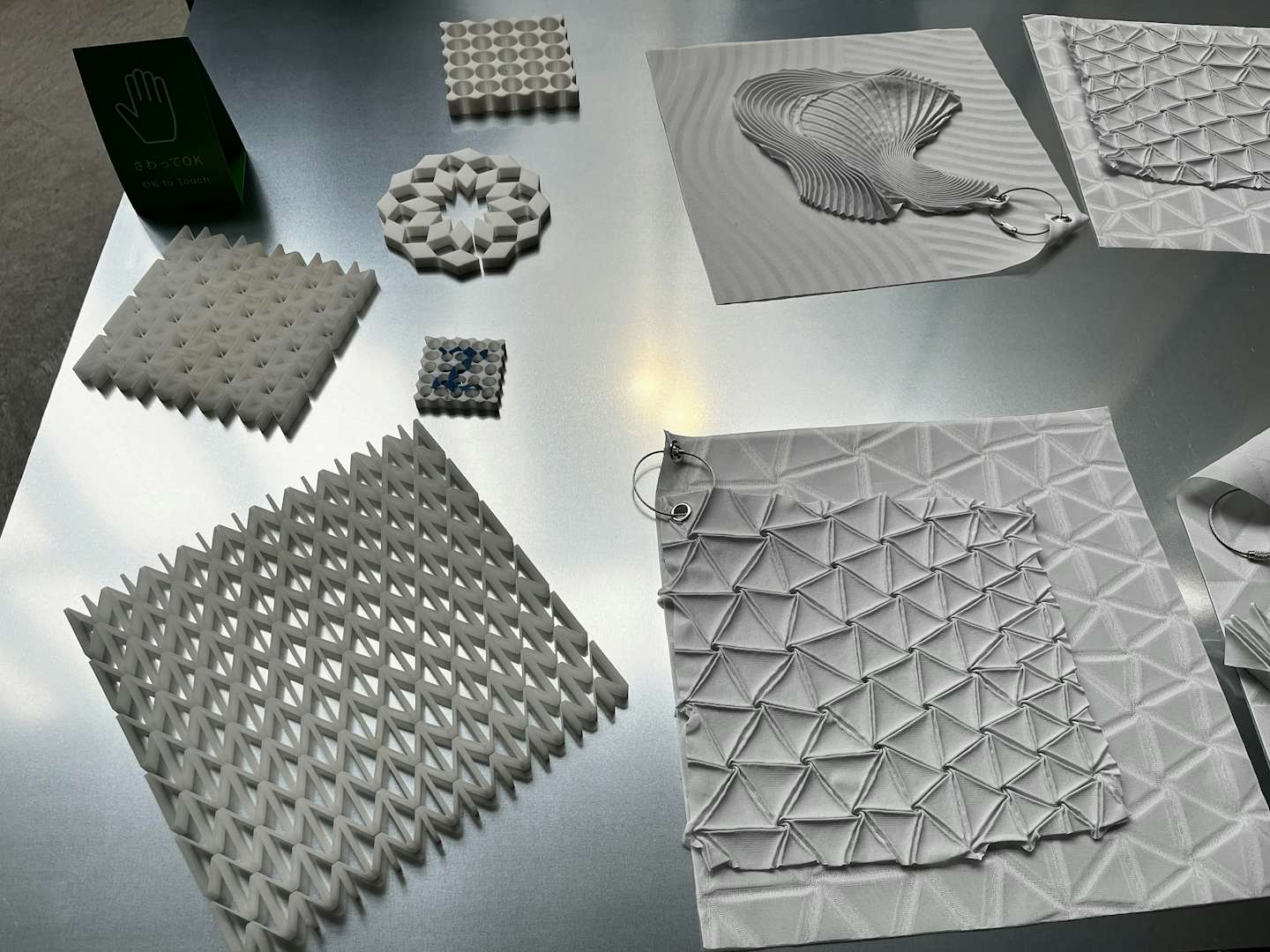

宮前義之率いるエンジニアリングチームによるA-POC ABLE ISSEY MIYAKEと、メタマテリアルを活用して独自の設計技術を展開するNature Architectsは「TYPE-V Nature Architects project」を展示している。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEによる熱を加えると布が収縮するスチームストレッチ技術とNature Architectsのアルゴリズムによってつくられた布を用いてつくられたこのブルゾンは、切断や縫製をせずとも身体にフィットさせることが可能となっている。

また、別エリアではプロトタイプの端切れを実際に触ることも可能だ。どのような織りがこのような形状を生み出しているのか、よく観察してみてほしい。

「人機一体」に関する研究開発を行う稲見自在化身体プロジェクトと映像監督の遠藤麻衣子は短編映画『自在』を制作した。そこでは人間とプロジェクトの研究者らが制作した様々な実機が共存する世界が描かれている。撮影はできなかったが、暗室では同作品の上映も行っているためこちらもじっくり鑑賞してほしい。

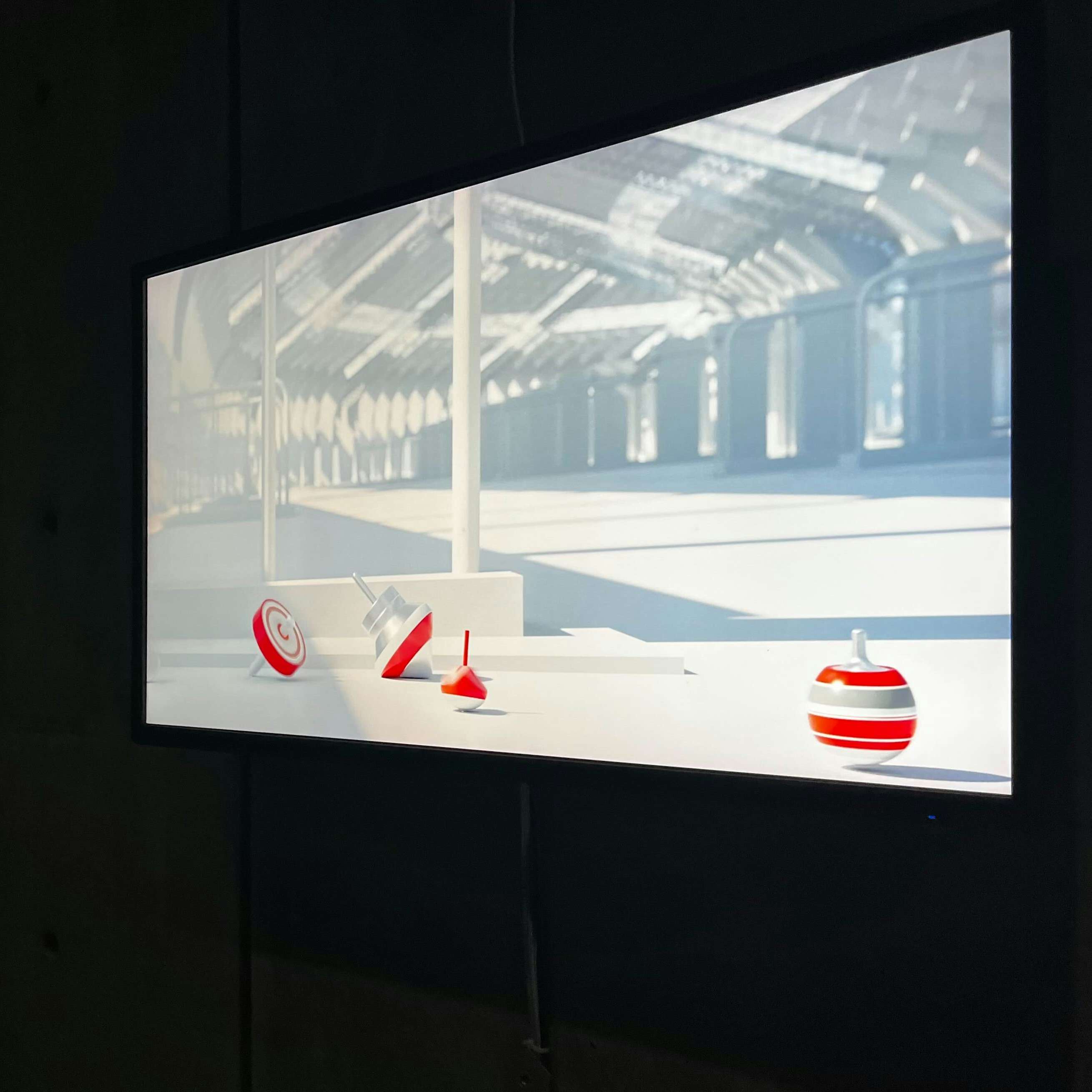

また、本展をきっかけに初めてコラボレーションを行ったというプロジェクトもある。新たなものづくりに実験的に取り組むエンジニア集団nomenaと、解剖学・形態学の専門家である郡司芽久による「関節する」は、動物の骨やその接続がどのようになっているかをパズルのように体験し、理解を深めることができるものだ。

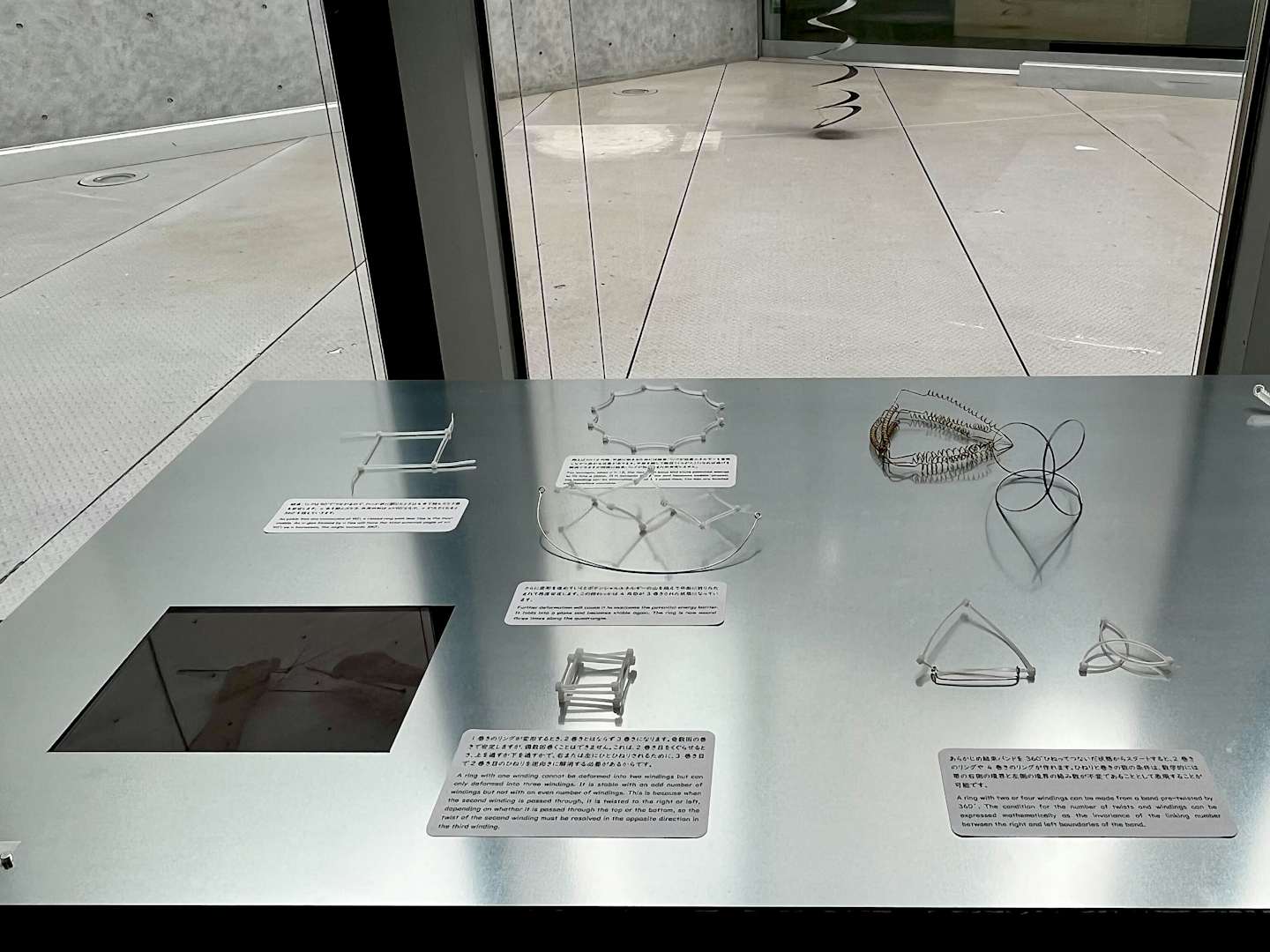

山中曰く「手あそび」のようなスタディを行うアーティストの荒牧悠と折紙工学者の舘知宏による「座屈不安定性スタディ」では、荒牧が日頃素材や部品と向き合いながら発見したいくつかの要素を舘が観察し、その理由を解き明かしていくというプロジェクト。そこで現れた現象を金属素材に置換することで、鑑賞者の伝えることを試みている。

ほかにも会場では、山中研究室と様々な分野の研究者たちによるプロジェクトが紹介されている。さらに関連プロジェクトとしてオンライン上の架空のギャラリー「ELEMENT GALLERY」で本展に関連する展示も実施されるため、お見逃しなく。