「パビリオン・ゼロ:空の水族園」レポート。現実と虚構の“境目”を歩く

シビック・クリエイティブ・スペース東京[CCBT]の2024年度フェローである布施琳太郎。その成果発表となる「パビリオン・ゼロ」プロジェクトより、葛西臨海公園内で開催された「市外劇=ツアー型展覧会『パビリオン・ゼロ:空の水族園』」の様子をレポートする。

シビック・クリエイティブ・スペース東京[CCBT]の2024年度フェローである布施琳太郎。その成果発表となる「パビリオン・ゼロ」プロジェクトより、「市外劇=ツアー型展覧会『パビリオン・ゼロ:空の水族園』」が東京・江戸川区の葛西臨海公園内で実施された。同プロジェクトに関する記者会見の様子はこちら。

「パビリオン・ゼロ」プロジェクトは、「架空の水族園構想」「プラネタリウムにおける観測報告」「新たな美術雑誌の刊行」の3つの企画によって構成されており、今回の「市外劇=ツアー型展覧会」は「架空の水族園構想」に該当する。

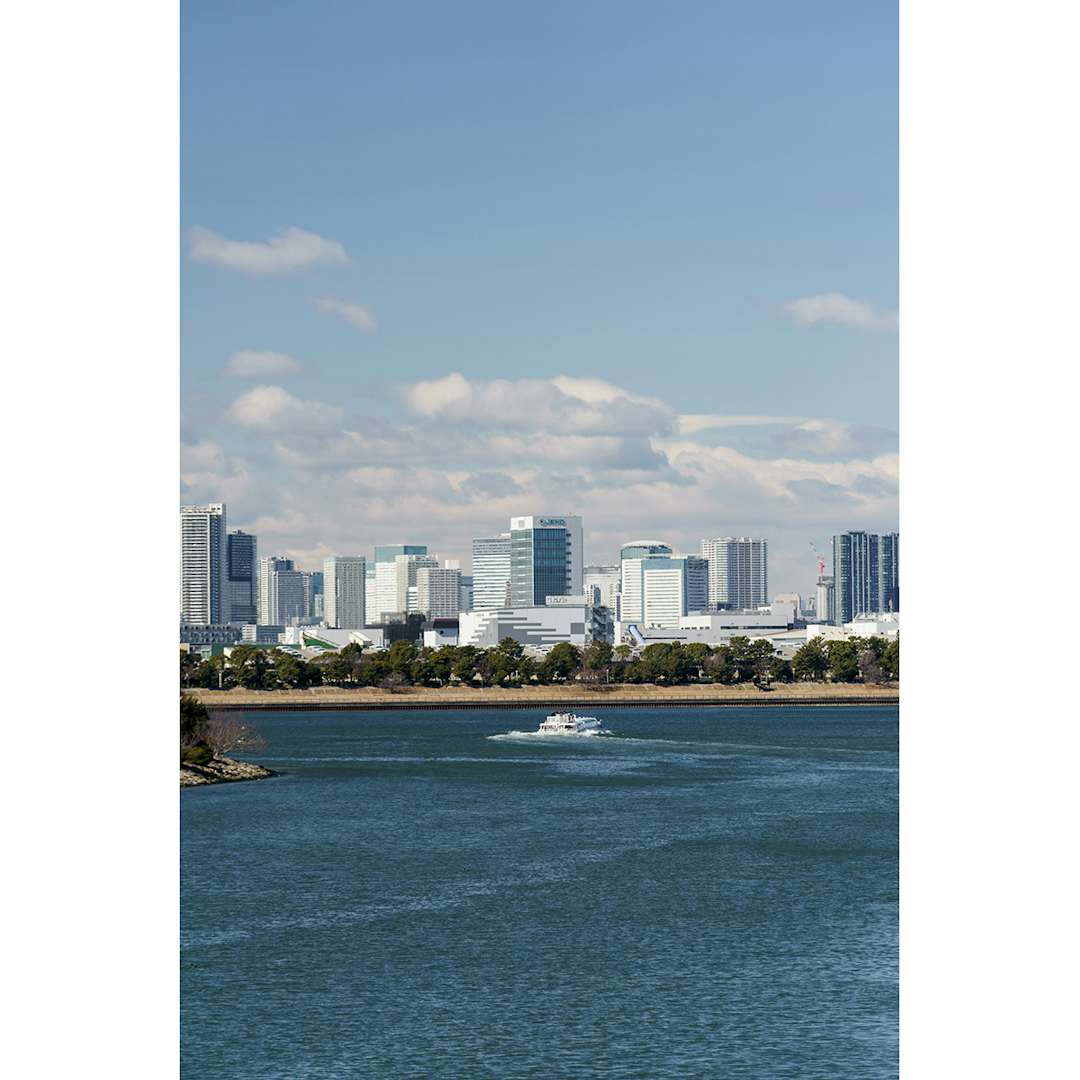

舞台となる葛西臨海公園は東京湾に面する都立公園であり、産業や軍事目的として利用される埋立地とは異なり、動植物や市民のための「人工自然」として開発された場所だ。公園内には「葛西臨海水族園」のガラスドームや、展望広場の「クリスタルビュー」、東京水辺ラインの発着場といった谷口吉生による建築が点在しており、布施はこうした土地の特性や谷口によるパビリオンの場としての想像力に着目した。

撮影=編集部

今回の展覧会において参加者は、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、ツアーに参加しながら、公園内や船上でアーティストらによる作品やパフォーマンスに出会うことができる。現実と、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)が交錯する景色で、我々はいったい何を見ることができるのだろうか。

ツアーガイド、企画、演出、脚本を手がける布施は、参加者に次のような言葉を投げかける。「現実と虚構の“境目”を見分ける努力を怠らないでください」。