椅子研究家・織田憲嗣インタビュー。「織田コレクション」はいかにしてかたちづくられてきたのか

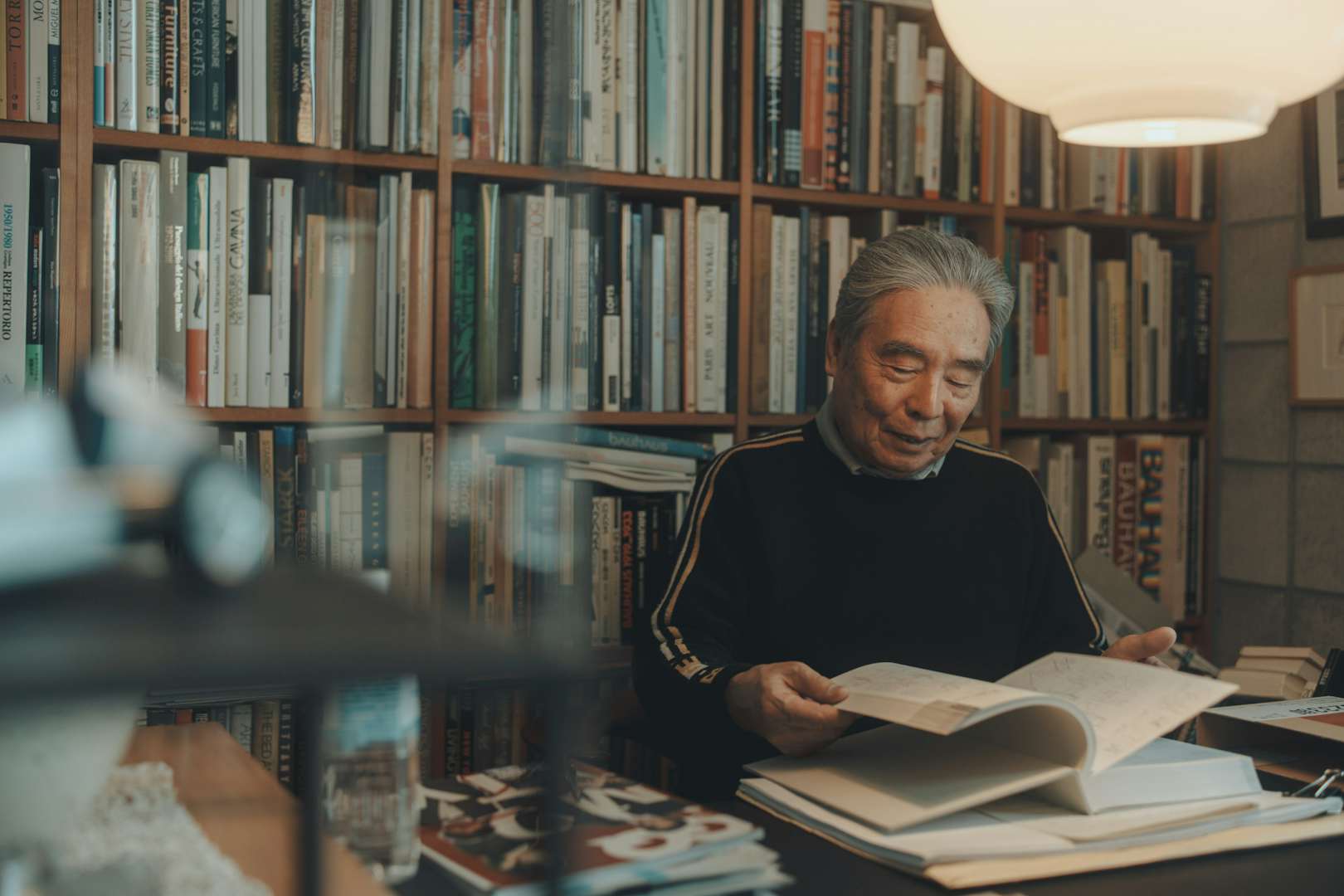

椅子研究家・織田憲嗣(おだ・のりつぐ)は、20世紀のすぐれたデザインの家具と日用品群を長年収集・研究し、北海道・旭川を中心として「織田コレクション」を形成してきた。研究資料を含め数万点にも及ぶコレクションをつくり上げてきた織田は一体どのような人物なのか。その経歴と人物像を紐解きながら、コレクション形成に至るまでの道のりについて話を聞いた。

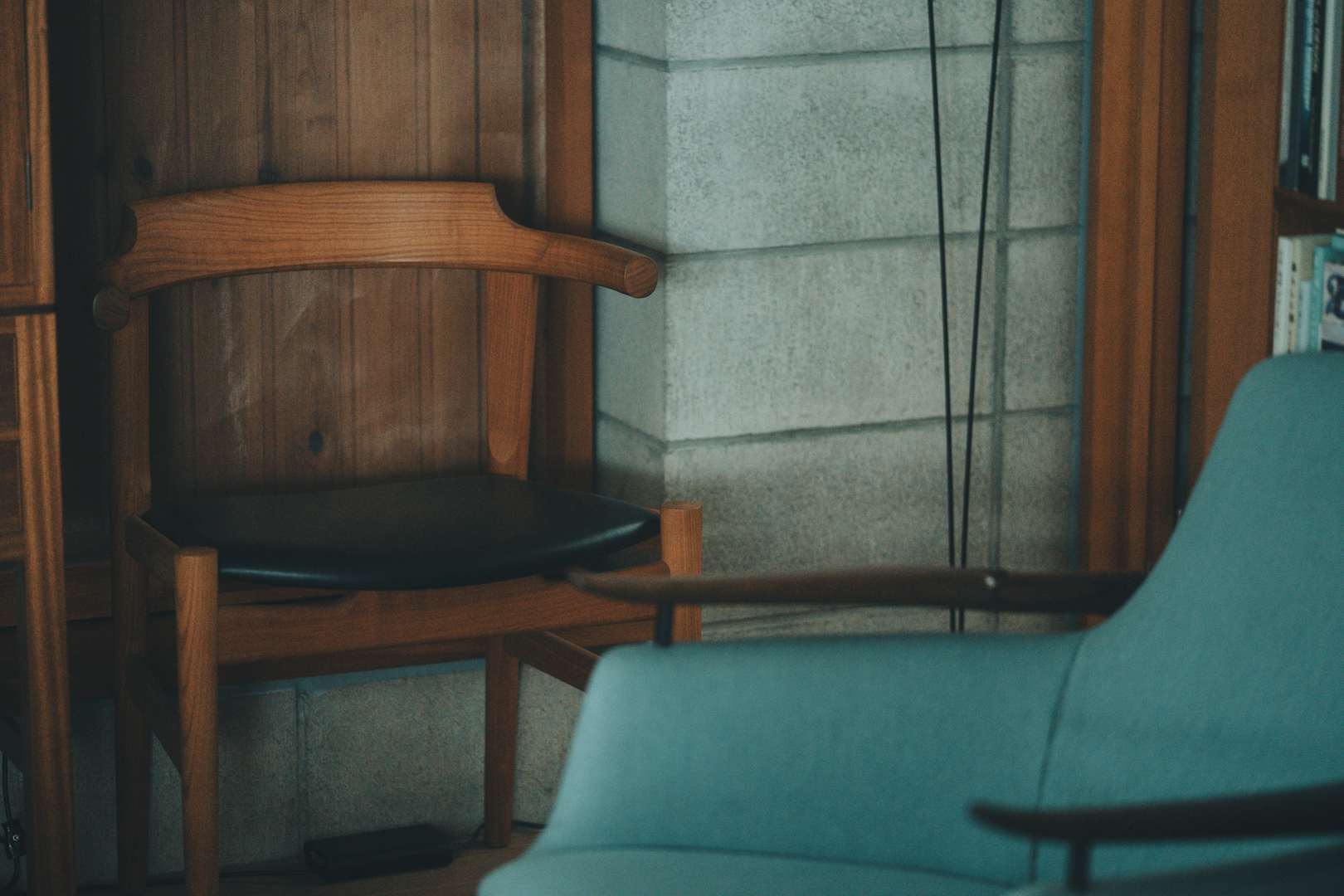

旭川空港から車を走らせること約10分。椅子研究家・織田憲嗣の自邸は、雪積もる森のなかにひっそりと佇んでいた。その美学が隅々まで行き届いた空間で、織田はゆっくりとした口調で自身の歩んできた道のりや哲学、コレクションの形成、そして東川町デザインミュージアム設立の夢について語り始める。

椅子の魅力に出会い、研究家となるまで。そして、コレクションはいかにして形成されてきたのか

──織田さんは以前、髙島屋宣伝部での勤務やイラストレーター、デザイナーとしても活躍されていたと伺っています。椅子の研究やコレクションをはじめたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

織田憲嗣(以下、織田) 大学を卒業してすぐ、髙島屋の宣伝部に嘱託社員として就職をしました。百貨店の仕事というのは概ね催事にあわせて動くのですが、そういった毎年同じことをやるのは苦手で。外部の仕事もできるように嘱託を選び、帰宅後はイラストレーションの仕事をしていました。

当時いた宣伝部には世界中の洋書やインテリア雑誌がたくさんあったので、入社当初は時間があればそういったものを貪るように見ていました。すると、雑誌に共通して登場する椅子があることに気がつくんです。いわゆる「名作椅子」というやつですね。これがずっと見ていると欲しくなってくる。しかも髙島屋の売り場に売っていたんです。その頃の僕の初任給は3万7000円くらいで、売り場にあったコルビュジエの「LC4」は1脚30万円でした。それを、展示品でいいから安く売って欲しいとお願いして、1割引の値段を10分割して給料から天引きしてもらいました。それが最初の名作椅子を手に入れたきっかけでしたね。ちょうど20代半ばくらいの頃だったと思います。生活費以外でそういったものを買おうと思ったらほかの仕事をしないと追いつかないですから、出版物のイラストレーションも描いていました。そのおかげで定期的な収入もあったので、椅子は2脚、3脚になり、10、20、30と次第に増えていきました。

100脚くらい集めた頃に、ふと「もうやめようか」なんて思ったんです。だんだんとこの行為に意味が見出せなくなってしまって。そんなときにノル・インターナショナルという会社で、北欧家具の巨匠ハンス・J・ウェグナーの椅子をはじめ、ノル社の椅子のセールをやっていることを知りました。仕事の昼休みに大阪事務所に伺うと、在庫管理を帳簿からコンピューターに移行するための在庫処分セール中で、「Yチェア」が1脚1万円程度で売られていたのです。時代の境目が味方してくれたというか。でも、そのときに迷いが吹っ切れて、これからは椅子を研究対象にしていこうと決めたんです。

その後は友人とともにビルの一室を借りて「CHAIRS?(椅子とは?)」といった研究室を立ち上げました。問いかけの姿勢を生涯忘れないようにしよう、といった意味を込めてこの名前をつけ、5つの研究方針を立ててその道へと入っていきました。

──5つの研究方針とはどのようなものでしょうか。

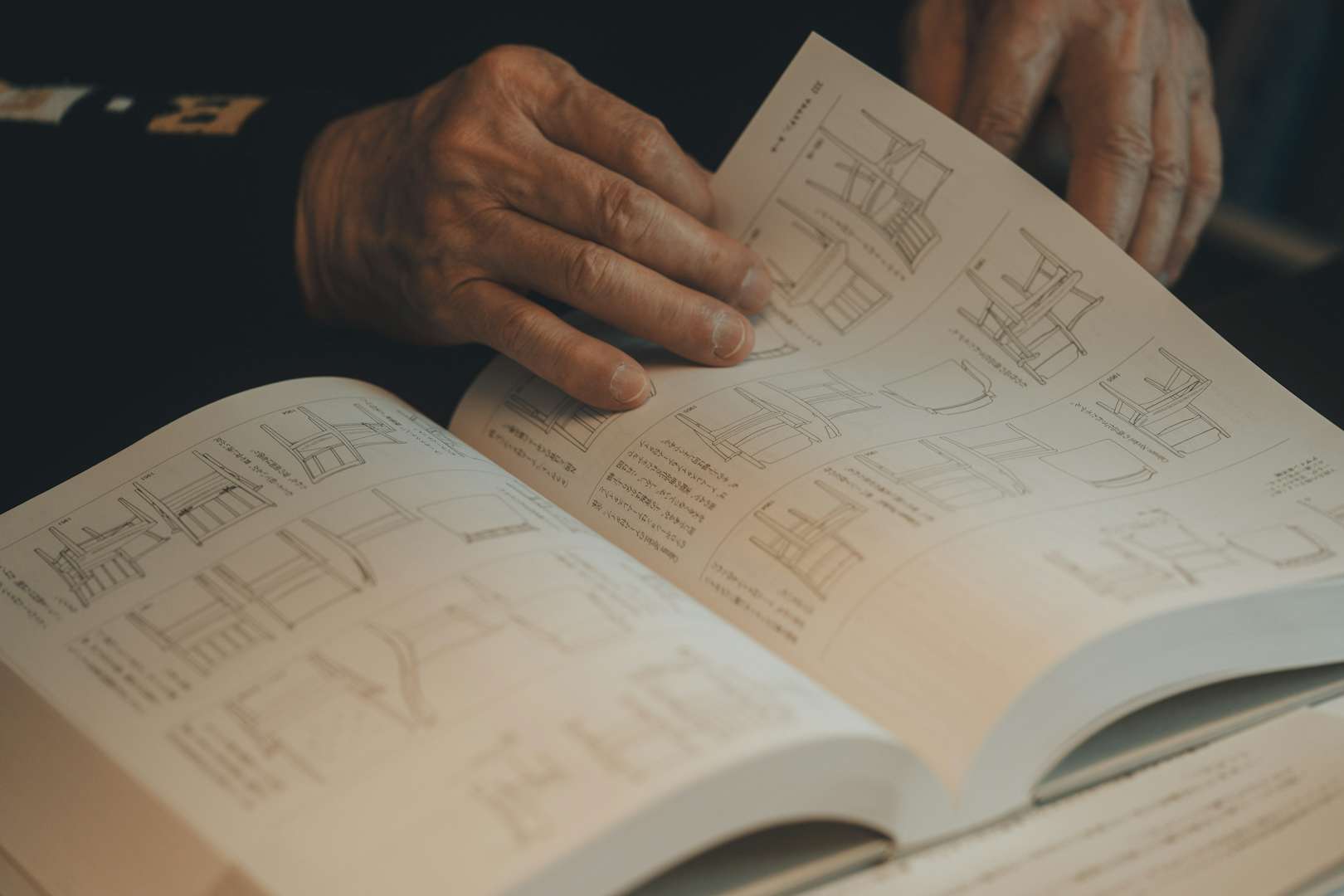

織田 まずひとつは、椅子に関するありとあらゆる文献を収集すること。加えて図面も非常に重要ですから、その収集もしようと考えました。もうひとつは、近代椅子の源流であるトーネット以降から現代に至るまでの椅子も、研究のために収集しようということです。それから、椅子のアーカイヴですね。プロのカメラマンにお願いして、4方向からの撮影を行いました。あとはインテリア専門誌『室内』でも約14年間連載していたのですが、デザイナーのファーストモデルからエンドモデルまでを全部調べ出して、ロットリングのペンですべて描き起こしました。大変でしたが、もう1万点以上を描き起こしたと思います。その研究成果は2007年に新潮社から出版した『名作椅子大全』にまとめられています。

──織田さんは高知県のご出身で、大学や就職先の髙島屋も関西にあったと思います。北海道・旭川という地に自邸を構えた経緯はどのようなものでしたか。

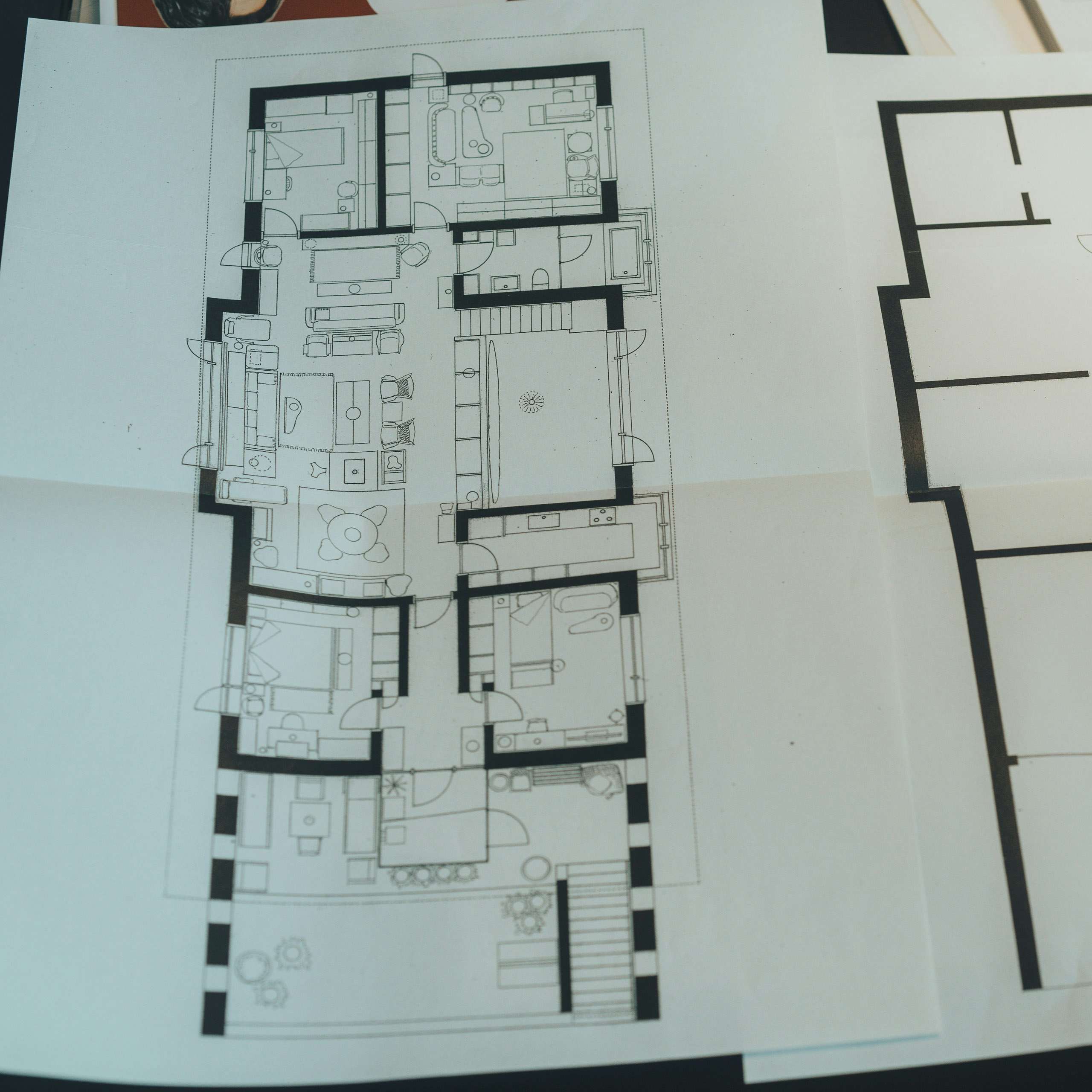

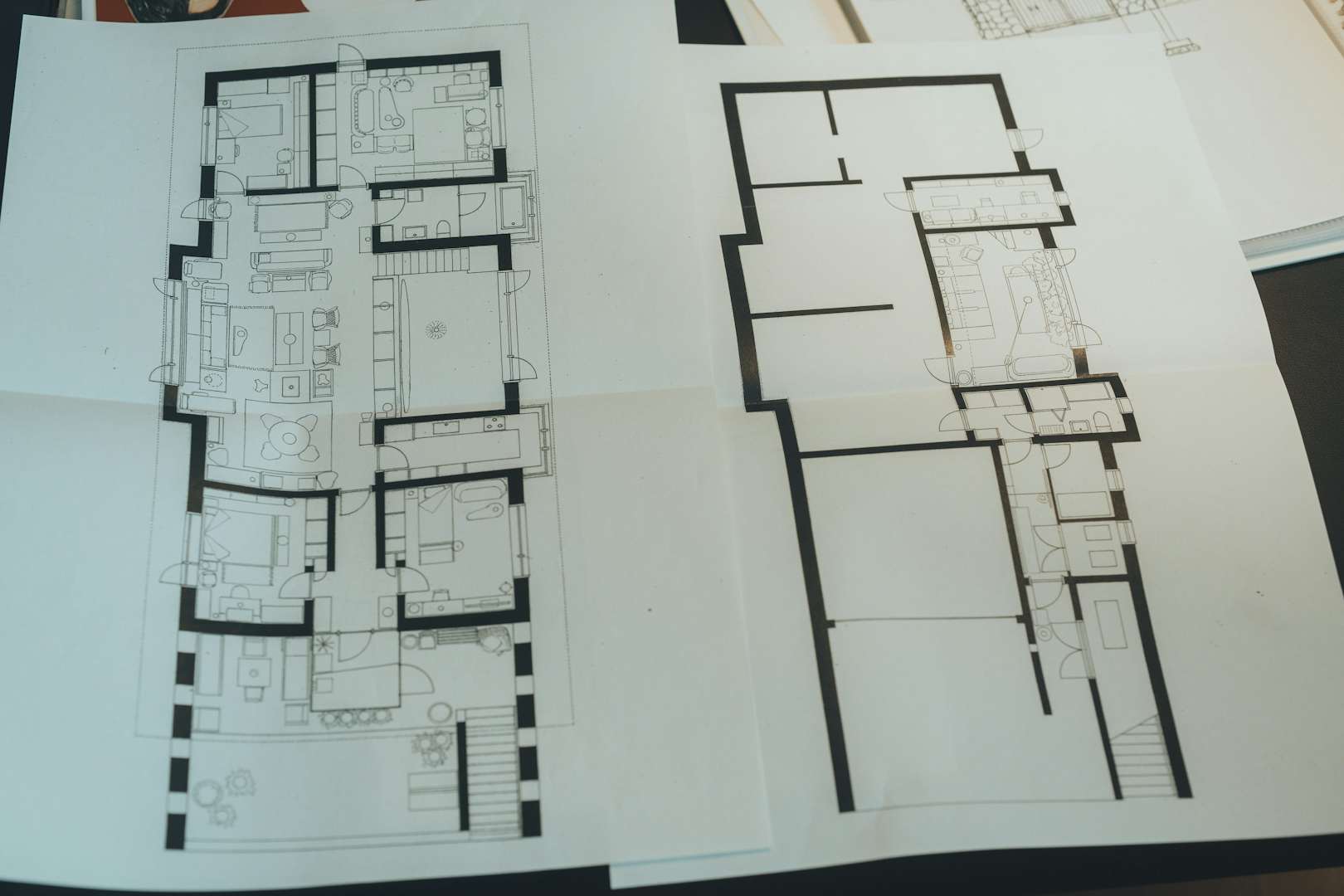

織田 北海道東海大学(2008年に廃止)で教鞭を取るためにこちらに来たのがきっかけです。この家を設計する際には、自身が使いたい家具をどう配置するか、という考えのもと間取りを考えました。配置してある家具にはそれぞれナンバーが振られていて、どのデザイナーによる作品なのかがわかるようになっています。建築については妻とも話しあいながら、フラットルーフで、タッキーニ・モーテンセンの自邸をリデザインするかたちにしました。徹底的に夢を追い求めていましたね(笑)。

──いままでにたくさんの家具との出会いがあったと思われますが、収集の苦労などはありましたか。いくつかエピソードを教えてください。

織田 これは筆舌に尽くし難いですね……。まず挙げるならば、お金の苦労はずっとしていましたね。この点に関しては、とくにみなさん気になるとおっしゃいます。ただ、時代が味方してくれていたと感じることもたくさんあります。当時私はイラストレーションの仕事もしていましたが、もちろん手描きでしたから、収入も良かったんです。1枚描けば50〜100万円の時代でしたね。しかし椅子を保管・展示するためのミュージアムをつくろうとして土地を購入したところバブルが弾けまして。支払いが滞ってしまったんです。そのときはもうおしまいだと思いました。それでも、後世の人々に名作椅子を残したいという思いは変えられず、コレクションは絶対に手放しませんでした。もう本当にお金には苦労しましたし、妻にもつらい思いをさせてしまいました……。

ほかにもお金に関して言えば、コレクションの輸送費ですね。あるとき、デンマークで購入・倉庫保管していた家具を日本に送らねばならず、輸送費をどう工面しようかと悩んでいたんです。そうすると次の日、デンマークから電話がかかってきて、デンマーク家具賞を受賞したという知らせがきたんです。大変驚きました。ここで幸運だったのは、受賞したことはもちろん、副賞として賞金も入り、輸送費を賄うことができたということです。「神様はいるな」と思うことが正直いっぱいありましたね。

──収集や輸送はもちろん、コレクションの維持や継承にもお金はかかるわけですよね。

織田 おっしゃる通りです。コレクションの維持や展示のたびに、お金のやりくりや交渉は度々発生します。アーカイヴ撮影も合計1億円以上の費用をかけて行いました。毎週日曜に1日20万円を負担しながら、すべて実施するのに9年以上かかりましたね。ほかにも倉庫の保管料です。アーカイヴ撮影、輸送費、保管費などを合わせると3億円以上かかっているんです。それはもう大変でした。現在コレクションはすべて北海道の東川町に寄付しているので、管理等については東川町が行っています。

──家具を収集するにあたっては、どのような基準で選定されているのでしょうか。ほかにも好みの変遷などがあれば教えてください。

織田 ただ私がひたすらに美しいと思うものを収集しています。あるいは後世に残すべきだと思うものでしょうか。作家の有名無名はあまり関係ありません。例えば、その本棚の上にある壺はすべて西アフリカのブルキナ・ファソなどのものです。本当に綺麗なんですよ。無意識の美があるというか。こういったプリミティヴなものはモダンなものに比べてよくわかります。本質が浮き彫りになりますよね。モダンなものはいかに線が細いかですが、プリミティヴなものには力強さの魅力がありますよ。この家にはそういったものがたくさんありますが、僕ひとりの選定基準で配置しているので、色々な時代や地域のものが混在していても喧嘩していません。

椅子を通じて気づいた、時代と巡りあうことの重要性

織田 時代にうまく巡りあえた人が名作を生み出すというのは、近代デザイン史を参照してみても事実だと思います。例えばインダストリアルデザインの先駆けであったトーネット社は、産業革命の最中、曲げ木技術を用いながら試行錯誤し、世界初の家具の大量生産を実現させました。また、第二次世界大戦時には、イームズ夫妻によって米軍戦闘機のパイロットシート開発で用いられた三次元成形技術を生かした大衆向けの椅子がつくられました。

私も、髙島屋という非常に肥沃な土壌を与えられて、花を咲かせたところがあります。当時はコンピューターが普及しておらず、すべてがハンドワークでした。そういった背景が、僕自身の基本的な人間力を高めてくれたと思うんですよね。時代との相性が良かったと思います。

織田憲嗣が考える「デザインミュージアム」の在り方

──東川町では、織田コレクションを中心としたデザインミュージアムの設立が話にあがっているとのこと。いっぽうで、日本には国立のデザインミュージアムがありません。これについて織田さんのお考えをお聞かせください。

織田 10数年前くらいに、デザイナーの三宅一生さんと当時西洋美術館館長であった青柳正規さんがその件について対談をしていますよね。本来ならば国立デザインミュージアムは2020年のオリンピックイヤーに完成する予定でした。だけど結局できなかった。その後も色々な話が浮上しては消えていく。予算もなければ土地もない。

先日、フィンランドセンターのセンター長が私のところに訪ねて来られました。センター長というのは、つまりフィンランドの経済省、文化省、教育省の代表です。そんな人物が僕のコレクションを見るなり「この規模のコレクションはフィンランドだったらすぐにナショナルミュージアムになる。なぜこんなに時間がかかるのか理解できない」とおっしゃっていました。その原因のひとつには、アートとデザインの管轄省庁が異なることが挙げられます(*)。アートは文化庁、デザインは経済産業省ですよね。経産省はいままでデザインを販売数などの数字での評価しかしてこなかったわけですから、その文化性や芸術性、社会性が評価されてこなかったんです。日本は先進国で唯一、国立デザインミュージアムがない国です。正直これは本当に恥ずかしいことですよ。

僕がいま東川町に提案しているのは、小さな自治体だから大きな展示場はいらないので、代わりに余裕を持った収蔵庫を確保してほしいということですね。湿度管理と大きな収蔵スペース。だいたい1000坪ぐらいあれば、余裕を持って整理整頓ができると思います。それで見せる収蔵庫にすればいいんです。そうすれば有料でバックヤードツアーなんかもできるんじゃないですかね。あとは、本部機能だけはしっかりしたいですね。ちゃんとした学芸員の配置も重要です。東川町に来る人はそう多くはありませんから、展示室はギャラリーのようなレベルで十分です。これがちゃんとできれば、世界中から人が見にきてくれると思います。

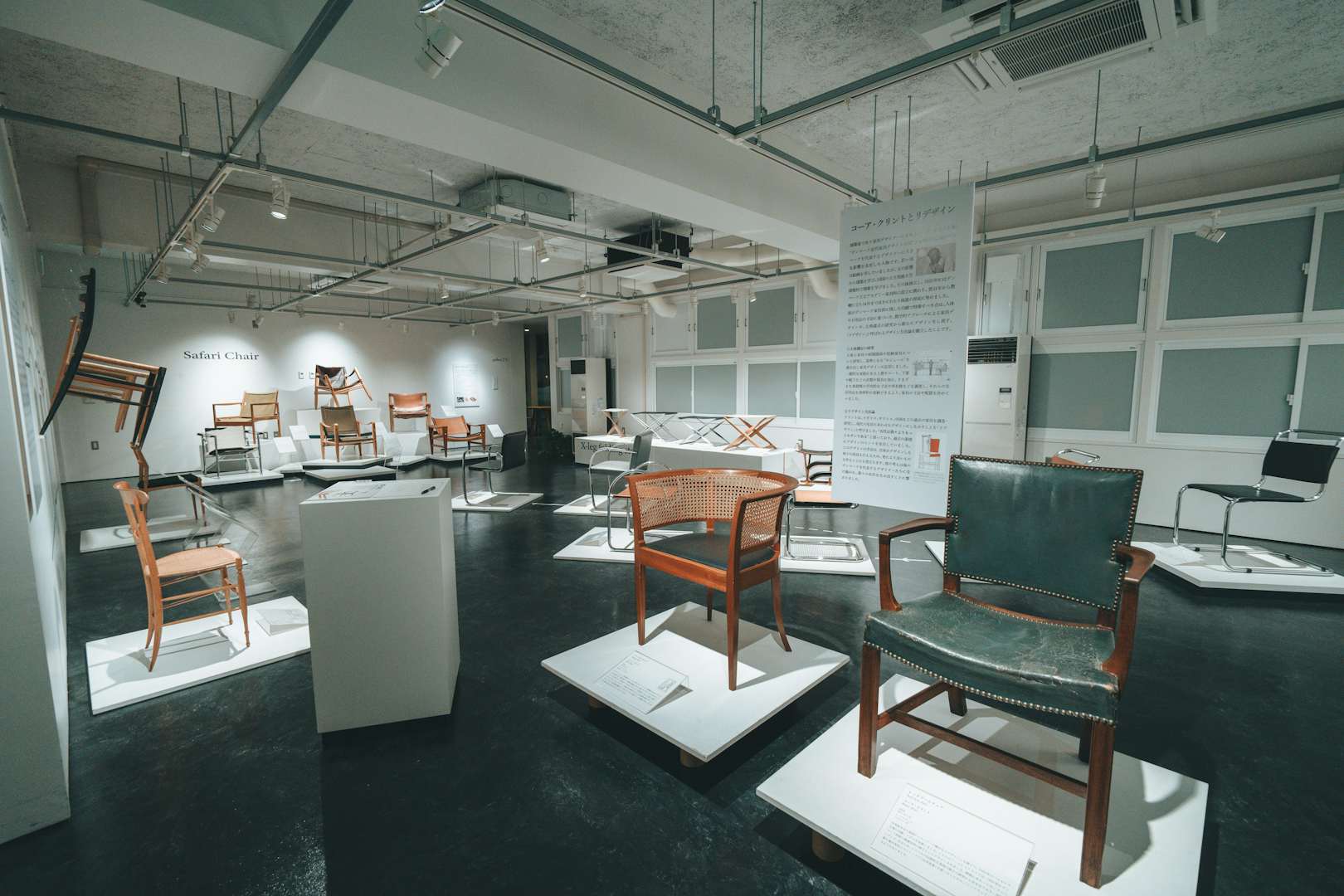

そして、今回の髙島屋もそうですが、コレクションを他館に貸出展示をする、サテライトミュージアムという発想を持てばいい。2025年には大きな展覧会の話が進んでいます。うちのコレクションにあるハンス・J・ウェグナーのモデルの椅子だけで約166脚を展示予定です。これは本国デンマークのハンス・ウェグナー・ミュージアムの所蔵数よりはるかに多いものです。さらに、溜池山王にオープンする赤坂グリーンクロスの一画に、織田コレクションの一部を常設展示する予定です。こちらもサテライト的な発想ですね。東川町には収蔵庫と本部機能、そして小さなギャラリーがあれば十分なんです。大きな展示室をつくって人件費や光熱費を費やし赤字を出したら、町の人々の賛同を得られなくなってしまいますから。だから大都市圏とはそういった連携をすることが重要だと考えています。

「椅子とめぐる20世紀のデザイン展」の開催に寄せて

──全国の髙島屋3店舗で開催される展覧会「椅子とめぐる20世紀のデザイン」への意気込みをお聞かせください。

織田 じつは、昨年髙島屋で開催した北欧展開催中の8月に今年の展覧会もやることが決まったんです。だから準備期間が1年もなくて慌ただしいスケジュールでした。ただ先ほども申し上げたように、髙島屋に育てていただいたので、恩返しだと思っています。

昨年は全国3店舗で実施して、50日ほどで約7万人が来場されました。今年もたくさんの方々にご覧いただくとともに、本物のデザインが持つ力を体感できる機会となればと思っています。出展作品も昨年とは1点も重複がないように構成していますので、足を運んでいただけたら嬉しいですね。

*──現在、経済産業省、文化庁、一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMなどによる「国立デザインミュージアムの設立」を目指すカンファレンスなどが定期開催されている。詳細は関連記事を参照。