アートとテクノロジーの共演。「おさなごころを、きみに」が東京都現代美術館でスタート

「おさなごころ」をインタラクティブなアートを通じて問い直す、大人もこどもも楽しめる展覧会「おさなごころを、きみに」が、7月18日に東京都現代美術館で開幕した。メディアテクノロジーによる作品や映像が多数展示されている本展の見どころを、レポートでお届けする。

誰もが持つ「おさなごころ」を体験的に問い直すことを目的に企画された展覧会「おさなごころを、きみに」が、7月18日に東京都現代美術館でスタートした。

本展は、メディアテクノロジーによる作品や映像を通し、大人が忘れてしまったクリエイティブな「おさなごころ」を思い起こしながら、大人もこどもも楽しめるもの。「身体と触覚」「音と言葉」「忘却」「銀河」をテーマとした空間で構成されている。

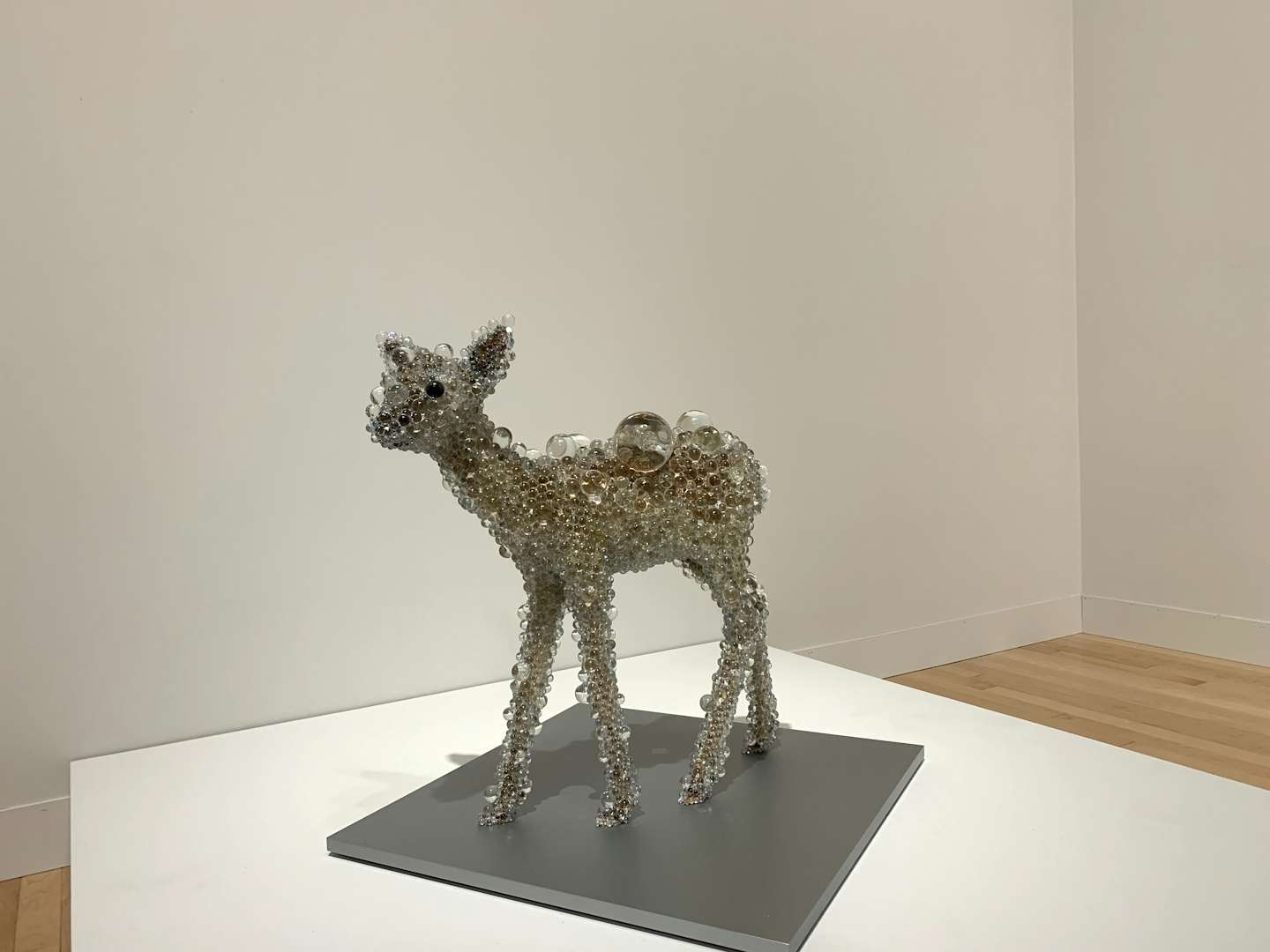

会場入口では、同館のコレクションから名和晃平や吉岡徳仁による彫刻作品が展示。ビーズや結晶を用いて、子鹿やバラをモチーフに制作したこれらの作品は、こどもの純粋さを象徴している。

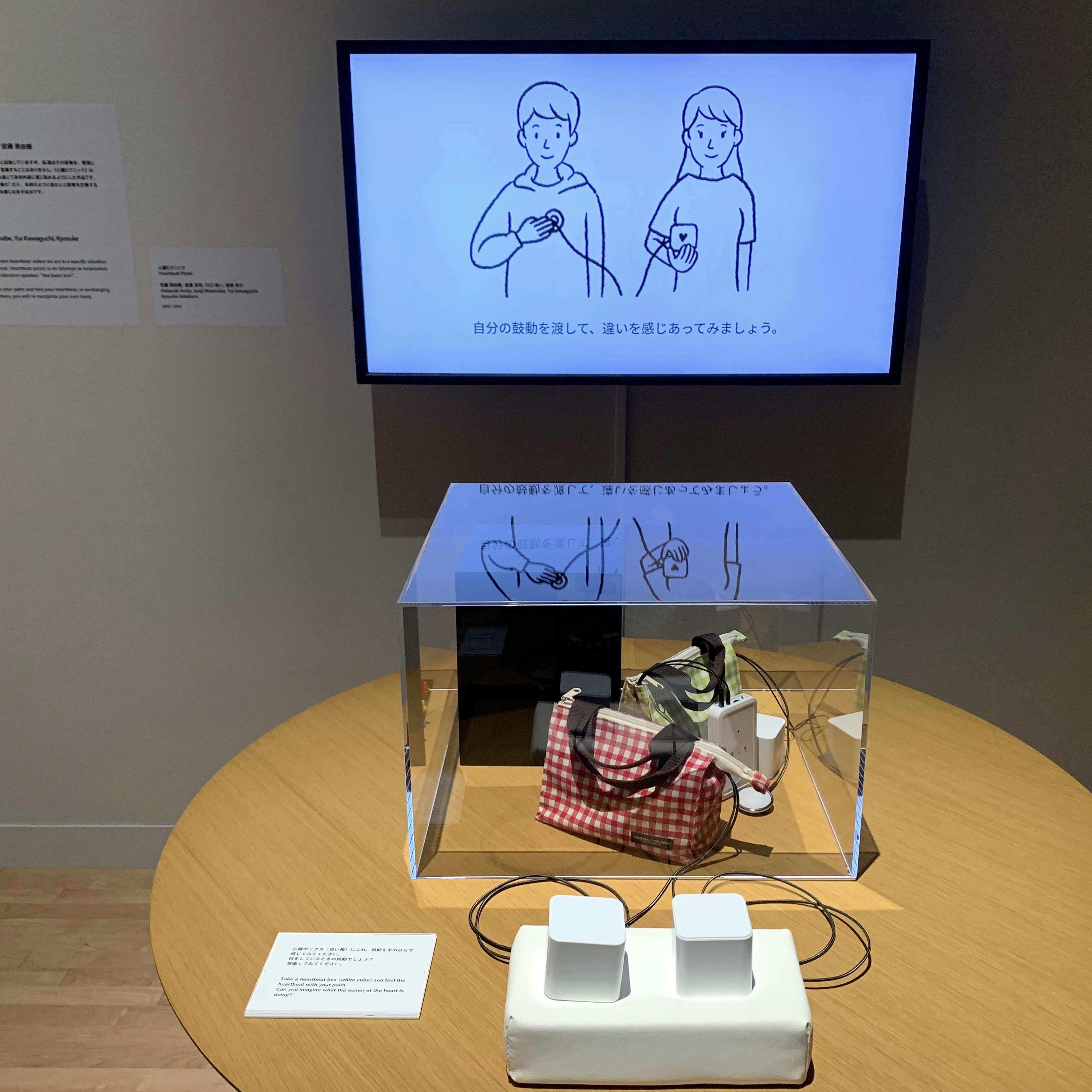

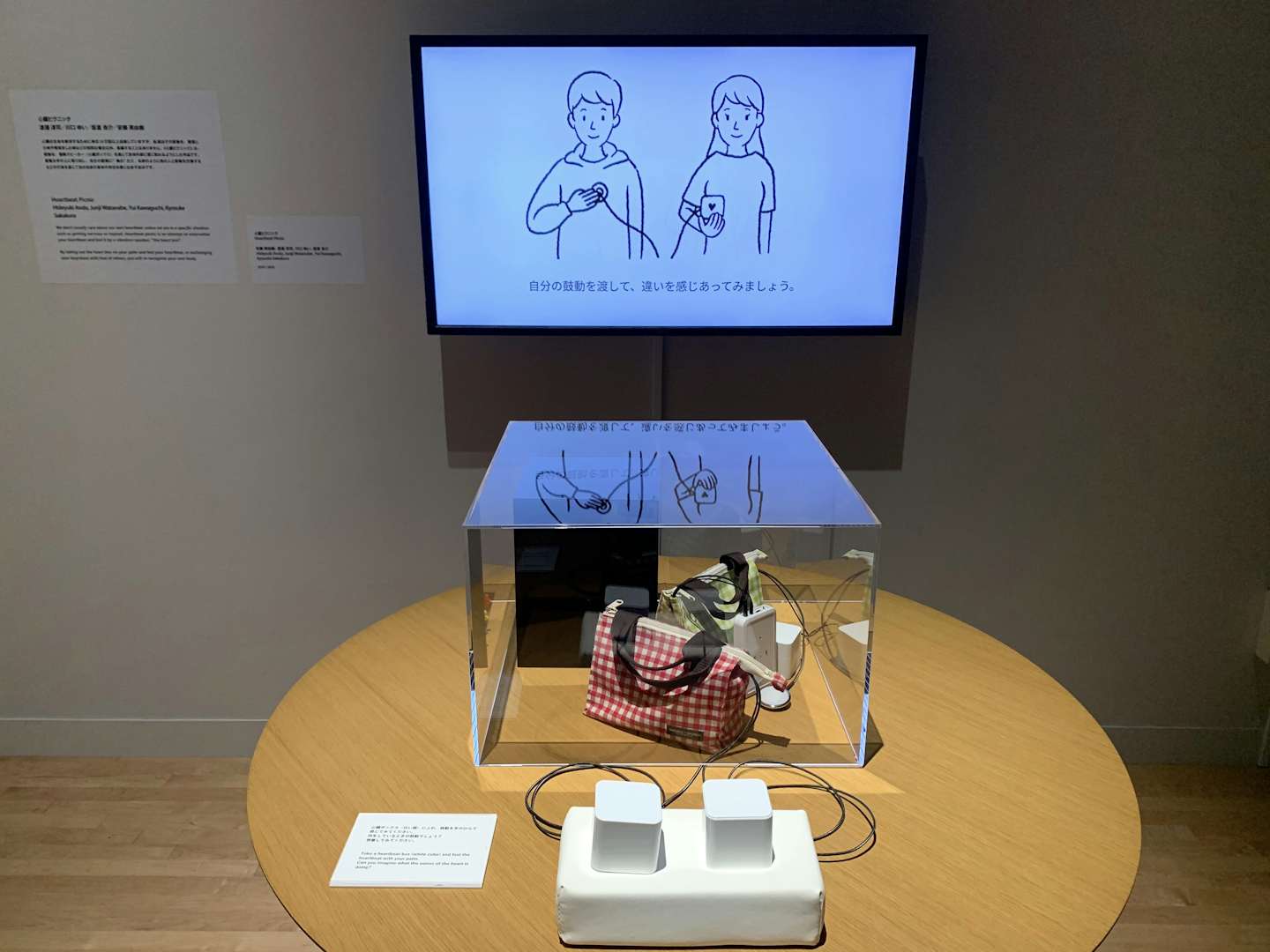

「身体と触覚」セクションでは、体を動かして参加し、触覚のおもしろさや重要性を思い起こさせる作品に注目。例えば、安藤英由樹/渡邊淳司/川口ゆい/坂倉杏介の《心臓ピクニック》(2010 / 2020)は、人間の心臓の鼓動を振動スピーカーを通じて記録した作品。その振動スピーカーに触れることで、自分の鼓動を感じたり、他人と鼓動を交換したりすることができる。

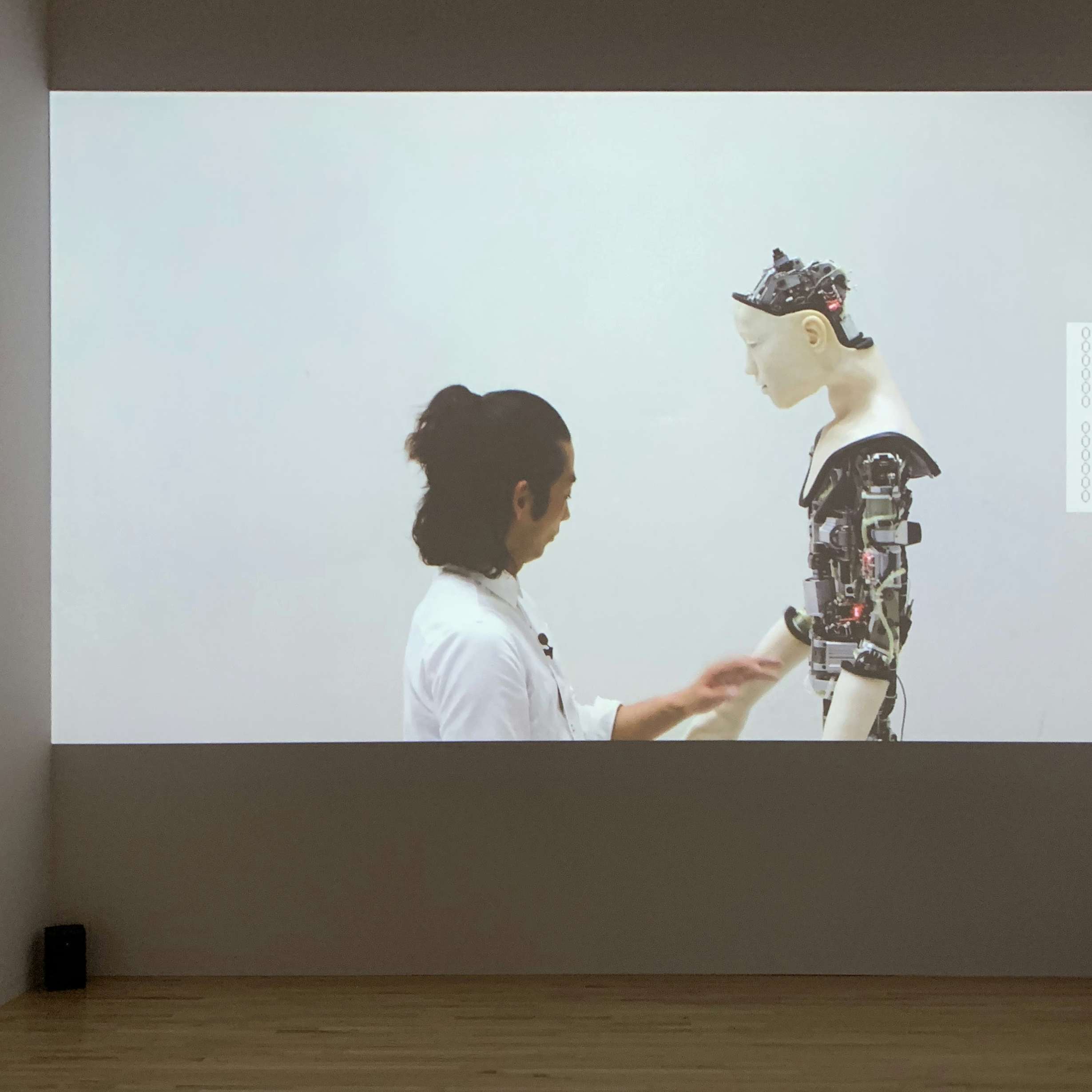

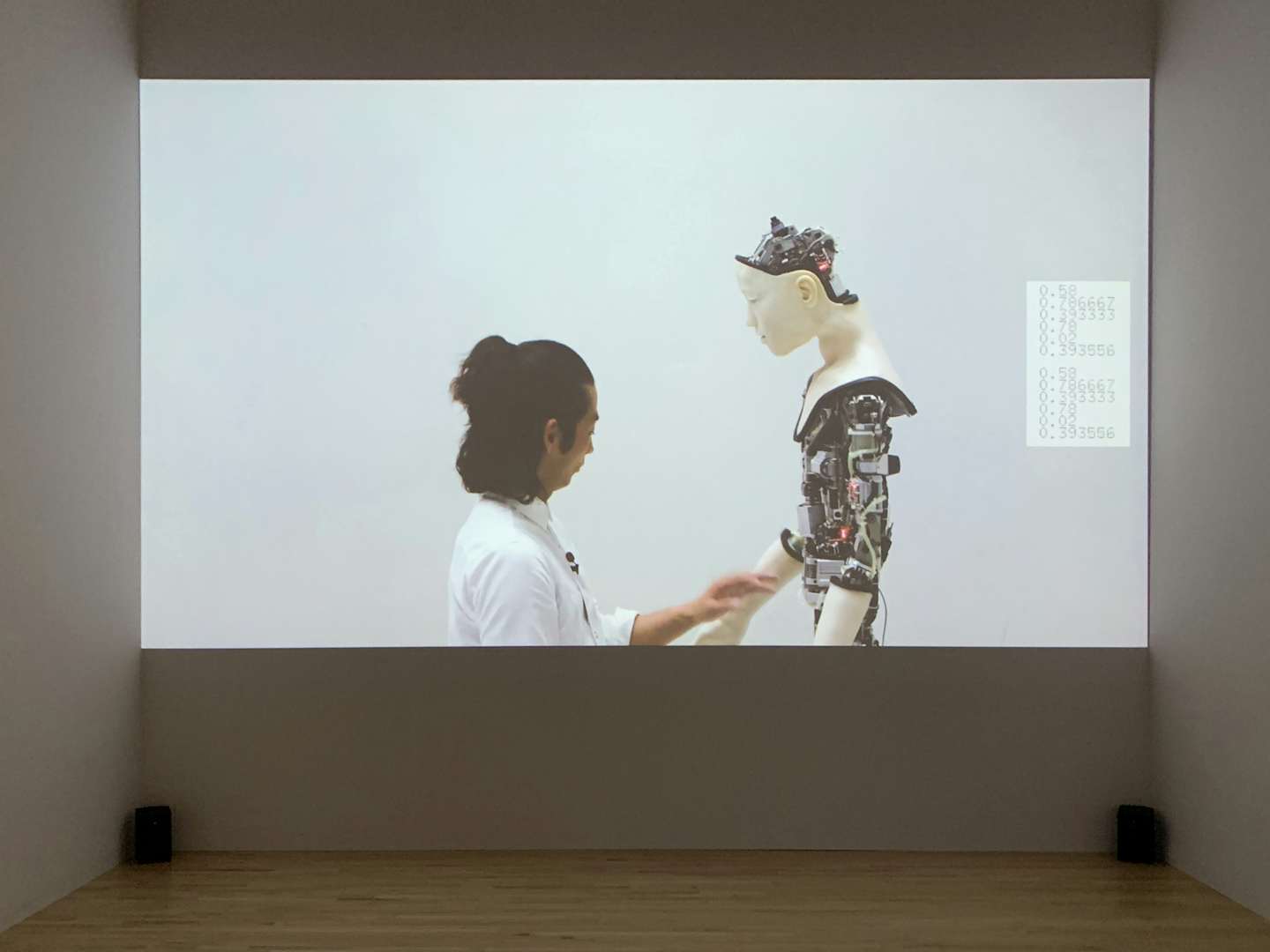

ジュスティーヌ・エマールの映像作品《Co(AI)xistence》(2017)では、俳優・ダンサーの森山未來と、石黒浩・池上高志による共同開発のアンドロイド「オルタ」が、言葉や身振りを使って語り合う様子を収録。人間とAI、それぞれの物事の理解への違いを体現したものだ。

書籍や文字、映像などの表現で身体表現を追体験する「音と言葉」では、phono/graph×NISSHAが巨大な高精細プリントの本を様々な手法で表現した《『silence』project》(2019)などの作品が展示されており、落合陽一×日本フィルプロジェクトVOL.3らによる映像の上映も行われている。

そんななか注目したいのは、Rhizomatiks Researchによるダンスパフォーマンス作品《discrete figures Special Edition》(2019)だ。真鍋大度と石橋素が共同主宰するRhizomatiks ResearchとELEVENPLAY、そしてアメリカのメディアアーティスト・リサーチャーのカイル・マクドナルドとのコラボレーションから生みだされた本作では、ドローンやAI、機械学習を通じて、数学分析によって生みだされた身体と生身の身体との関係性を描きだした。

次のセクション「忘却」では、歴史的資料や新しいメディアによる作品を通し、私たちの記憶やイメージを再考する。

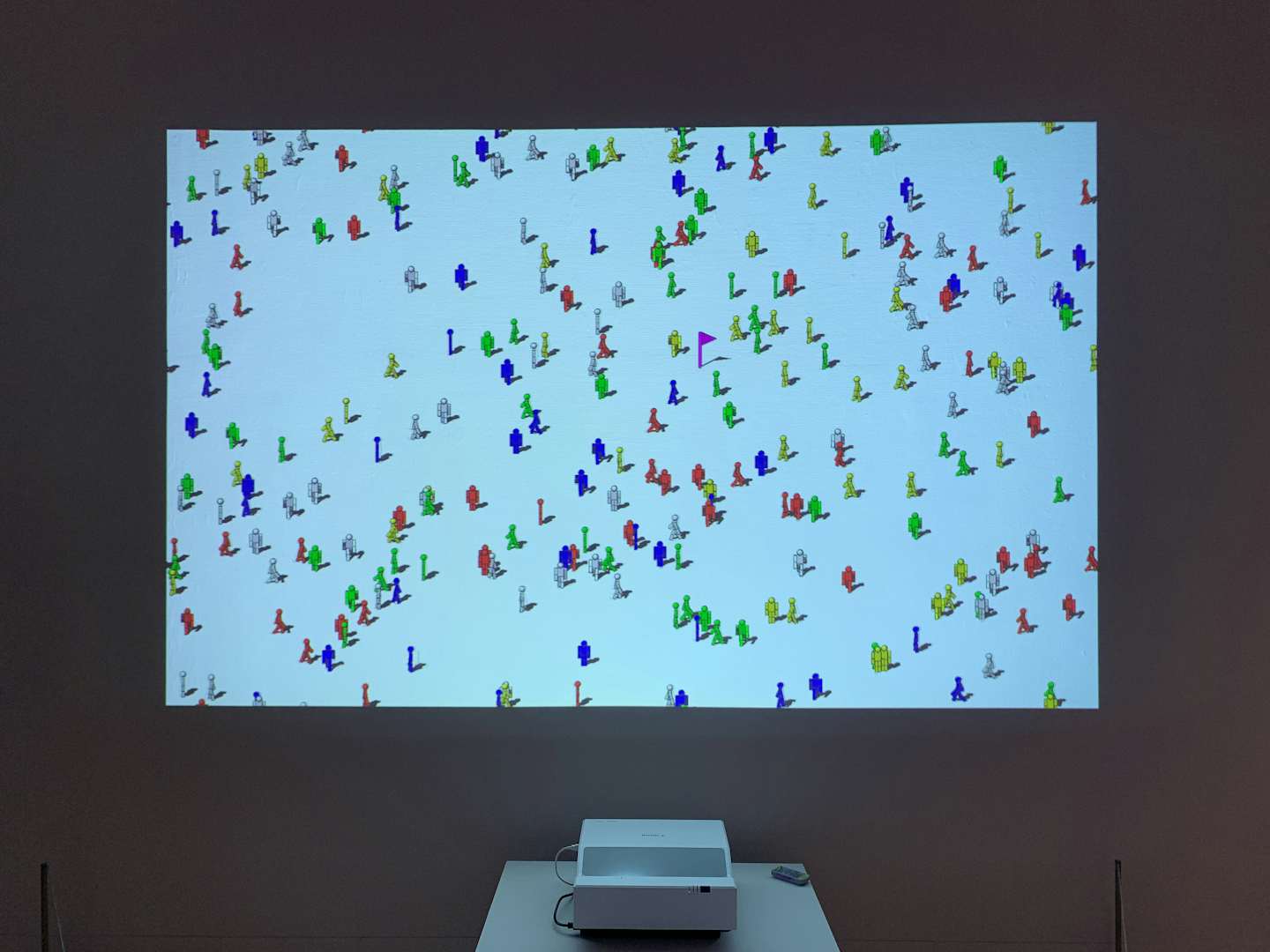

藤木淳の《P055E5510N》(2011)では、画面中をランダムに動き回るたくさんのキャラクターのなか、鑑賞者は操作をして自分のキャラクターを見つける。その体験を通じて、自己の身体感覚と知覚との関係性を意識することができる。

のらもじ発見プロジェクトによる同名作は、街のあちこちに佇む看板の手書き文字をフォントデータに変換するもの。インターネットで配布されるこれらのフォントデータがダウンロードされるたびに、その代金は商店の持ち主に還元されるという。

本展の最後では、宇宙の拡がりを想像する「銀河」が展開されている。円盤に焼きつけられた映像が徐々に消えていく森脇裕之の《時花/トキハナ》(2020)や、壁全体に描かれたの絵と言葉で「宇宙」が解説される小阪淳の《一家に1枚 宇宙図2020》(2020)などの作品を通じて、私たちの生きる「時間」を宇宙の広い視点から考える機会となる。