国立工芸館が金沢に開館。「日本の工芸を世界に発信」

東京の皇居に隣接していた東京国立近代美術館工芸館が、「国立工芸館」として金沢に移転、開館を迎えた。国立美術館の移転という前例のないこのプロジェクトが意味するものとは?

1977年の開館以来、40年以上にわたり皇居の隣に位置していた東京国立近代美術館工芸館(以下、東近美工芸館)が、「国立工芸館」として金沢で開館を迎えた。館長を務めるのは、これまで東近美工芸課長を務めてきた近・現代工芸史を専門とする唐澤昌宏。

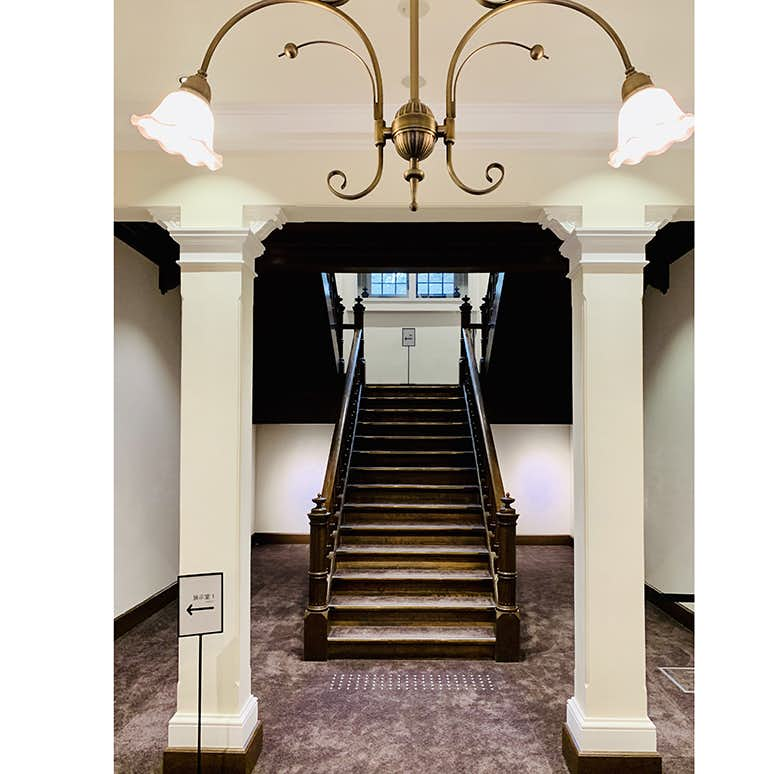

東近美工芸館は、2020年の展覧会「パッション20 今みておきたい工芸の想い」を最後にその役割を終え、今後、国立の工芸を担う美術館はこの「国立工芸館」となる。金沢に移転した同館は、国の登録有形文化財である「旧第九師団司令部庁舎」と「旧金沢偕行社」を活用したもので、ふたつの明治期の建築をつなぎあわせたような建築だ。

正面向かって右側の「旧金沢偕行社」部分は事務棟となっており、左側の「旧第九師団司令部庁舎」が展示室。来館者は中央のエントランスから入り、ショップとライブラリーを抜けて展示室へと向かう動線となっている。

展示室は2フロアに長方形の部屋が3つあり、すべてあわせた平米数は505平米。これは東近美工芸館よりも狭い数字だが、館内にはデジタル技術で工芸作品を様々な角度から鑑賞できるスペース「工芸とであう」や、石川出身の人間国宝で蒔絵師・松田権六(1896〜1986)のアトリエを東京から移築した「松田権六の仕事場」、「芽の部屋」と題された若手作家を紹介する展示室などもあり、これらをあわせると東近美工芸館よりも広くなる。

同館を形成するコレクションは、陶磁、ガラス、漆工、木工・竹工、染織、金工、人形、デザインなど、全国各地・近現代のあらゆる工芸分野の秀作を網羅した約3800点。そのうち128点を展示するのが、開館記念展だ。

開館記念展は「工の芸術―素材・わざ・風土」

国立工芸館のオープニングを飾るのは、同館コレクションを総覧する「工の芸術―素材・わざ・風土」(2021年1月11日まで)。

本展は、そのタイトルにある通り、工芸の「素材・わざ・風土」に注目するもの。コレクションから近代日本工芸の名作128点(94作家3団体、展示替えあり)を3つの章にわけて紹介し、工芸家たちがどのように「素材―自然」と向き合い、「自然のイメージ」をどのようにとらえ直してきたか、また土地と「もの」の関係をどのように紡いできたかを探るというものだ。

展示は「素材とわざの因数分解」「『自然』のイメージを更新する」「風土─場所ともの」の3章構成。

第1章である「素材とわざの因数分解」では、日本特有の作品名の付け方が特徴的な工芸作品の名前がテーマとなる。素材と技で組み合わさってできている工芸作品の複雑な名前を「因数分解」してみる、という試みだ。陶、ガラス、金工、漆工、人形、漆・木工、截金、竹工、染織という様々な工芸ジャンルの名付けを、それぞれの構成要素から読み解くことで、各作品においていかに工程が積み重ねられているか、どのような素材が使われているのかが理解できる。

続く第2章の「『自然』のイメージを更新する」では、工芸における自然のとらえ方がどう変遷してきたのかを、時代ごとに紹介。初代宮川香山をはじめとする明治の超絶技巧から、テクノロジーを用いた現代作品までが並ぶ。またこの章では、工芸館唯一の重要文化財である鈴木長吉の《十二の鷹》から3羽が展示される。

終章となる「風土─場所ともの」は、今回の金沢移転を踏まえた展示だ。場所とものと人の関係を考えることを主題とするこのパートでは、沖縄から北陸(石川)まで、コレクションを地域別に配置。その土地土地の匂いを各作品から見出すことを促す。

本展を担当した、同館工芸課主任研究員の花井久穂は「明治から現代までのあらゆる素材、技法が網羅されている。工芸はその土地や気候と密接に関わるもの。土地が持つ力を見直したいという考えからテーマを設定した」と話す。

国立工芸館が今後担うものとは?

国立工芸館では新たに名誉館長として中田英寿が就任したことでも話題を集めた。これについて、東京国立近代美術館館長・加藤敬は、これまでできていなかった海外発信の強化を担える人物であり、工芸にも造詣があるとして中田が指名されたのだと語る。

では、この国立美術館の地方移転は戦略上どのような意味を持つのか? 加藤は「地方創生という文脈のなかで議論されてきたこと」としつつ、「国立機関の工芸を展示できる場として、石川・金沢だけをフォーカスするのではなく、日本全体の工芸を見渡し、それを世界に発信していく」と意気込む。この国立工芸館ができたことで、今後工芸の世界はどう変わっていくのか。その行方を注視したい。