竹内栖鳳が探求し続けた新たな日本画とは。京都市京セラ美術館でその「破壊と創生のエネルギー」に向き合う

「京都市美術館開館90周年記念展 竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」が、10月7日に京都市京セラ美術館で開幕した。近代の京都画壇でもっとも大きな影響を与えた画家・竹内栖鳳の画業を振り返る本展をレポートする。

「近代の京都画壇のなかでもっとも影響力のあると言っていい。その実力も右に出る者はいない。近代東京の日本画家から見ても、一目置かれるほど抜群に上手い」。こう話したのは、「京都市美術館開館90周年記念展 竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」の担当学芸員のひとり、森光彦だ。

「筆の上手さがありながら、日本画に対してしっかりとした理念を持っていた」と森が言う竹内栖鳳(1864〜1942)。その画業を振り返る大規模回顧展が京都市京セラ美術館でスタートした。担当学芸員は上記の森に加え、後藤結美子、大森奈津子の3名(いずれも京都市京セラ美術館 学芸員)。

江戸幕府の末期に生まれ、戦中の昭和17年に亡くなった栖鳳。78年にわたるその人生は近代日本の歴史とほぼ完全に重なっている。「明治時代に入って日本画がどのように変化していくべきかという路頭に迷いかけた時期に、竹内栖鳳は彗星のように現れた。絵が上手いと同時に、京都画壇の様々な画家たちを非常に高い求心力でリードしていった。日本画の将来について明確に指し示し、高い人間的な魅力でたくさんの弟子たちを抱え、また40代、50代頃にはすでに京都画壇の重鎮として君臨していた」(森)。

本展は、2013年に同館で開催された展覧会以来、京都では10年ぶりの栖鳳の大規模個展。サブタイトル「破壊と創生のエネルギー」について、森は「竹内栖鳳がどのような絵を書いたのかを端的に表す言葉を入れたい」としつつ、次のように説明している。

「『破壊』というのは、竹内栖鳳自信が使った言葉だ。日本画を敵視するのでなく、新しい日本画を生み出すために周りを鼓舞するような意味が込められている。それは『創生』の意味でもある。『エネルギー』について展覧会全体を見ていただくとわかるが、動物を描くのが得意だった竹内栖鳳は、どの絵でも動物がまるで目の前で生きているように感じられる」。

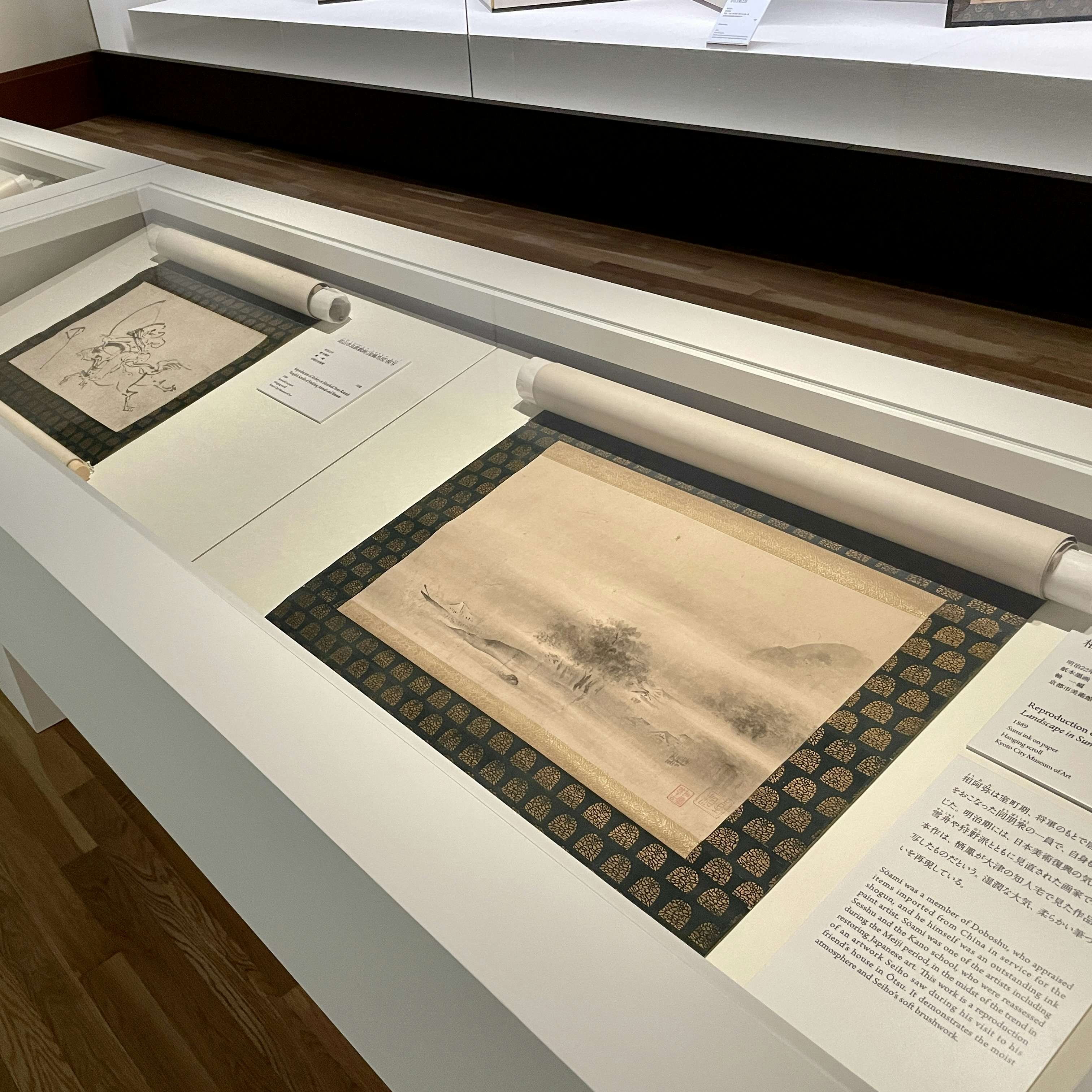

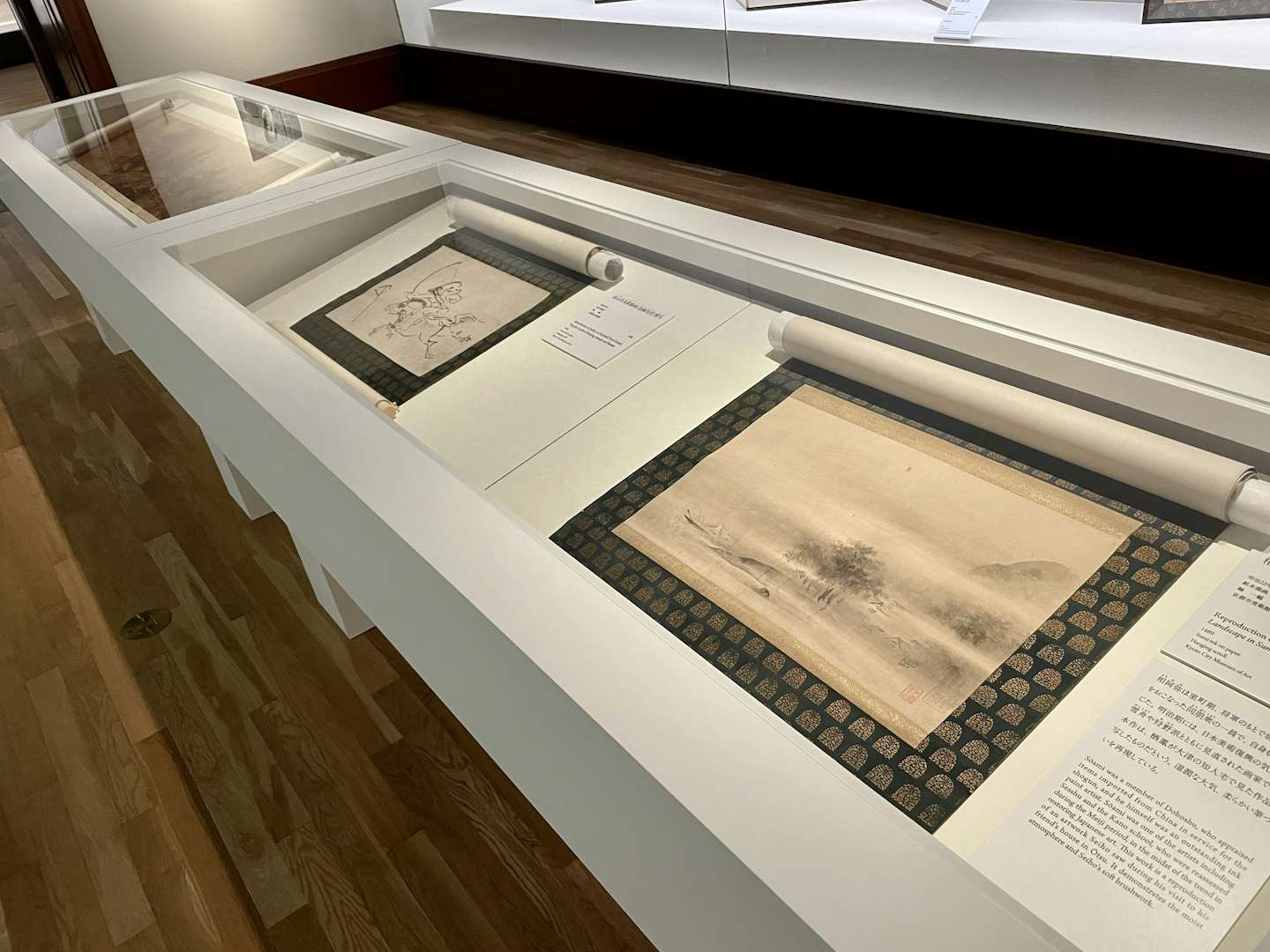

本展は、年代順に6章構成。17歳のとき、京都「四条派」の有力画家、幸野楳嶺(こうの・ばいれい)に弟子入りして画業を始めた栖鳳。四条派の画法を着実に学ぶいっぽう、雪舟(せっしゅう)や相阿弥(そうあみ)といった室町水墨画や、円山応挙(まるやま・おうきょ)など江戸絵画の模写を多く行った。このような古画学習は、のちに栖鳳の独自の画風を開拓する手助けにもなった。

第1章「栖鳳登場 京都画壇の麒麟児」では、こうした栖鳳の初期の作品が紹介。とくに《百騒一睡》(1895)と題された屛風では、当時比較的に新しい画題とされる洋犬が描かれたいっぽうで、円山派や四条派、狩野派など様々な流派の画風も混在している。ひとつの流派をもとに描くことが一般的だった当時では、栖鳳の挑戦的な精神を垣間見ることのできる一作品だろう。

1900年、第5回パリ万国博覧会を中心に、西欧美術の状況を視察するためにヨーロッパに渡る栖鳳。第2章「栖鳳、世界へ まだ見ぬ美術を求めて」では、こうした西洋画の描き方を参照して日本画の革新を目指した栖鳳の作品が展示されている。

例えば、日本や中国で古来から描かれてきた「唐獅子」の絵だが、西洋から帰国した栖鳳が写実的にライオンを描いた獅子図は当時多くの人を驚かせた。新発見され、国内初公開となる《羅馬遺跡図》(1903)は古代ローマの遺跡を、山水画を思わせる構図で描いたもの。《ベニスの月》(1904)では、四条派のエッセンスをとりながら実際に見た西洋の風景を反映させ、叙情的な風景をつくり出している。

1907年、全国規模の展覧会として文部省美術展覧会(文展)が始まった。すでに京都画壇を牽引する存在になった栖鳳は、文展で審査員を務めて若手を指導しながら、自らも第1回から連続で出品していった。第3章「日本画は一度破壊すべし 新しい時代へ」では、文展に出品された栖鳳の作品が集まっている。

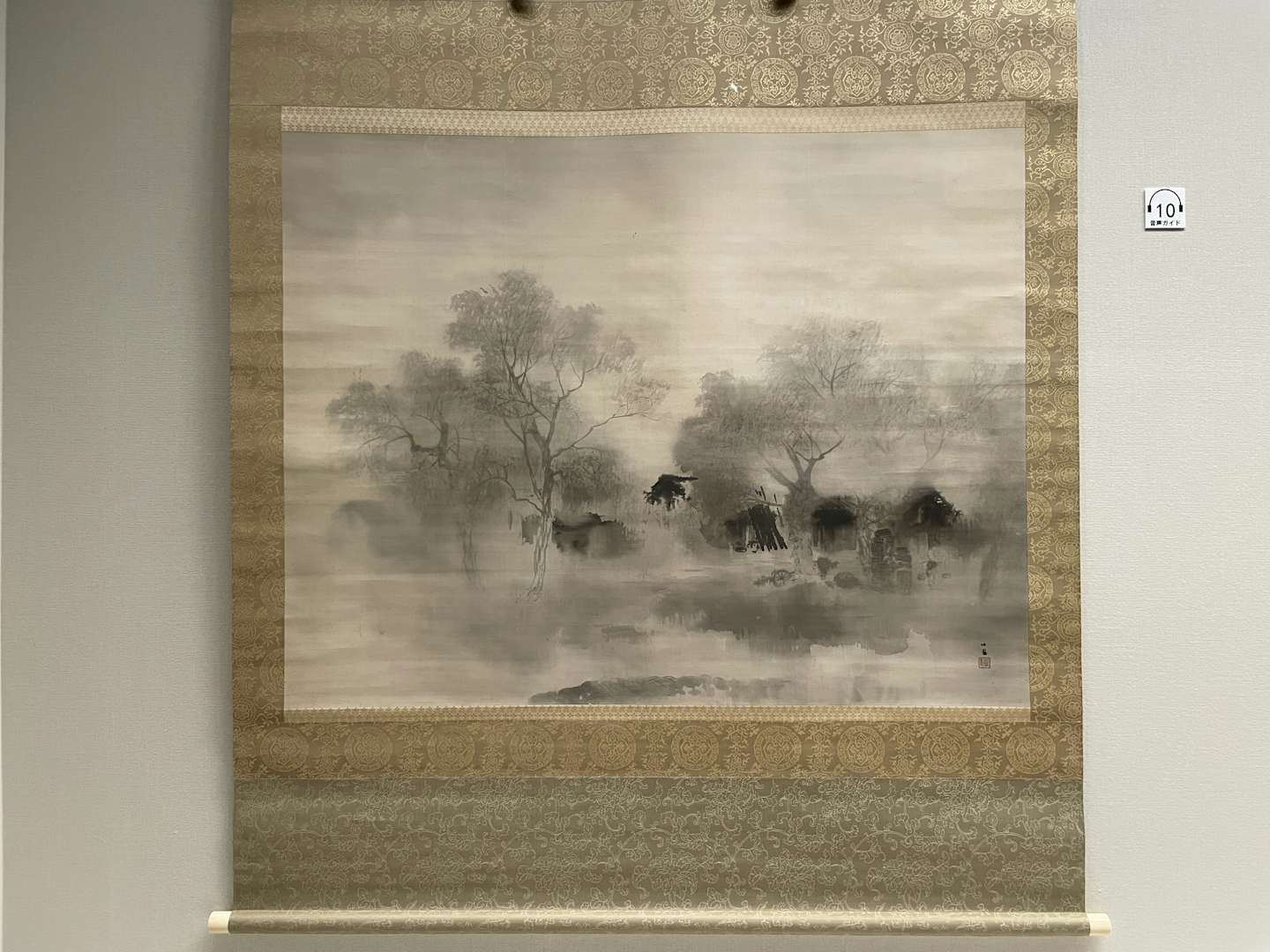

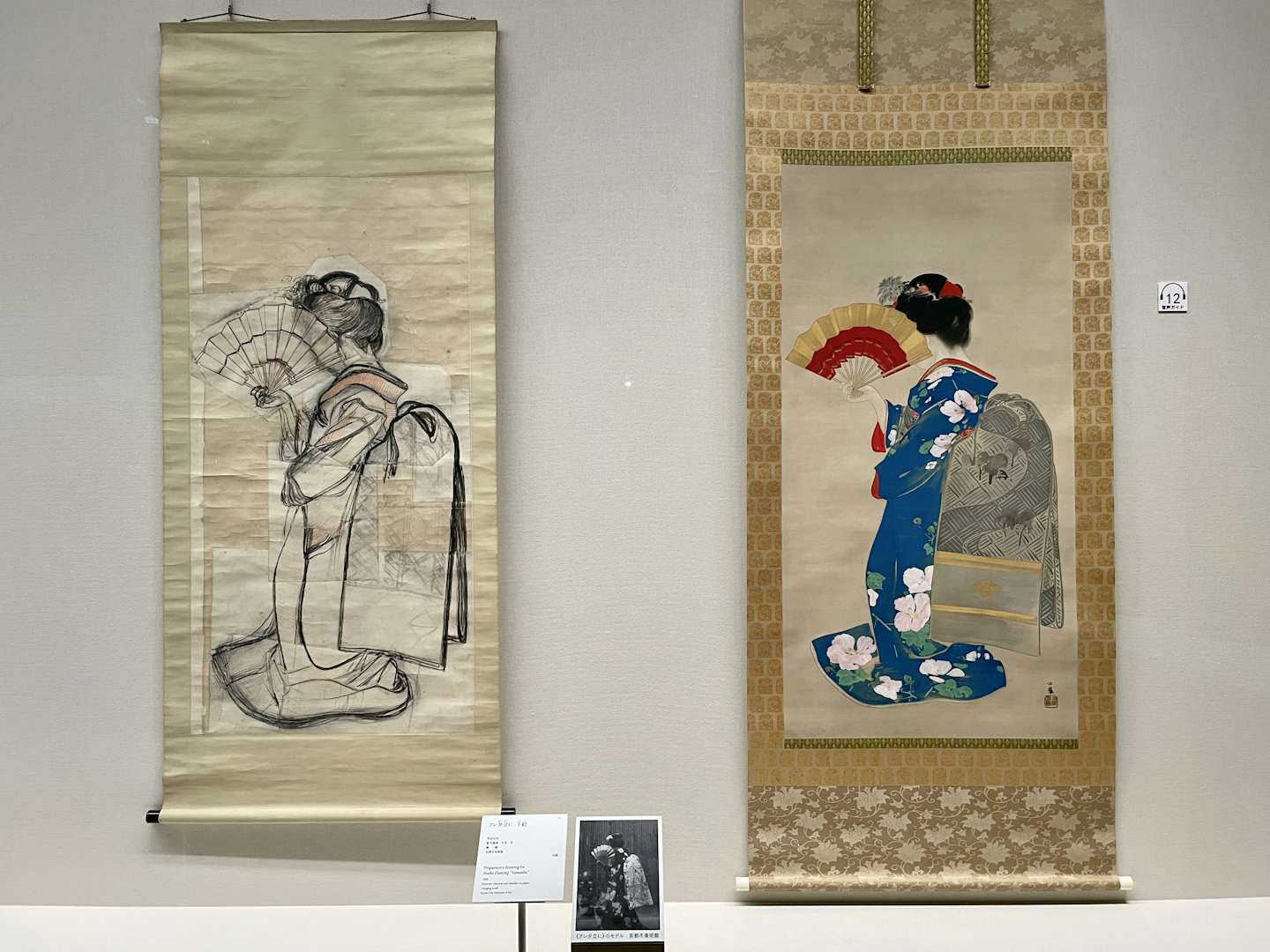

第五回文展の出品作である《雨》(1911)では、絹地に淡墨を重ねて濃墨を調節し、雨中の山村風景を描き出しながら、余白の空間が際立っている。第三回文展に出品された《アレ夕立に》(1909)は、栖鳳が初めて本格的に取り組んだ人物画。当時の主流ではなかった、実際の舞妓姿の女性を写生することに挑戦した作品だ。

展覧会の前半と後半をつなぐ展示空間では、「1日1回は写生をする」と言われる栖鳳の写生帖がデジタルデータとともに紹介。続く第4章「躍動する写生」も、栖鳳が絵画制作において重要視した「写生」に焦点を当てている。

「日本画には時が止まったような静寂を描くものが多いが、栖鳳は動的な絵画が得意だったので、水が流れているように見えたり、あるいは虎が動き出しそうに見える躍動的な迫力がある」と森学芸員は話す。同章では、写生を最大に活かし、躍動するように描かれた栖鳳の作品が並ぶ。例えば、「闘鶏」を題材に描かれた《蹴合》(1926)は、2羽の軍鶏が飛び上がり、互いを攻撃する瞬間の動きを素早い筆致でとらえたもの。生物の本性を写し出す栖鳳の円熟した筆技がうかがえる代表作だ。

第5章「栖鳳、旅に出る 心の風景を探して」では、栖鳳が旅先で見つけた風景やそこに感じた風情を反映させた作品が紹介。水墨画の発祥地である中国や昭和初期の茨城・潮来(いたこ)への旅行を題材にした一連の作品には、栖鳳にとって理想の風景が映し出されている。最終章「生き物たちの賛歌」では、栖鳳がいつでも写生できるよう、自宅に飼っていた様々な動物などを描いた作品が展示され、最晩年までの栖鳳の好奇心や観察眼を感じとることができる。

生涯をかけて新たな日本画の表現を探求し続け、誰にも追随させないことで後世の画家たちにも多大な影響を与えた栖鳳。その真摯な姿勢に向き合い、技術の発展や挑戦の軌跡をぜひ会場で確かめてほしい。