「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の余白。山本浩貴評「DISPLACEMENT|笹原晃平」展

今年7月、仙台のGallery TURNAROUNDで大阪を拠点に活動するアーティスト・笹原晃平の個展が開催。彼のこれまでの制作とともに、地域や社会と深く関わる実践的なアートプロジェクト「社会実践ポストポン」を中心に展開された。笹原の芸術実践における「余白」に着目し、それがどのようにしてソーシャリー・エンゲージド・アートの可能性を広げるかについて、文化研究者の山本浩貴が論じる。

「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の余白

大阪を拠点に活動するアーティストの笹原晃平とは、大阪でのイベントを通して知り合った。2024年7月に仙台の現代美術ギャラリー・Gallery TURNAROUNDで開催された笹原の個展に際し、筆者との対談形式でのトークが実施された。このトークはすでに終了しているが、主にふたつの理由から、本展のレビューを残しておきたいと考えた。

ひとつ目の理由について。管見の限り、日本では東京と京都を筆頭とする大都市での現代美術の展示についてのレビューの数に比べ、地方都市での現代美術の展示についてのレビューの数は極端に少ない。あるいは地方都市であっても、公立美術館での注目度の高い大型企画展と比較すると、ギャラリーやオルタナティブ・スペースでの展示への注目度は格段に下がるように思われる。いかに魅力的で、批評に値する展示であったとしても。日本美術界の言説空間における、こうした構造的偏りを少しでも変えていきたい。

昨年、筆者は札幌の現代美術ギャラリー・CAI03で開催された鈴木涼子の個展についてレビューを執筆し、ウェブ版「美術手帖」に寄稿した。そのことも、こうした構造的変化を促すアクション──どんなに小さな一歩だとしても──であった。このように、筆者は仕事などで地方都市を訪れた際には、なるべく地元のギャラリーやオルタナティブ・スペースに足を運ぶようにしている。そのためには、その場所をよく知るインフォーマントが各地にいることが重要となる。そして、批評に資する強度のある展示に出会ったときは、できるだけレビューを執筆(し、なんらかの媒体に投稿)するようにしている。

ソーシャリー・エンゲージド・アートの可能性の縮減

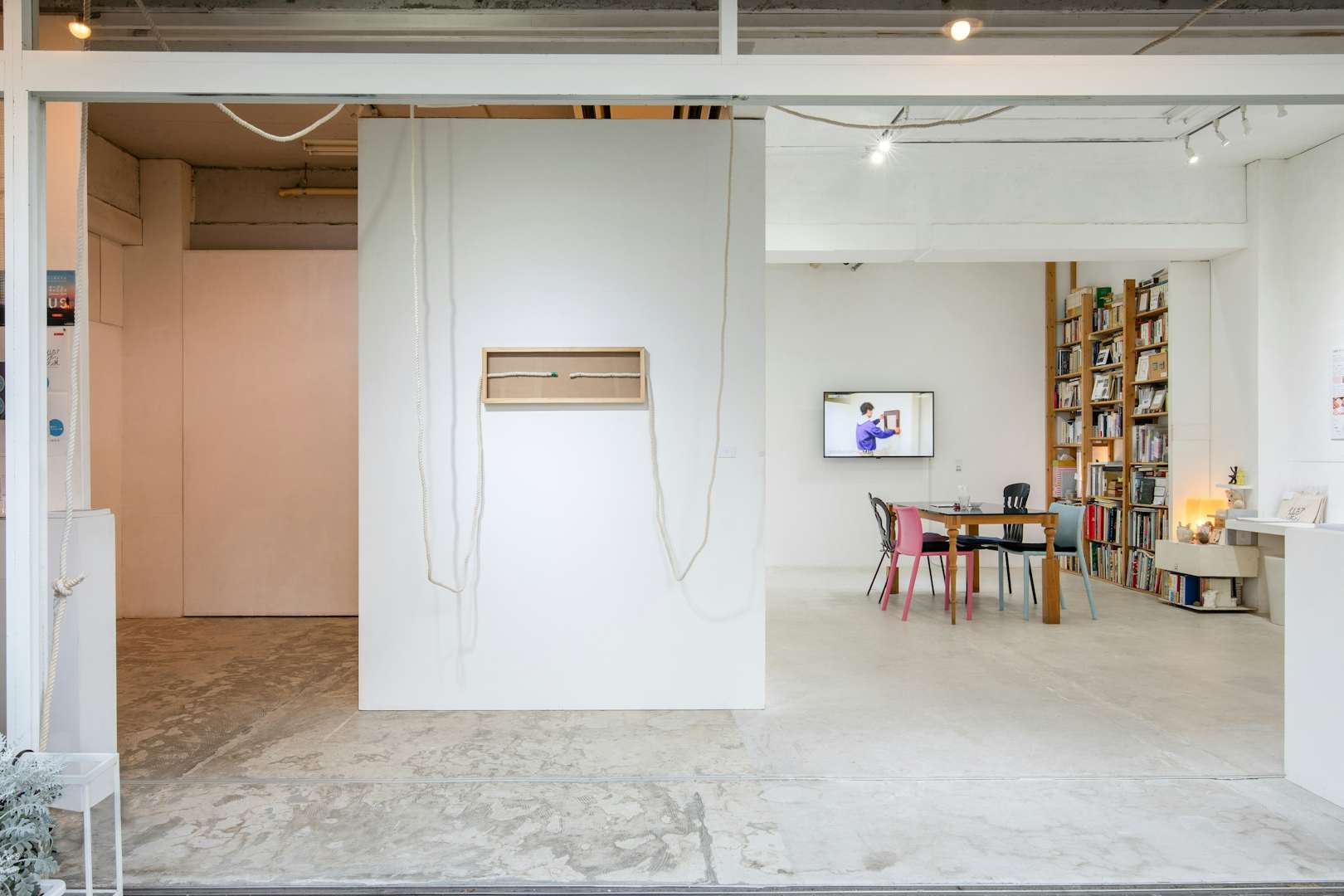

仙台で現代美術の重要な拠点となっているGallery TURNAROUNDでの笹原の個展「DISPLACEMENT」も、そうした批評的価値を有する展示であった。それに加え、この展示のレビューを執筆したいと考えた背景には、筆者の最近の関心と活動とも関わる、より具体的な動機が存在している。

前置きが少し長くなるが、その「最近の関心と活動」について簡潔に述べたい。去る2024年9月、韓国・光州で光州ビエンナーレが開幕した。12月1日まで開催している。その著書『関係性の美学』(1998、邦訳・水声社、2023)で知られるヨーロッパのスター・キュレーター、ニコラ・ブリオーをアーティスティック・ディレクターに迎え、西洋式のナショナル・パビリオン・システムを導入した今回の光州ビエンナーレ。そこには当然、脱欧米中心主義の流れを汲んだ批判もあがっている。

筆者自身、ユーロ・セントリズムから脱却する必要性を主張してきた。しかし、今回の光州ビエンナーレでは日本のナショナル・パビリオンのキュレーターを務めている。光州ビエンナーレでのナショナル・パビリオン・システムの復権と、そこで日本パビリオンのキュレーションを担う筆者の考えについてはウェブ版「美術手帖」のインタビューで語っている。

日本パビリオンでは内海昭子と山内光枝の2名を選出し、ふたつの会場を使って、それぞれのアーティストに個展形式で新作を披露してもらった。昨年末以降、研究者の方々の力も借りながら、作家たちと一緒に光州についてのリサーチを重ねてきた。なお光州の歴史、あるいはその日本との関わりについて知るための文献としては、今回のビエンナーレでも協力を仰いだ、真鍋祐子『光州事件で読む現代韓国』(平凡社、2000)や古川美佳『韓国の民衆美術──抵抗の美学と思想』(岩波書店、2018)を推薦したい。いっぽうで作家とも意見を交わし、光州の歴史や日本との関連を念頭に置いたうえで、わかりやすすぎるナラティブ(メッセージ性)や過度にジャーナリスティックなアプローチを含むものとは異なる作品をめざした。

そのような意識の背後には、日本でもよく知られる美術史家のクレア・ビショップが「情報オーバーロード」(2023)のなかで展開した、近年の「リサーチ・ベースド・アート」に対する批判とも共鳴する何かがある。「情報オーバーロード」のビショップは主に言説という形式の情報を素材とする、しばしば大量のテキストと並置されるインスタレーション・アートを批判的に論じている。だが、彼女はそうした形式自体を批判しているというよりは、そのようなアートにおいては、言説を通したリサーチがアーティストの内部で身体化、血肉化されていないことに対するフラストレーションから書かれている。

リサーチ・ベースのインスタレーションにおけるもっとも豊かな可能性は、既存の情報がたんに切り貼りされ、集積され、展示ケースに投下されるのではなく、それらが自らの方法によって世界を感受する独特な思考者のもとで新陳代謝されるときに現れる(*1)。

「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の名で理論化されてきた、現代アートの社会的・政治的実践が日本で注目されるようになってきたのは意義のある変化だ。だが、そうした実践が言説を通して「学んだ」情報をテキストの並置によって「示す」だけのものに還元されたり、その価値が示された情報の分量で決定されてしまうことがあれば、ビショップも示唆するように、そのことはソーシャリー・エンゲージド・アート自体の可能性の縮減につながるだろう。

そのように言うことで、当然ながら、筆者はリサーチ・ベースド・アートを十把一絡げにして糾弾するつもりはない。また、芸術至上主義的な視点から、芸術の領域での社会的・政治的なアクションを格下げする意図もない。筆者自身も様々な場で指摘してきたように、芸術と政治という二領域を完全に切り離すことなどできない。そうではなく、その可能性を拡張するために、ここではソーシャリー・エンゲージド・アートを広い意味でとらえることの重要性を指摘したいのだ。