プレイバック!美術手帖 特集 1966年11月号「空間から環境へ」

『美術手帖』創刊70周年を記念して始まった連載「プレイバック!美術手帖」。美術家の原田裕規が美術手帖のバックナンバーを現在の視点からセレクトし、いまのアートシーンと照らしながら論じる。今回は、1966年11月号「空間から環境へ」をお届けする。

現代で立ち上がる「環境」とは何か?

「空間から環境へ」展は、1966年11月11日から16日まで、銀座松屋8階で開かれたグループ展だ。絵画、彫刻、写真、デザイン、建築、音楽など、様々なメディアに依拠する38名の作家が参加し、わずか6日間の会期中に約3万5000人もの人々が訪れた。臨時増刊号として組まれた本特集は、同展のカタログとして機能する一冊である。

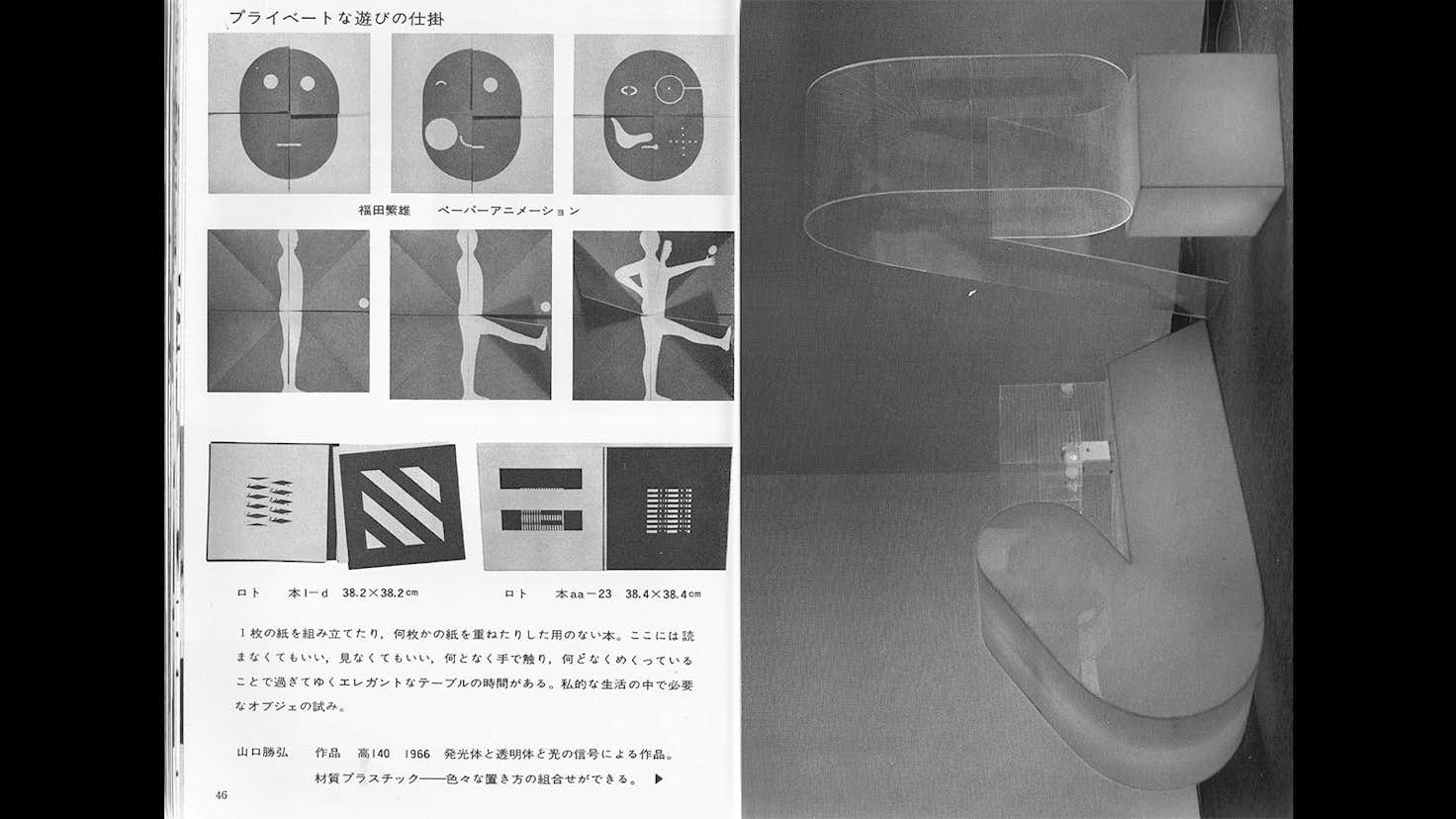

ところで、なぜ同展はこれほどまでに熱狂的に受け入れられたのだろうか。その訳を知るためには時代背景を紐解く必要がある。まず当時は、1970年開幕の大阪万博を間近に控えた時期だった。「人類の進歩と調和」を掲げ、各国が最新技術を競い合った大阪万博は、巨大なインターメディア・イベントだったと言える。このインターメディア的な動向の日本における先駆けが、1950年代に活動した実験工房だ。そして「空間から環境へ」展には、実験工房のメンバー(瀧口修造、秋山邦晴、山口勝弘など)が数多く参加していた。

もうひとつ見逃すべきでないのは「環境」という言葉だ。いまでこそ一般的なこの言葉は、意外なことに当時はさほど一般的ではなかった。それに対して本特集に収められた趣旨文では、「見る者と作品との間の静止した調和的な関係がこわれ、旧套的な「空間」から、見る者と作品とのすべてをふくんだ動的な混沌とした「環境」へと、場の概念が変ってきた」と述べられている。ここで重要なのは、「環境」が「鑑賞者を含んだ混沌とした場」と定義されていることだ。

現代美術史において環境という言葉は、ハプニングの創始者アラン・カプローがハプニングの起きる場を「環境」と呼んだことで注目された経緯がある。カプローの述べる「環境」には、偶発的に巻き込まれる「見る者」も含まれていたが、「空間から環境へ」展にはハプニングの流れを汲むフルクサスの作家たち(靉嘔、一柳慧など)も参加していた。つまり同展が標榜した「環境芸術」は「鑑賞者を含む混沌とした場で立ち上がるインターメディアな表現」だったと言えるのだ。

ここまでの流れを整理すると「空間から環境へ」は、1950年代の前衛と70年代の国家催事の狭間に位置づけられながら、同時代の国際的な美術動向からの影響も色濃く受けていたことがわかる。そして現代に目を向けてみると、当時と同じく大阪万博の開幕を間近に控えてはいるものの、美術界は表現メディアによって分断され(絵画中心の美術市場/映像・インスタレーション中心の芸術祭など)、観客を含む混沌とした場は「炎上リスク」という名の相互監視に支配されるようになってしまった。そんな現代において、再び「環境」を立ち上げることは可能だろうか?

(『美術手帖』2023年1月号、「プレイバック!美術手帖」より)